|

VIII

Что представлял из себя в это время город Екатеринослав, об этом говорит

один из очевидцев, некий Порфирий Феодосиевич Яненко: "Я родился, - говорит он, - в с.Подгороднем Новомосковского уезда

и, достигши 10 лет, в первый раз увидел Екатеринослав в 1841 году, .когда меня привезли для помещения в учебное заведение.

Мне говорили тогда, что будем ехать чрез широкую реку Днепр по живому мосту... Когда я увидел Днепр, то он показался

мне не рекой, а морем, но живого моста все-таки не вижу. Приблизившись к (самому) Днепру, увидел и самый мост...

Он составлен из бревен и досок с деревянными перилами, похож на мост, устроенный в селе Подгороднем чрез речку Кильчень,

только безконечно длинный, и был на том самом месте, где ныне железный. При переезде чрез мост часть его, занятая

тяжестью, погружалась в воду, а сзади и спереди мост поднимался...

Этим и разъяснилось мое недоумение, почему его называли "живой мост". После того я увидел город. Еще с моста я видел

кое-что, меня удивлявшее после деревни... Всматриваясь во все стороны ближе и дальше, я увидел много громадных,

в несколько этажей, построек с высочайшими трубами; многие из построек были уже без крыш, окон и дверей.

Это были казенные, сначала чулочные, а потом суконные

фабрики224;

здесь же была небольшая деревянная церковь, окруженная громадными тополями и осинами, которая была впоследствии перенесена

в Поповку. Вместо той старой церкви при участии купца Николая Новикова выстроена новая каменная вблизи вокзала. Дальше,

по направлению к Койдакам, было длинное деревянное двухэтажное строение, заслонявшееся громадными тополями.

Это было военно-сиротское отделение, в котором обучались грамоте и военному искусству кантонисты; там же были казармы

инвалидной команды,¬по упразднении

которой солдатам этой команды была отведена городская земля, где они и основали Солдатскую слободку.

При существовании суконных фабрик отведена была в городском саду земля для посева ворсильных шишек.

Директорами фабрик были: Николай Смирнов, Василий Драгневич и Карл Аддерберг. По упразднении в 1830

году225

суконных фабрик рабочие были переселены в Павловскую фабрику в Москву, а затем, когда эти рабочие, по упразднении

Павловской фабрики, возвратились в Екатеринослав для жительства, то им была указана местность, на которой они устроились

и поселились. Поселок этот назван Павловскою слободкою. От моста пришлось ехать по Петербургской улице, которая

не представляла ничего интересного, кроме песчаных сугробов и выбоин да самых ничтожных домиков, засыпанных

по окна песком, а также лабазов разных форм и шинков с надписью: "Казенный питейный дом". По Екатерининскому проспекту от моста представлялась пустыня.

Только замечались дом директора фабрики Смирнова, винные громадные подвалы откупов, дом доктора Масловича и небольшой

домик, где ныне дом гофмейстера Алексеева, затем острог на Качельной площади, похожий больше на подвал; с другой стороны

казенный сад. Улица представляла самый безобразный вид: постоянная грязь невылазная, где вчастую кареты останавливались

и их вытаскивали с пассажирами волами. Улицу перерезывали поперек два провалья: одно против нынешнего клуба, а другое

против казенного сада. Для переезда чрез эти провалья были устроены ничтожные деревянные мостики, и уже губернатор Фабр

сделал вместо мостиков каменные арки, выровнял улицу, устроил шоссе и бульвары.

|

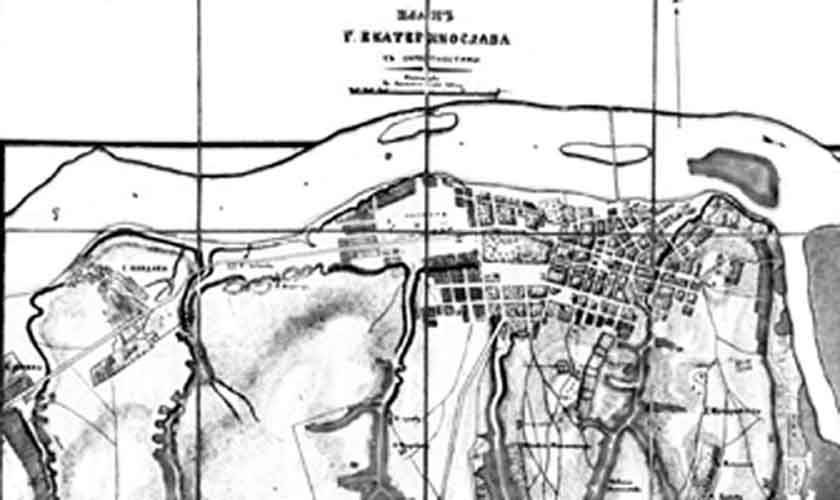

План Екатеринослава.

1871 г.

|

Тюремная площадь сплошь до фабричного кладбища" представляла заросшую

луговую степь, на которой стояли три ветряные мельницы. С устройством тюремного замка около него образовалась Подгорная

слободка, имеющая вблизи глубокое и обширное озеро (Озерная площадь), удобное для разведения домашней птицы и водопоя.

Впоследствии на той площади устроены были манеж и конюшни для артиллерийской бригады, а после того сооружены были казармы

для арестантской роты... Поблизу был казенный сад, где были училища садоводства и пчеловодства.

Дальше за тюрьмою до Цыганской площади (теперь Александроневская)

и Скаковой улицы (потом Романовская, теперь Свердловская) была сплошная степь с выгонною городскою землею. Эта местность

известна была всем через то, что там ежегодно, на Петра и на Павла, еще при крепостном праве, устраивались скачки лошадей

с призами от государственного коннозаводства. Сюда являлся весь мир, вся знать и аристократия не только местные,

но и приезжавшие на ярмарку со всех стран... Если бы выпитое после скачек шампанское вылить на место, где были скачки,

то ввиду наклонности этой местности к городу, оно залило бы весь город. Впоследствии эта замечательная пустыня была

продана под постройки, и так составились Скаковая и Елисаветградская улицы.

|

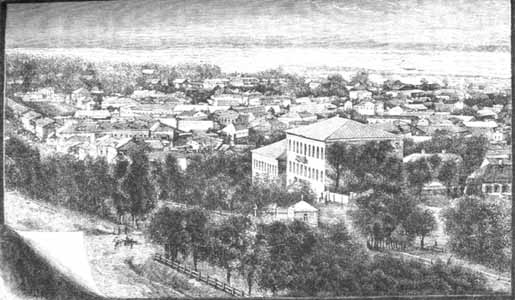

Екатеринослав в середине ХІХ в.

|

Ниже, к оврагу от городского леса, кирпичные заводы Рыбаковых

и Прозоровых. Бедные люди, работавшие на тех заводах, начали устраивать себе для жилья землянки, избушки, домики,

и таким образом образовались Рыбаковская и Прозоровская слободки. Выше их населились самовольно слободки Монастырская

и Безулевская. Безулевская слободка названа так потому, что там первая поселилась мещанка Анастасия Безулева, которая

несколько раз была в Иерусалиме и потому считалась имеющею копейку. Ввиду этого она однажды была найдена в своем доме

изрубленною на куски неизвестными злоумышленниками .

За фабричным кладбищем городская земля, равнина, отдавалась по найму

под хлебопашество и огороды, но когда началась постройка железной дороги и моста чрез Днепр, то разный пришлый мастеровой

народ, не имея приюта, начал рыть сам себе землянки, делать курени и домики. Мало помалу устроилась большая слободка,

которую назвали Чечелевскою от первого поселенца в землянке старого отставного солдата Чечеля.

В начале городского леса, ближе к городу, 50 десятин этого леса

принадлежали частному лицу, именно священнику Александру Зосимовичу, который имел там дом, но будучи напуган несколько

раз разбойниками, от которых отстреливался, продал эту часть леса монахине, которая устроила сначала маленькую церковь,

а потом и другую большую каменную, вышла женская Тихвинская

обитель"226.

|

На прогулке

|

Какие же наследия оставили нам после себя царица Екатерина II и князь

Потемкин? На плане города Екатеринослава, как известно, показаны были: грандиозный собор, великолепный университет,

музыкальная консерватория, художественная академия, дикастерия гражданская, дикастерия духовная, дом

генерал-губернаторский, дом губернаторский, разные пропилеи, базилики. Где же они, все те сооружения?

Как много, чересчур много обещано и как мало, очень мало сделано!

Вот перед нами так называемый дворец князя

Потемкина - это есть дом генерал-губернаторский. Много он пережил, пока дошел до нашего времени. После смерти князя

Потемкина он сразу приупал и едва совсем не погиб. Время, сокрушающее все на земле, казалось, готовилось обратить

в развалины и этот дворец. Он долго стоял незанятый, потому что был никому не нужен. В документах конца XVIII века

и начала XIX он назывался дворцом генерал-губернаторским, а потому принадлежал министерству внутренних дел.

|

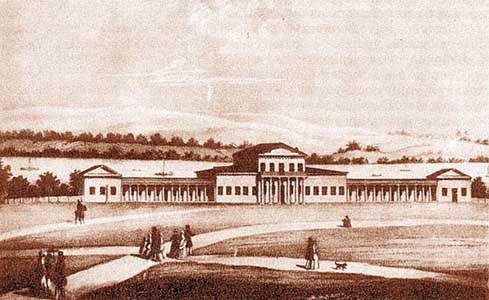

Вид бывшего Потемкинского дворца в середине XIX века.

Литография

|

В 1804 году временно помещавшаяся в городе

Новомиргороде Екатеринославская духовная семинария переведена была в город Екатеринослав. Но так как для семинарии

не было надлежащего помещения, то министерство внутренних дел предложило екатеринославскому архиепископу Платону через

местного губернатора К.С.Гладкого занять для семинарии "состоящий в Екатеринославе генерал-губернаторский дом,

в котором не было никакой надобности по части гражданской". Но архиепископ отказался от этого дома как ввиду

его отдаленности от города, так и ввиду его большой ветхости, требующей немаловажных поправок и на оные сумм денег.

Такое предложение было сделано в 1811 году тому же архиепископу Платону

и от обер-прокурора Святейшего синода князя А.Н.Голицына. Архиепископ и на этот раз ответил тем же: дом

генерал-губернаторский к помещению семинарии неспособен по крайней ветхости, по неудобству расположения комнат

и по необходимости серьезных починок и

исправлений227.

Член Новороссийской конторы иностранных поселений на юге России

А.М.Фадеев, проживший в Екатеринославе с 1815 по 1834 год, писал о Потемкинском дворце так:

"На горе города красовались развалины Екатеринославского собора

и Потемкинского дворца. Я застал его уже с поврежденною крышею, без окон, без дверей; одна комната была завалена

бумагами, составлявшими Потемкинский архив при управлении его Новороссийским краем. Никто об этом архиве не заботился

и даже при дворце не находилось ни одного караульного. Я из любопытства несколько раз рылся в громаде бумаг и находил

интересные черновые письма, писанные самим кн. Потемкиным к разным лицам, переписку его секретарей с губернаторами и проч.

Через несколько лет этой груды бумаг, в которой, без сомнения, нашлось бы много любопытного, уже вовсе там

не существовало, а только клочки их валялись, разсеянные по саду, окружающему

дворец"228.

В 1825 году известный в свое время профессор и публицист А.Ф.Воейков, много

путешествовавший по России, побывавший и в Екатеринославе, писал о Потемкинском дворце так: "Я не мог более стоять

на одном месте и не прошел, а пробежал по мосту, по улицам, по площади, никуда не заходя, ничего не видя, прямо на гору

к полуразрушенным чертогам великолепного князя Тавриды. Старый инвалид впустил меня в дом, отпер двери в сад и оставил

меня одного в пустых, пространных комнатах, где паук развесил свои ткани и сквозь обрушившуюся кровлю сияло яхонтовое

небо"229.

"Когда я приехал в Екатеринослав в 1826 году, - пишет бывший воспитанник

местной гимназии Николай Семенович

Рындовский230,

- то казенные каменные здания (в нем) представляли одни стены с отлично сохранившеюся, особенно на доме князя Потемкина,

штукатуркою, но (зато) без крыш, потолков, полов и балок. Дворец, а равно и сад при нем не оберегался и не охранялся,

служил для многих лиц духовного ведомства бесплатным постоялым двором: обыкновенно лица эти, приезжая в Екатеринослав

к 15 июля за детьми своими, обучавшимися в семинарии и духовном училище, чтобы взять их на вакации домой, останавливались

в развалинах дворца Потемкина,

въезжали с лошадьми и повозками в поросшие густым и высоким бурьяном залу и смежные комнаты и там находили для

себя удобный и бесплатный приют, а лошади их безвозбранно паслись в

саду"231.

|

Ф.Ф.Вигель.

|

В 1827 году Ф.Ф.Вигель в своих трехтомных "Воспоминаниях" говорит,

как очевидец, о Потемкинском дворце следующее: "В расстоянии четверти версты (от места закладки собора), по склонению

горы к реке, находился Потемкинский дворец; он состоял из одной залы, которую легко можно было бы обратить в огромный

манеж, да из двух комнат по бокам, из которых каждую можно было бы назвать пребольшой залой; мелких комнат было немного.

Все это было без полов, без окон, без дверей, и дождь капал сверху сквозь дырявую деревянную крышу. Зато сад при нем

содержался в исправности и чистоте. Он сошел вниз вплоть до Днепра и на нем захватывал несколько островков, соединенных

между собой полусгнившими

мостиками"232.

В том же 1827 году, августа 29 дня, казначей архиерейского дома

иеромонах Иосиф доносил архиепископу Феофилу, что он услышал как-то близ дома покойного князя Потемкина необыкновенный

шум и отправился туда. Едва он стал приближаться, как вдруг бывшие близ землянки, стоявшей около того дома, люди,

по внешнему виду духовного звания, прибывшие по своим делам в Екатеринослав и остановившиеся с повозками своими

под помянутым домом, бросились бежать. На месте же остались три женщины, которые заявили, что они вместе с одной

старушкой живут в той землянке и занимаются продажей разного рода съестных припасов.

Архиепископ Феофил обвинил в этом консисторию, которая допустила своего

рода ставленническую ярмарку с ежедневным базаром и с подозрительными торговками, к явному нареканию на духовенство,

к посрамлению архиерейского дома и к разврату приказно служащих и певчих. В пустом доме духовные завели вертеп.

"Приезжая по разным своим делам в город, они вместо пристойных в городе квартир крыются, яко враны в нырища,

в руинах княжеского дома. Сегодня же подать список духовных и

запретить"233.

|

И.И.Срезневский.

|

В 1832 году город Екатеринослав посетил известный академик-славист

И.И.Срезневский. В одном из своих писем к матери он сообщал: "Мы заходили и в развалины Потемкинского дома. Крыша

уже разрушена, полы также, но штукатурка еще сохранилась и превосходная лепная

работа"234.

Названный выше Ф.Ф.Вигель, автор трехтомных "Воспоминаний", посетивший

вторично город Екатеринослав, говорит, что Потемкинский дворец приобретен попечением губернского предводителя

дворянства барона Антона Романовича Франко, отделан хорошо и просто и служит дворянству для выборов и для его

увеселения235.

Наконец в 1849 году местный обыватель города Екатеринослава Григорий

Яковлевич Титов, преподаватель духовной семинарии, о Потемкинском дворце писал так: "Дом этот возобновлен, или лучше

перестроен, с небольшими изменениями своего прежнего плана. В нем особенно замечательна зала по своей обширности.

При перестройке дома она сокращена или перегорожена стеною; но и теперь служит предметом удивления для всех, кто бывает

в ней; а в первобытном своем виде она могла бы вместить в себе целый полк конницы... Теперь он замечателен только

по своему прекрасному, живописному местоположению. Дикие и утесистые берега, безподобные виды, открывающиеся

на все стороны, особенно на живописные окрестности и на днепровское судоходство, целительный, нагорный воздух

делают прогулку в этом саду в высшей степени приятной. Видно, князь Потемкин с большим умом соединял и большой вкус.

Но при всех своих природных достоинствах, коими сад князя Потемкина обладает, теперь он не имеет той красоты, которую

он имел при первом своем хозяине: тогда в нем, как говорят, со всех сторон света были собраны все замечательнейшие деревья

и цветы"236.

|

А.А.Скальковский.

|

Нужно думать, что ввиду предполагавшегося сооружения будущего

генерал-губернаторского дворца в Екатеринославе предварительно был составлен план и к нему были приложены

разные зарисовки, но так как все это до нашего времени не дошло, то поэтому нам доподлинно неизвестно,

в каком именно стиле был сооружен дворец. Названный выше академик-славист И.И.Срезневский видел на стенах дворца

"остатки превосходной лепки". Историк Новороссийского края А.А.Скальковский говорит, что дворец был сооружен

"в венецианском

вкусе"237.

Если это так, то нужно сказать, что венецианский стиль отличается величавостью и красотой. Он представляет собой смесь

византийского стиля с римской базиликой.

Сама Екатерина, назначая в новый город своего имени наиболее известного

в то время в России зодчего М.Ф.Казакова, хотела видеть в Екатеринославе не такие здания, которые строятся по обычному

казенному шаблону, а здания "великолепные", как это писалось, например, об университете.

Если в настоящее время Потемкинский дворец и не поражает нас ни своей

отделкой, ни своей величавостью, то не следует забывать того, что он стоит уже 150 лет и за свое долгое существование

пережил много.

|

Потемкинский дворец

(ныне Дворец студентов им.Ю.Гагарина)

|

Ко всему сказанному о Потемкинском дворце следует добавить еще то,

что в 1914 году, во время прокладки канализационных труб в городе Екатеринославе, возле дворца Потемкина открыт был

на глубине сажени подземный ход, в котором можно свободно двигаться человеку во весь рост. Свод сложен из кирпича

типа XVIII века. Под ходом открыта была ниша, сложенная уже из дикого камня, в которой можно только сидеть или же

стоять не во весь рост, а на коленях. Провал в подземный ход был обнаружен как раз против парадных дверей дворца.

Он идет к западу, параллельно саду, и к востоку, где теряется в глубоком овраге. Как велик тот ход и что в нем

находится, неизвестно. За неимением средств на основательное обследование того хода, был снят лишь небольшой план его,

помещенный в местном историческом музее.

Недалеко от генерал-губернаторского дворца, по правую сторону,

не замедлили построить деревянный дом для гражданского губернатора. В нем губернаторы жили до 1803 года. В этом году

губернаторский дом поступил в ведение епархиальных архиереев для всегдашнего в нем их пребывания. В течение долгого

времени он был во многом переделан. Епархиальные архиереи пользовались прекрасным местоположением и обширным фруктовым

садом, как и Потемкинским садом. Но потом с северной стороны этого дома оказался ужасный овраг, по точному измерению,

говорит очевидец, не менее 13 саж. До 1808 или 1810 года такого оврага совсем не было. Раньше от Потемкинского дворца

до архиерейского дома была прямая и безопасная дорога и съезд с горы вниз к Днепру был также вполне удобный. Но около

указанного времени княжеский сад окопали небольшой канавкой, не оградив ее ни камнем,

ни кирпичом. Но так как грунт земли там рыхлый, то канавка та, размываясь с года на год водой, сделалась глубокой ямой,

которая расширяясь во все стороны, стала

провальем238.

Это провалье и теперь продолжает расширяться, а углубилось оно уже

настолько, что ему, как говорят, и дна не видно.

|

Памятник архитектуры - бывший прядильный корпус Екатеринославской суконной фабрики.

|

Из других зданий XVIII столетия в нашем городе сбереглись более или менее

еще три каменных корпуса на месте, где была суконная фабрика, то есть близ теперешнего вокзала. В каком именно году и кем

они построены, неизвестно. Из трех корпусов тот, который фасадом выходит на проспект, сохранился лучше других.

Это большое, каменное, одноэтажное здание с массивными колоннами с лицевой стороны в Екатерининском, как принято говорить,

любимом стиле. За время своего долгого существования оно лишилось многого, особенно при реконструкции города.

В нем помещался провиантский склад, а потому его и называют интендантским домом.

В нашем городе, кроме зданий XVIII века, от того же

времени уцелел еще, хотя с большими ранениями, памятник императрицы Екатерины II. С этим памятником связано имя славного

поэта Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Николаевны, рожденной Гончаровой. Задолго перед тем, как

Екатерина II решила совершить свое, наделавшее много шума, путешествие в полуденный край, князь Потемкин, желая особенно

польстить царице, послал заказ в Берлин лучшим в то время художникам отлить статую русской императрицы с условием, чтобы

она была готова к 1787 году, то есть ко времени закладки царицею нового будущего города Екатеринослава. Художники, приняв

заказ, однако почему-то не успели отлить статую к указанному сроку, а отлили ее на целый год позже. Тем временем в России

произошли два важных события: Турция объявила России войну; князь Потемкин, назначенный фельдмаршалом русской армии,

поспешно выехал из столицы на юг и там, после трехлетней осады турецкой крепости Очакова, неожиданно скончался.

Новый фаворит царицы Екатерины, заместивший князя Потемкина, граф П.Зубов, или не знавший о заказе статуи, или же

не желавший знать о том, ничего не сделал, чтобы добыть ее, и статуя, неоплаченная князем Потемкиным, оставалась

в Берлине. Под конец ее выставили в аукционном зале для продажи. Аукционная продажа вещей, как известно,

всегда привлекала и привлекает к себе много публики. Статуя Екатерины II привлекла к себе внимание русского туриста,

бывшего в то время в Берлине, Афанасия Николаевича Гончарова, владельца парусной и полотняной фабрики в Калужской

губернии. Он купил выставленную статую Екатерины с намерением поставить ее в своем имении "Полотняный Завод"

в память посещения его императрицей в 1775 году. Но внезапная кончина Екатерины II и вступление на престол Павла I,

ненавидевшего свою мать со всеми ее фаворитами,

заставила Афанасия Николаевича Гончарова отказаться от мысли выставлять статую царицы из опасения навлечь на себя

гнев жестокого и полоумного царя, каким оказался Павел I. Статуя оказалась не у дел и долго валялась в имении

Гончаровых.

|

Н.Н.Гончарова.

Акварель А.Брюллова

|

О ней вспомнили уже тогда, когда внучка Афанасия Николаевича Гончарова,

Наталья Николаевна, стала невестой поэта А.С.Пушкина. За болезнью отца Натальи Николаевны, Николая Афанасьевича, который

вследствие падения с лошади "подвергся

умоповреждению"239,

главой семьи Гончаровых стал "дедушка" Натальи Николаевны.

Афанасий Николаевич, который и должен был позаботиться о приданом

для внучки, но дедушка, le grand-papa, всячески уклонялся оттого, ссылаясь "наразстройства дел". Отчего произошли

те "разстройства", видно из письма А.С.Пушкина П.В.Нащокину от 24 октября 1831 года: "Дедушка выдает свою третью

наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить мне моих

12000240

и ничего своей внучке не

дает"241.

Чтобы выйти из денежного затруднения, дедушка Афанасий Николаевич решил

использовать ту статую императрицы Екатерины, которую он купил на аукционе в Берлине. В семье Гончаровых она называлась

"медною" или "бронзовою бабушкою, la grand-maman de Zavod". Афанасий Николаевич хотел перелить ее и полученные деньги

дать на приданое внучки. Но дело шло о такой статуе, которая представляла собой венценосную особу; это можно было

сделать только с разрешения высшей власти. Для этого он решил использовать самого А.С.Пушкина: обратиться по этому

поводу к шефу жандармов, начальнику 3-го отделения собственной его величества канцелярии, командующему императорской

главной квартирой графу Бенкендорфу, который всегда оказывал внимание поэту.

А.С.Пушкин исполнил просьбу le grand-papa своей невесты, о чем и писал

ему: "Что касается до памятника, то я, тотчас по своем приезде в Москву, писал о нем Бенкендорфу... Ответ его, вероятно,

не замедлит. Что касается до позволения перелить памятник, то вы получите немедленно бумагу на имя ваше от генерала

Бенкендорфа"242.

|

А.Х.Бенкендорф.

|

Несмотря на разрешение, полученное в 1830 году, статуя Екатерины II

не была почему-то продана в то время. В 1832 году, июня 8 дня, А.С.Пушкин вновь писал графу А.X.Бенкендорфу о той же

статуе Екатерины II: "Два-три года тому назад господин Гончаров, дед моей жены, испытывая денежные затруднения, был готов

расплавить - колоссальную статую Екатерины II и за разрешением на то я обращался к вашему высокопревосходительству.

Думая, что речь идет только о бесформенной массе бронзы, я большего и не просил. Но статуя оказалась прекрасным

произведением искусства, и мне стало совестно и жалко ее уничтожить, чтобы извлечь из нее несколько тысяч рублей.

Ваше превосходительство с обычной добротою подали мне надежду, что правительство могло бы ее купить у меня, и я велел

привезти ее сюда. Если средства частного лица не позволяют ни ее купить,

ни хранить ее, то эта прекрасная статуя могла бы быть достойно помещена или в одном из учреждений, основанных

императрицей, или в Царском Селе, где ее, статуи, недостает среди памятников, воздвигнутых ею великим людям, которые

ей служили. Я хотел бы за нее 25000 р., что составляет четверть ее стоимости. Этот памятник был сооружен в Пруссии

одним берлинским скульптором. Статуя находится теперь у меня. Форштатская, дом

Алымова"243.

Новое обращение Пушкина к Бенкендорфу спустя ровно 2 года после первого,

по справедливому предположению Н.О.Лернера, вызвано было, с одной стороны, просьбами родственников жены Пушкина,

а с другой, вероятно, надеждою Пушкина получить данные теще Н.И.Гончаровой перед женитьбой деньги, в которых

он ощущал острую необходимость. Вследствие письма Пушкина А.X.Бенкендорф передал это дело в министерство императорского

двора.

|

П.М.Волконский.

|

Министр двора князь П.М.Волконский обратился, со своей стороны, в Академию

художеств с просьбой поручить ректору Академии И.П.Мартосу с тремя профессорами осмотреть означенную статую и донести

как о достоинстве оной, так и о цене ее. После осмотра профессора нашли, что огромность статуи, отливка ее и тщательная

обработка или чеканка во всех частях оной, не говоря уже о важности лица изображаемого, заслуживает внимания

правительства. Что же касается до цены статуи 25000 рублей, то ценители находили ее слишком умеренною, ибо одного металла,

полагать можно, имеется в ней по крайней мере на 20 тысяч рублей, и если бы теперь заказать сделать таковую статую,

то она, конечно, обошлась бы в три или четыре раза дороже цены, просимой Пушкиным. При этом ценители

по всей справедливости объявили, что произведение не чуждо некоторых видных недостатков в отношении сочинения рисунка

и стиля. Впрочем, если взять в соображение век, в который статуя сделана, то она вовсе

не может почесться слабейшею из произведений того времени в Берлине.

А.С.Пушкин надеялся на благоприятный исход своих хлопот и писал

П.В.Нащокину, что продает во что бы то ни стало свою статую. Однако дело неожиданно заглохло. "Надо думать, -

говорит Н.О.Лернер, - что Пушкин был не совсем в добрых отношениях с кн. П.М.Волконским. Тогда выступила жена Пушкина,

Наталья Николаевна. Она написала кн. П.М.Волконскому такое письмо: "Князь, я намеревалась продать в казну бронзовую

статую, которая, как мне сказали, стоила моему деду 100000 рублей и за которую я хотела бы получить 25000. Посланные

для ее осмотра академики говорили, что она стоит этих денег. Но не получая больше известий об этом, я осмеливаюсь,

князь, прибегнуть к вашей любезности. Намереваются ли еще купить эту статую или же сумма, которую спросил мой муж,

кажется чрезмерной? В последнем случае нельзя ли было бы выдать нам, по крайней мере, материальную стоимость статуи,

т.е. стоимость бронзы, а остальное уплатить когда и как вам будет угодно".

От князя Волконского в самых изысканных выражениях последовал

бесповоротный отказ "по весьма затруднительному положению, в котором находится ныне кабинет". После такого отказа

Пушкин не предпринимал больше никаких шагов к реализации "медной бабушки". Статуя Екатерины II была продана, вероятно,

после смерти Пушкина в литейный завод коммерции советника Франца Берда в

Петербурге244.

На заводе Ф.Берда статую увидел дворянин Екатеринославской губернии Любим

Коростовцев, служивший начальником отделения в департаменте мануфактур и внутренней торговли. О своей находке Коростовцев

сообщил екатеринославскому дворянству. Дворянство решило приобрести статую для города и чрез Новороссийского

генерал-губернатора графа Воронцова испросило на то высочайшее разрешение. Губернский предводитель дворянства

генерал-майор П.А.Струков убедил городскую думу уступить место для статуи на Ярмарочной площади, которая потом

стала называться Соборной, теперь Октябрьской, в длину 48 саж., в ширину 53. На отведенном месте в 1846 году и была

поставлена статуя. По этому поводу на Ярмарочной площади был устроен сквер и посажены деревья, а сама статуя обнесена

была железной оградой.

|

Памятник Екатерине II

|

Расходы по установке статуи сделаны были такие. Заводчику Ф.Берду

за статую вместе с отлитым для нее на заводе пьедесталом заплачено 7000 рублей серебром; за доставку в город

Екатеринослав 578 рублей 43 копейки; за 150 каменных плит для ступенек и площадки вокруг статуи 100 рублей;

за чугунную решетку, сделанную в Москве на заводе С.И.Соловьева, 1000 рублей; за доставку оной 236 рублей 60 копеек;

за постановку статуи 865 рублей 20 копеек и архитектору 37 рублей 15 копеек. Всего 9817 рублей 38 копеек.

Меди в статуе около 200 пудов и чугуна в решетке 165 пудов. Высоты статуя 4 1/2

аршина245.

Что же представляет собой эта статуя?

Она представляет императрицу Екатерину, стоящую в римском панцире,

с малой короной на голове, с поясом для меча, в длинной широкой тоге, падающей с левого плеча. Левая рука приподнята,

правая опущена с перстом, указывающим на развернутую книгу законов, и на медали, лежащие на той книге и знаменующие

ее деяния. Эти предметы лежат на низкой колонке, стоящей близ монумента и наполовину закрытой спущенной мантией.

Спереди, ниже ног фигуры, означены латинскими буквами фамилии творцов статуи и год окончания работы.

ARTIF BEROL FECER

MEYER FINX MAUKISCH FUD MELTZER FIN

POST ANNOS SEX

MDCCLXXXVIII

В переводе на русский язык это значит: "Артисты берлинские работали:

Мейер вылепил, Маукиш дал вид, Мельтцер закончил после шести лет.

1788"246.

Незадолго до начала революции по решению екатеринославского дворянства

статуя Екатерины II, поставленная в 1846 году, снята была со своего классического постамента и перенесена на другое место,

между музеем имени А.Н.Поля и Горным институтом, на новом постаменте из финляндского гранита, специально привезенного

в Екатеринослав. Но недолго она там красовалась: революция свалила статую с пьедестала. Ценя статую как художественное

произведение лучших берлинских художников XVIII века, директор музея имени А.Н.Поля, пишущий настоящие строки, зарыл

ее в землю между новым зданием музея и старым, где она лежала около двух лет. После того статуя с разрешения местного

начальства была извлечена из земли и поставлена во дворе музея, между каменными бабами. У нее отбиты три пальца,

из коих один случайно был найден и хранится в музее.

|

Верстовая миля

екатерининского времени.

|

|

Верстовая миля -

один из исторических памятников города

|

Есть еще немой свидетель пребывания царицы Екатерины II в нашем городе.

Это так называемая миля, род небольшой пирамидки, которая стоит снаружи, возле церковной ограды бывшего собора,

с восточной стороны. Такие мили были поставлены заблаговременно перед приездом в наш край Екатерины вдоль дороги,

на расстоянии 10 верст одна от другой, от Екатеринослава до Херсона, а потом и дальше в Таврической губернии,

когда Екатерина, переправившись с правого берега Днепра на левый, направилась в Крым. Мили - это то же, что

на безбрежном море маяки, которые ставятся для указания кораблям местности, или то же, что вехи, которые втыкаются

по бокам шляхов для указания путешественникам настоящей дороги во время зимних вьюг. В безграничной и однообразной

степи нужны мили, чтобы не сбиться с пути не только в ночное время, а даже и днем.

Наша миля сложена из камня известняковой породы, имеет высоты шесть

с половиной аршин. Она стояла, как говорит очевидец, на "земляном кургане". В 1834 году тот курган был срыт; сама миля

вместо того была отделана камнем и обнесена

балюстрадой247.

Из того камня сделана была восьмиугольная площадка высоты 1 аршин и 6 вершков, 42 аршина кругом. На площадку вели

ступеньки, которые, как и вся площадка, были выложены черной аспидной доской, вывезенной из Славяносербского уезда.

Вокруг мили была поставлена железная решетка. Та решетка потом, в 1863 году, была снята и сложена в кладовую

соборного храма, а аспидная доска кем-то унесена. Вместо железной решетки поставлена была деревянная,

но и деревянная также была убрана, а самая миля покрыта

цементом248.

|