|

IX

В конце XVIII века не стало вдохновителей города

Екатеринослава - ни князя Потемкина, ни самой царицы Екатерины. Начало XIX века было самое тяжелое время для него. Всех

жителей в нем, мужчин и женщин, в то время было всего лишь 6389

человек249,

вследствие этого Екатеринослав нужно было бы назвать скорее местечком или слободой, а не губернским городом обширного Екатеринославского наместничества.

В 1826 году, говорит очевидец, в городе Екатеринославе не было ни единого

каменного частного дома. Из церквей была только одна каменная церковь - кладбищенская; прочие церкви - Троицкая,

Успенская и Покровская фабричная были

деревянные250.

Мостовые в городе Екатеринославе были только на двух-трех главных улицах; остальные улицы пребывали в первобытном

состоянии. Переправы через Днепр совершались по деревянному, так называемому живому мосту, и только в зависимости

от тихой и спокойной погоды, а зимой, когда начинал идти по реке так называемый шерех, переправы не было никакой.

Освещения улиц в городе в ночное время обыватели не знали никакого до начала

50-х годов251.

При всем том в городе Екатеринославе в 1830 году

учреждается городская библиотека с кабинетом для чтения "старанием екатеринославского общества Пиквика",

в котором особенно живое участие принимал очень энергичный и просвещенный деятель Н.И.Баллин. Городская библиотека

несколько раз то открывалась, то, по разным причинам, закрывалась. Один раз, а именно в 1836 году, во время помещения

ее в доме дворянского собрания, была даже истреблена

пожаром252.

|

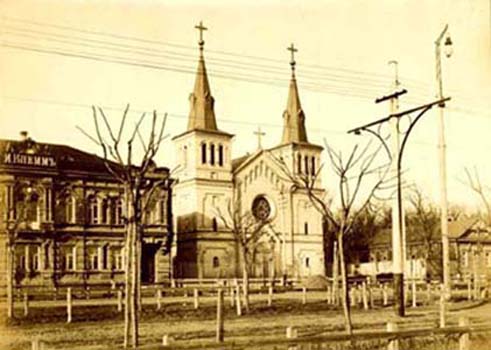

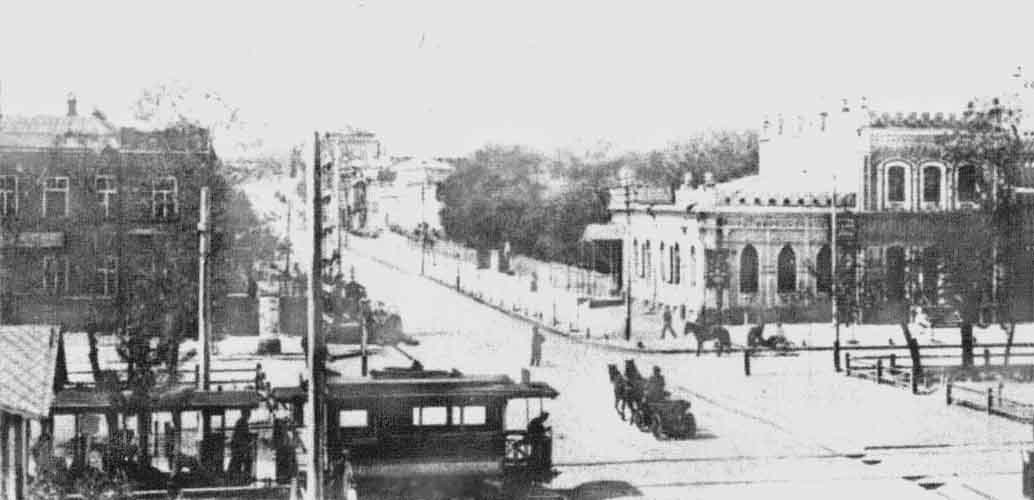

Здание нынешнего дома офицеров на улице Ленина

|

Старожилы также говорят, что в это же время, то есть около 30-х годов,

в Екатеринославе был уже частный клуб, который помещался в доме городского головы И.Т.Артамонова, на проспекте,

где впоследствии была известная в городе гостиница

"Гранд-отель"253.

В 30-х же годах екатеринославцы впервые увидели

у себя и театр. Но какой же был тот театр? Ни больше ни меньше, как деревянный сарай. По одним, построил его антрепренер

странствующей труппы Штейн, по другим, местный обыватель Трояновский. Но плохо выстроенный, он скоро пришел в ветхость

и был разобран, а вместо него обыватель города Екатеринослава Абрам Осипович Луцкий выстроил каменный

театр254.

Около того же времени стала печататься в Екатеринославе первая газета

"Екатеринославские Губернские Ведомости", выходившая по средам и пятницам.

До половины 30-х годов жителей города Екатеринослава обслуживала

одна-единственная аптека Мильгофа, которая помещалась в собственном доме аптекаря, на Дворянской

улице255.

С 1831 года по 1873 год город Екатеринослав пережил целый ряд стихийных

бедствий в виде голода, холеры и скорбута, то есть цинги. Впервые холера посетила Екатеринослав в 1831 году. Спустя

четырнадцать лет она появилась в местечке Котовке Новомосковского уезда. В половине 1848 года холера вновь появилась

в городе и свирепствовала в самой сильной степени. Несколько лет сряду в Екатеринославской губернии были неурожаи.

Лето 1848 года было особенно знойное. Дождя не было ни капли. Вся зелень, до последнего стебля, была истреблена,

следствием чего был всеобщий голод, а вместе с голодом холера и скорбут, выхватившие тысячи жертв из едва населенного

края. В самом Екатеринославе холера открылась в половине 1848 года. Бедного народа скопилось в городе множество.

Больницы были все завалены, а больные все прибывали и прибывали. Скорбут особенно сильно свирепствовал под конец

1848 года и в начале 1849. В 1855 году холера также немало унесла жертв и не появлялась

до 1866 года. Наконец она появилась в последний раз в 1873 году и свирепствовала недолго. Особенное мужество

и распорядительность выказал в бедственные для города Екатеринослава годы Иван Изотович Ловягин, сперва бургомистр,

а потом городской

голова256.

Совет городского Приказа Общественного Призрения,

заботясь о здоровье населения, постановил в 1837 году устроить богоугодные заведения. Постройка была отдана без торгов

в городе Одессе при графе М.С.Воронцове известному в то время в городе подрядчику Герценштейну. Герценштейн, получивши

вперед 200000 рублей, вывел только фундамент, а с оставшимися у него деньгами 82000 рублей уехал за границу. Хотя дело

о взыскании с подрядчика недостающих денег доходило до сената, но деньги все-таки не были возвращены. После того

из Петербурга в Екатеринослав был послан архитектор и назначена была комиссия для постройки богоугодного заведения.

В числе членов комиссии был доктор Павел Никифорович Бойченко, пользовавшийся широкой популярностью и искренней

любовью всего населения города. Он родился 14 декабря 1813 года в селе Ульяновке Харьковской губернии Сумского уезда

от "отца земледельческого сословия".

Я прошел, говорил он, среднее учебное заведение и поступил в Харьковский университет, где наставники наши повторяли

нам афоризм Гиппократа: "Divinum opus sedare dolorum - облегчать страдания -богоугодное дело". "Не нарушая истины

и без преувеличения можно сказать, - писал один из сограждан Бойченко, - что в Екатеринославе все - от высшего

представителя власти до последнего бедняка, до самого жалкого нищего - знали

П.Н.Бойченко"257.

|

Писательница Е.А.Ган.

|

В 1838-1839 годах проживала временно

в Екатеринославе, а частию в селе Камянском Екатеринославского уезда известная в то время писательница Елена Андреевна

Ган, писавшая романы под именем Зинаиды Р. Муж ее, артиллерийский полковник, стоял тогда со своей батареей в Камянском,

почему и Елена Андреевна жила в том селе. По временам же она проживала и в Екатеринославе, во дворе дома Щекутина,

стоявшего на Проспекте. Она написала для журнала "Библиотека для чтения" повести: "Джелладин", "Медальон", "Утбалла",

"Теофания Аббиаджио". Названия романов дал редактор журнала Сенковский, который считал произведения Елены Ган выше

произведений известной французской романистки Жорж Занд. В повестях Елены Ган есть отражения местной жизни

екатеринославского общества, в особенности деревенского быта тогдашнего помещичества, проводившего жизнь по хуторам

и деревням, где современная жизнь с ее увеселениями и всякими затеями

била ключом едва ли не сильнее, чем в городах. В одном из своих произведений Елена Ган зло осмеивает некоего

верхнеднепровского помещика Чернявского, прекомичного толстяка, возомнившего себя великим писателем и преследовавшего

всех вычитыванием своих ничтожных писаний "Черный Кот" и "Девица с тремя глазами". Елена Ган умерла в 1842 году,

24 июня, около 27 лет от

роду258.

С 1858 года по 1861 год в Екатеринославе также жил писатель Владимир

Николаевич Елагин, получивший прозвище "первого екатеринославского обличителя". Он был сыном помещика Тульской

губернии Крапивинского уезда, бывшего "во время оно" председателем гражданской палаты в Туле. Владимир Николаевич Елагин

написал "Откупное дело", "Губернский карнавал", "Флор Иванович", "Знатное мертвое тело", "Подряд", "Откупная карьера",

"Волчьи слезки". Напечатаны, кроме двух последних, в разных журналах. Были еще две статьи, написанные на французском

языке, но они не напечатаны.

Большинство (если не все) сочинений В.Н.Елагина имело содержанием своим

факты, взятые из жизни екатеринославского общества; в них выведены были даже лица из тогдашней среды, жившие

и действовавшие на разных поприщах. Иные выведены были столь прозрачно, что их все узнавали без затруднений.

"Сочинения Елагина являются, так сказать, бытописью нашего прошлого,

в легкой и занимательной беллетристической форме, и потому они важны для нас, как живая художественная картина далеко

ушедшей от нас жизни наших предков".

Потерявший жену и ребенка, разбитый параличом, Елагин лежал в больнице

под наблюдением доктора П.Н.Бойченко, а потом был перевезен в Петербург в клинику военно-медицинской академии. Умер

в Туле в 1861 году, марта 2

дня259.

Одновременно с Елагиным жил писатель Михаил Максимович Стопановский.

Он написал "Записки скупого", напечатанные в журнале "Отечественные записки" (1859), "Обличители", напечатанные там же,

"Приезд начальника", стихи, напечатанные в журнале "Библиотека для чтения" (1860). После 1860 года Стопановский

из Екатеринослава переехал в Петербург, где сотрудничал в разных журналах. Там же и скончался от невралгии и

чахотки260.

Из писателей около того же времени проживал в Екатеринославе

еще Кандауров, автор романа "Поменьше опеки", взятого, как говорят, вполне из местных екатеринославских нравов.

Кандауров состоял ревизором екатеринославского губернского акцизного

управления261.

Но все же названные писатели не скрасили жизни самого города

Екатеринослава. Заложенный в 1787 году, он просуществовал более 80 лет, дожив до 1870 года. В 1870 году в нем введено

было новое "Городовое положение", давшее городскому самоуправлению новые права и начала. Но, как всегда,

за недостатком денег новая дума и городская управа немного могли сделать для благоустройства города.

"Будучи заурядным губернским городом, почти немощным, он вдруг и неожиданно

оживает"262.

Кто же его и как оживил?

Оживили его два деятеля, которые в истории нашего края стяжали себе

доброе имя. Это были англичанин Юз и местный гражданин Александр Поль. До Юза и Поля экономическая и промышленная жизнь

бывшего запорожского края развивалась очень медленно и не выходила из рамок обычного хозяйствования. Население занималось

земледелием, скотоводством, овцеводством, рыболовством, пчеловодством и отчасти добыванием соли. На высокую ступень

экономическая и промышленная жизнь нашей губернии сразу поднялась, когда в недрах земли открыты были богатые залежи

железной руды и каменного угля. Тогда Екатеринославская губерния сделалась одной из богатейших губерний в России,

а самый город Екатеринослав стал крупным фабрично-промышленным центром.

А все это произошло так.

Открытие подземных богатств в недрах нашего края было сделано еще

во время царя Петра I, в начале XVIII века, когда близ теперешнего Бахмута найден был каменный уголь, так называемый

"горючий камень", кусок коего был поднесен царю Петру во время следования его к городу Азову. "Сей минерал,

если не нам, то нашему потомству очень полезен быть может", - ответил Петр жителям Славяносербского уезда, поднесшим

его царю.

В конце того же XVIII века и около того же Бахмута также найдена была

и железная руда. О том писал князь Потемкин правителю Екатеринославского наместничества В.В.Коховскому

и генерал-прокурору князю А.А.Вяземскому. Последнего просил послать туда "человека в горных делах

искусного"263.

Открытие железной руды внушило князю Потемкину мысль об открытии близ

места ее нахождения чугунолитейного "ядренного завода" (для ядер). Завод был открыт в Донецком уезде Екатеринославского

наместничества в 1796 году с целью изготовления в нем пушек для Черноморского флота и для южнорусских крепостей. Однако

тот завод не сумел выплавить ни одного пуда чугуна, и потому был закрыт казной. Потом казна пыталась открыть такие же

заводы в Корсуне и Лисичанске, но и те заводы также не дали казне чугуна. Далее казна дала право частным лицам

открывать заводы. Но тут оказался недостаток в каменном угле. Началась разработка угля, сначала казной возле Лисичанска,

а потом частными углеискателями. В 60-х годах XIX столетия восточная окраина Екатеринославской губернии стала постепенно

и мало-помалу покрываться угольными шахтами. Недоставало, однако, начала прочной горнопромышленной деятельности в крае.

На прочное основание горная промышленность в Екатеринославской губернии была поставлена только с прибытием в нее

англичанина Джона Юза.

|

Джон Юз.

|

Джон Юз, сперва простой кузнец, потом директор одного английского

литейного завода, основал в Лондоне компанию "Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового

производства". Это общество заключило договор с русским правительством и отправило в Россию своего представителя -

Джона Юза.

Джон Юз, прибыл в Екатеринославскую губернию, нашел близ реки Калмиуса

прекрасный по качеству каменный уголь, что и подало ему мысль устроить там чугуноплавильный завод. Тот завод был основан

в 1869 году, в балке Скоморошке, около реки Калмиуса. Завод давал гарантию России ежегодного выпуска не менее

300000 пудов рельсов, причем от казны ему давалась премия по 50 копеек с пуда рельсов в течение 10 лет.

"Громадные затруднения, встреченные при постройке завода, будут понятны,

если представить, что первое и весьма крупное металлургическое предприятие на юге России создавалось иностранцем,

не знавшим ни русского языка, ни обычаев народа. Окружающая местность представляла собой степь, где не было ни жилья,

ни рабочих. Все машины, мастеровые, рабочие были вывезены из Англии, причем машины приходилось доставлять на волах

по грунтовым дорогам. Несмотря на все это, Джон Юз с завидною энергией и при поддержке правительства довел начатое

дело до конца и в 1872 году пустил в ход первую на юге России доменную печь, которая, раз запылавши огнем, с тех пор уже не

угасает"264.

Первые годы Юзовский завод работал на местной руде, добываемой близ

станции Еленовки и содержащей в себе 33% железа, что представляло значительные затруднения для выплавки чугуна.

Отсутствие более богатых железом руд и главное - неимение удобных путей сообщения были причиной задержки

в дальнейшем развития металлургической промышленности юга

России265.

Но великому делу южнорусской металлургической промышленности,

начатому иностранцем Юзом, помог местный уроженец Александр Николаевич Поль. Он нашел в противоположном конце края,

а именно в пределах Херсонской губернии, близ села Кривого Рога, на правом берегу речки Саксагани, богатейшие

залежи прекрасной руды, имевшей 70% железа, следствием чего был быстрый подъем рудничной промышленности во всем крае.

Кто же такой был Поль?

|

Костел.

Сейчас в этом здании находится Днепропетровское зональное управление спортивных лотерей

|

Александр Николаевич Поль вел свой род по мужской линии от кардинала Поля,

жившего в Лондоне, но бежавшего оттуда в то время, когда в Англии при короле Генрихе VIII начался кровавый террор

в делах

веры266.

Потомок того кардинала Поля, Иван Иванович Поль, родился на острове Эзеле, был шведским подданным, служил в шведской армии. В царствование Екатерины II он поступил в русскую армию и участвовал в войне против турок. После окончания войны в 1791 году он получил за военные подвиги 1500 десятин земли близ реки Мокрой Суры Екатеринославской губернии Верхнеднепровского уезда и чин майора. Там он и поселился на жительство. Постановлением екатеринославского дворянского собрания от 12 мая 1804 года был записан во вторую часть дворянской родословной книги.

Живя в собственной деревне, И.И.Поль познакомился с домом помещика

Маламы и женился на его дочери. Умирая, И.И.Поль оставил несколько дочерей и сыновей, из которых младший был

Николай Иванович. Николай Иванович был женат два раза: в первый раз на дочери помещика Яковлева, во второй, после

смерти первой жены, - на дочери помещика Полетики, Анне Павловне, внучке украинского наказного гетмана Павла Полуботка.

От второй жены Николай Иванович имел двух сыновей - Александра и Петра - и одну дочь Марию.

В метрической книге села Семеновки Вознесенской церкви 1832 года за

№ 26 записано: "20 августа 1832 года в сельце Малоалександровке Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии

у помещика Николая Ивановича Поля и жены его Анны Павловны родился сын, которому в святом крещении дано имя Александр.

Крещение новорожденного младенца было совершено причтом Вознесенской церкви села Семеновки 23 августа того же

года".267

Находясь по женской линии в родстве с украинской фамилией Полуботков

и часто слыша рассказы о давних временах и славных подвигах запорожских "лыцарей", А.Н.Поль с юных лет полюбил Запорожье

и его старину. Не удивительно, что, будучи еще мальчиком, он лазил по всем чердакам и чуланам дома своей бабки, везде

отыскивал разные предметы старины и питал к ним особое пристрастие. С детства же он полюбил свои родные степи, свой народ,

которому в зрелом возрасте отдал все силы своей

души268.

Сперва А.Н.Поля отдали в Екатеринославскую гимназию, но там он почему-то

очень плохо шел. Тогда его перевели в Полтавскую гимназию, которую он кончил с серебряной медалью в 1850 году.

Владея новыми языками, А.Н.Поль в том же году поступил в Дерптский университет. Дерптский университет, как

"ученое заведение", делился тогда на 4 отделения: философское, врачебное, юридическое и богословское. А.Н.Поль поступил

на юридическое отделение: пробыл на нем четыре года и окончил университет со степенью кандидата дипломатических наук.

Аттестат об окончании университетского курса наук выдан был А.Н.Полю 25 октября 1854 года за № 480 за подписью ректора

Фридриха Христиана Нейе. В аттестате между прочим сказано, что Поль "оказал познания очень хорошие. Представленное же им

разсуждение было найдено соответствующим своей

цели".269

Окончив университет, А.Н.Поль возвратился на родину с пламенным желанием

послужить ей всеми силами и всеми своими познаниями, приобретенными в университете. С этой целью он предпринял пешком

целый ряд экскурсий по Верхнеднёпровскому уезду. "Окончив курс наук, - говорил он, - я вернулся в родные степи, взял

в руки палочку и пошел пешком осматривать могилы, городища, урочища". В одно из таких хождений в 1866 году он зашел

в Дубовую балку, у правого берега реки Саксагани, близ селения Кривого Рога. Местность в Дубовой балке чрезвычайно

поразила А.Н.Поля как своим вековечным дубовым лесом, так и своими громадными скалами, а также обширными и глубокими

пещерами, из коих самая большая из них называлась Гайдамацкою пещерою.

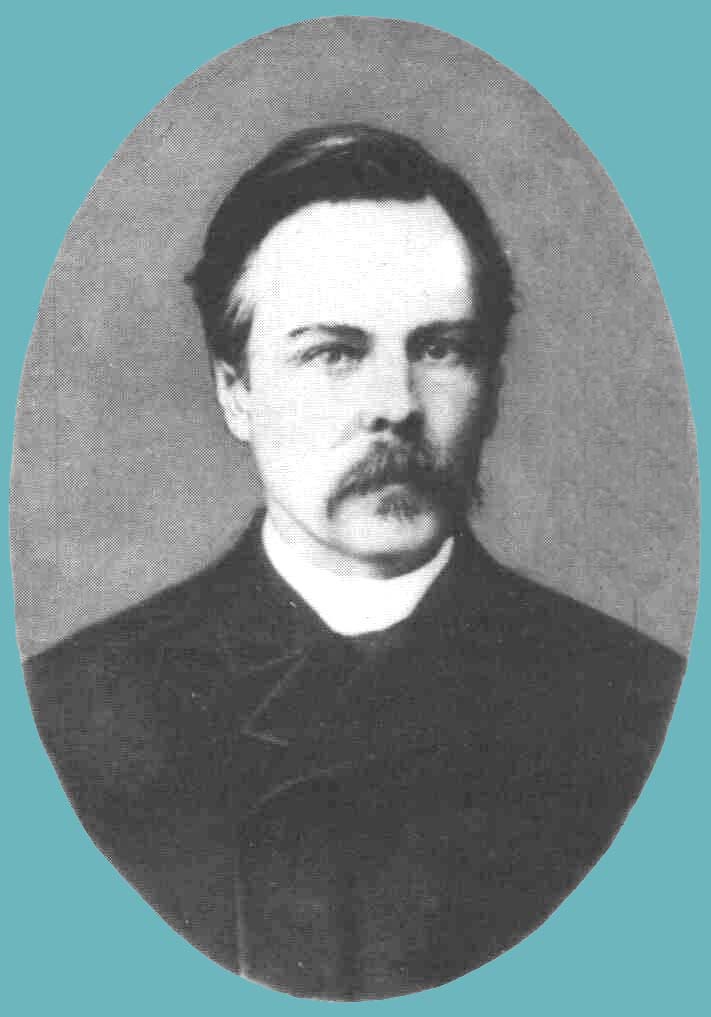

|

А.Н.Поль -

археолог, краевед, пионер развития горной промышленности в Новороссии

|

Осматривая балку с чисто археологической стороны, А.Н.Поль неожиданно

для самого себя наткнулся близ нее на обнажения железной

руды270.

Как известно, руду в окрестностях Кривого Рога нашел еще далеко раньше

Поля профессор Екатеринославского университета Василий Ливанов, донесший о том своевременно князю Потемкину. Знал ли об

этом Поль или не знал, о том он сам нигде не говорит. Во всяком случае он сразу уразумел, какое великое значение может

иметь такое открытие для всего края.

Однако, чтобы узнать, насколько высоко качество открытой им железной руды,

он взял несколько образцов ее и отправился с ними в саксонский город Фрейберг к знаменитому профессору минералогии

Штрипельману. Штрипельман, увидев образцы руды, нашел, что открытая Полем руда прекрасного качества. Тогда, чтобы

убедиться, как велики залежи найденной руды и в каких направлениях идут ее жилы, А.Н.Поль пригласил профессора

проехаться вместе с ним в Россию, гарантируя ему 1000 франков в месяц. Предложение было принято, и приезжий специалист

на месте убедил А.Н.Поля в том, что он открыл громадные богатства в крае.

Тогда А.Н.Поль решил взять в аренду рудниковые залежи на самый

продолжительный срок, то есть на 99

лет271.

А сделать это было не так трудно. Надел земли, на котором обнаружена была руда, считался у местных крестьян "никчемним",

потому что на нем нельзя было ни орать, ни сеять что-либо. Поэтому, когда А.Н.Поль выразил желание взять его в аренду,

крестьяне охотно пошли на то и даже дивились тому, "на що вона, та земля, йому потрібна".

Теперь Полю предстояло повести правильную разработку руд, но денег у него

не было на то. Он думал образовать общество для разработки рудных месторождений и привлечь к тому местных капиталистов,

но как и сколько он ни старался, его никто и слушать не хотел. Тогда Поль, как пророк, не признанный в отечестве,

обратился за границу. Но и там пришлось ему очень долго хлопотать. Только после 15 лет тяжелых испытаний ему удалось

добиться сочувствия в Париже, где основалось "Акционерное общество железных руд Кривого Рога", которое начало свою

деятельность разработкой руды для завода Юза, а затем и для других заводов.

Но для успешного дела разработки найденной в Кривом

Роге руды нужно было иметь большие запасы каменного угля, чем был богат Донецкий бассейн. Для доставки же того угля

из Донецкого бассейна в Кривой Рог необходима была железная дорога. Поэтому А.Н.Поль возбудил ходатайство перед

правительством о постройке железной дороги, которая могла бы соединить Криворожский район с Донецким бассейном.

Указывая на то, что он открыл руду, графит, горный лен, гранит, даже

малахит272,

А.Н.Поль предрекал краю блестящую будущность в промышленно-заводском производстве, зависящую от проведения железной

дороги273.

Однако ходатайство А.Н.Поля перед правительством о проведении такой дороги

на первых порах успеха не имело. Но тут уже и само земство поняло всю важность такой дороги и, по словам Поля, со своей

стороны выступило с ходатайством перед правительством.

Вследствие такого ходатайства земства и неоднократных ходатайств самого

А.Н.Поля правительство наконец решилось удовлетворить потребность края и в 1875 году апреля 22 дня утвердило проект

железной дороги, которая должна была соединить Донецкий бассейн с Криворожским районом.

Однако наступившая в 1877 году турецкая война не только помешала

осуществлению проведения дороги, а сделала даже то, что после окончания войны проект дороги совсем был забыт.

|

Мост через Днепр

|

И снова начались метания А.Н.Поля. Он точно не ходил и не бегал,

а как будто везде летал: то в столицу из Екатеринослава, то из столицы обратно, то к министрам от земства, то от

министров назад. Долго все его ходатайства, все доводы его и доклады оставались совершенно втуне, и только в 1881 году

окончательно последовало от правительства разрешение на постройку железной дороги с мостом через реку Днепр. Сперва она

была названа Криворожской, а потом, в память Екатерины II, Екатерининской. В 1884 году Екатерининская железная дорога,

связавшая город Екатеринослав с Лозово-Севастопольской и Харьково-Николаевской дорогами, мая 18 числа уже начала работать.

Новая дорога соединила Донецкий каменноугольный бассейн с рудным Криворожским при станции Карнаватке, дала выход

донецкому углю на юго-западные дороги и в Николаев-Порт, руде - на восток и на заводы Присмелянского края через станцию

Знаменку, и хлебу - в тот же Николаев-Порт.

|

Екатеринославский железнодорожный вокзал

|

Построечная стоимость дороги составляла сумму 30900000, причем одна

верста главного пути и ветвей обошлась в среднем около 65600 рублей, а исключая стоимость Днепровского моста, около

3960000 рублей, верста дороги обошлась около 57240

рублей274.

С проведением железной дороги город Екатеринослав из второстепенного

провинциального города обратился в крупный торговый и промышленный центр со множеством фабрик, заводов и мельниц

с почти миллионными оборотами. Насколько он вырос, можно видеть из постепенного в нем роста населения и самого бюджета.

Так, в 1804 году в нем было обоего пола 6389 человек, в 1825 году - 8412, в 1865 году - 22846, в 1885 году - 46876,

в 1897 году -

112000275.

Бюджет его составлял в 1870 году 95500 рублей, в 1880 году - 120000 рублей, в 1890 году - 222000 рублей, в 1900 году -

692000

рублей276.

Через 25 лет после проведения Екатерининской железной дороги в городе Екатеринославе уже было населения около 180000

человек. Вокруг города выросли поселки Амур, Нижнеднепровск, Шляховка.

|

Здание с островерхой крышей - почтамт

|

Подняв город Екатеринослав на большую высоту как центр горнозаводской

промышленности всего юга России, А.Н.Поль принимал самое горячее участие и во всех его общественных делах. Так,

он работал в дворянской комиссии по вопросу об устройстве быта крестьян в Верхнеднепровском уезде. По тому же вопросу

об устройстве быта крестьян всей Екатеринославской губернии он вместе с другими представителями от губернии ездил

не раз в столицу. Избранный гласным губернского земства от своего уезда, он не раз выступал на съездах с прекрасным,

живым и горячим словом, проникнутым истинной гуманностью и любовью к меньшему, приниженному и нуждающемуся человеку.

Избранный почетным мировым судьей, он находил время и для заседания в суде. Бывши членом губернского училищного совета,

он много уделял внимания женской гимназии и особенно реальному училищу, естественный кабинет которого обогатил

прекрасной коллекцией минеральных богатств Кривого Рога.

Занимаясь историей и археологией, он отовсюду собирал древние рукописи, редкостные монеты и производил в разных

местах раскопки курганов, за что был избран действительным членом ученого Общества истории и древностей города Одессы.

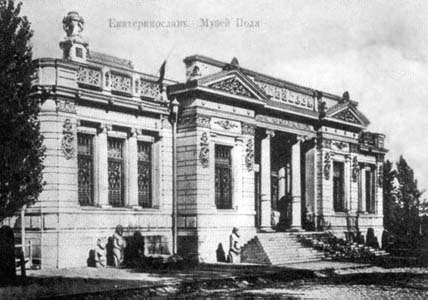

|

Сейчас исторический музей носит имя Д.И.Яворницкого

|

Сограждане под конец вполне оценили А.Н.Поля, как крупного общественного

деятеля и избрали его почетным гражданином города, а дворяне повесили его прекрасный портрет в одной из зал дворца

Потемкина, назвав ту залу Полевскою.

Но недолго суждено было жить Александру Николаевичу: июля 26 дня 1890

года он внезапно скончался на 58 году жизни. Весь город был поражен неожиданной кончиной дорогого, честного

и неутомимого общественного деятеля. После его смерти губернское земство для сохранения памяти о нем на потомство

решило соорудить музей имени А.Н.Поля, а в Кривом Роге был поставлен бронзовый бюст "новороссийскому Колумбу".

Конец XIX столетия ознаменовался в городе Екатеринославе чрезвычайно

радостным событием, а именно открытием в 1897 году бельгийским анонимным обществом трамвая. Первые вагоны электрического

трамвая были пущены в городе в июле месяце. Это очень оживило город, потому что связало нижнюю часть города с горой

и удешевило способы передвижения по городу. Проведением трамвая город Екатеринослав опередил многие другие русские

города277.

В конце того же XIX столетия,

а именно в 1899 году, в городе Екатеринославе было открыто Высшее горное училище, имевшее целью подготовить молодые

ученые силы для разработки и изучения тех богатейших и разнообразных минеральных залежей, которые находятся на поверхности

земли или в недрах ее нашей обширной Екатеринославской

губернии278.

Начало XX столетия ознаменовалось в Екатеринославе

сооружением в 1901 году памятника славному русскому поэту А.С.Пушкину по проекту гражданского архитектора Г.И.Панафутина,

стоимостью в 7642 рубля 92

копейки279.

В 1904 году в городе была открыта архивная комиссия. Архивная комиссия поставила себе задачу собрать отовсюду воедино

в Центральный губернский архив все архивные материалы, где бы они ни были, в самом Екатеринославе или в уездных городах,

составить научную опись их и пользоваться ими для ученых исторических работ.

По инициативе некоторых профессоров Высшего горного училища образовалось

так называемое научное общество, которое поставило целью изучение местного края. Печатались работы по химии, физике,

минералогии, землеведению, истории, археологии, читались лекции на разные темы.

|

Памятник А.С.Пушкину

|

В 1905 году в городе

Екатеринославе на средства губернского земства был сооружен Музей имени А.Н.Поля инженером-архитектором Сендецким

в новоэллинском стиле с девятью отделениями. Первым директором Музея имени А.Н.Поля и первым вкладчиком в него был

профессор Д.И.Яворницкий, принесший в дар свою коллекцию козацких древностей. Но так как одной коллекцией козацких

древностей всех отделов музея заполнить было нельзя, то по инициативе того же директора созван был в Екатеринослав

XIII археологический съезд, на который прибыло много русских и несколько заграничных ученых-археологов, историков,

лингвистов, этнографов, законоведов, канонистов. Ввиду предстоявшего съезда директором музея с помощью студентов

раскопано было больше 200 курганов, добыто было у разных лиц губернии много всякого рода предметов старины, взята

была из церквей и монастырей утварь древних

времен280.

Все доклады, читанные на съезде, и все дебаты, происходившие между учеными, были напечатаны в двухтомных "Трудах XIII

археологического съезда".

Конец 1905 года ознаменовался в городе Екатеринославе такими кровавыми

событиями, которые по справедливости следовало бы изобразить не чернилами, а кровью погибших.

Непосредственно перед днем 17 октября неожиданно в городе Екатеринославе,

как и во всей России, начались забастовки. Октября 10 числа забастовали служащие всех служб и мастерских железных дорог

и за ними служащие заводского района на Амуре, нижнеднепровские и на окраинах города. С 9 часов утра 11 октября

к забастовке примкнули наборщики всех екатеринославских типографий, затем приказчики магазинов, шляпницы, модистки,

портные, сапожники, папиросницы, рабочие картонажных мастерских, слесарных, кузнечных и механических заведений. К 12

часам дня прекратились работы на табачной фабрике, мыловаренных заводах, на мукомольных мельницах, лесопильных заводах

и лесных пристанях.

К полудню промышленная жизнь города замерла. Магазины поспешно закрылись,

витрины заколачивались дощатыми затворами.

|

Угол улицы Садовой (Серова) и Екатерининского (Карла Маркса) проспекта

|

В два часа дня забастовали провизоры и аптекарские ученики. Все учебные

заведения еще накануне были объявлены закрытыми "впредь до особого разрешения". На улицах города царило необычайное

движение. Государственный банк, казначейство, почтово-телеграфные конторы, губернское правление, губернаторский дом

и другие официальные места охранялись усиленными патрулями солдат и козаков.

По Проспекту и поперечным улицам беспрерывно проезжали донские козаки

в полной походной форме, за ними следовали конные городовые. Длинной лентой через весь город в течение целого дня

"скорым шагом" двигалась пехота Феодосийского и Симферопольского полков. Военные силы стягивались, главным образом,

к вокзалу и на Чечелевку.

Рабочие екатеринославских и нижнеднепровских железнодорожных мастерских

и депо условились собраться 11 октября в 8 часов утра на линии у екатеринославского вокзала... Но едва они вошли в депо,

их разогнали козаки. При рассеянии толпы залпом убит чистильщик депо Федор Федорович Попко.

|

Дом органной и камерной музыки

(бывшая Брянская церковь)

|

Железнодорожные служащие собрались во дворе дома Рагинского. Митинг

здесь продолжался более трех часов. Присутствовало около 1000 человек. Около 1-го часа дня митинг был закрыт,

и присутствующие решили отправиться на рабочий митинг на Брянскую площадь.

Едва только толпа вышла из ворот, на Широкую улицу прискакала полусотня

Козаков. Многие бросились бежать. Часть толпы пошла по Проспекту, а большинство медленно двинулось по Гимнастической

улице281

вверх к Военной улице.

Козаки замыкали шествие. Впереди них ехал полицейский пристав. Пропустив

толпу на Военную, козаки бросились наперерез ей и преградили дорогу у Пушкинского памятника. Здесь по команде пристава

козаки спешились и дали залп. В ужасе толпа стала разбегаться во все стороны, во дворы и дома. За первым последовал

второй залп, третий, четвертый... Трудно было в первую минуту определить число жертв. Многие падали от испуга, другие

долгое время находились в обморочном состоянии, а третьи, как передают пострадавшие, падали на землю, притворяясь

мертвыми, дабы избавиться от избиения.

Итог - 7 убитых и 18 раненых, из которых 4 вскоре скончались. Среди

раненых - модистка Горлачик, пораженная в ногу разрывной пулей. В этот же день войска стреляли по собравшимся на митинг

учащимся, то есть по детям, убив 5 человек и ранив 20 человек, из которых трое скончались в больнице. Весь день в городе

гремели выстрелы. К вечеру все в городе замерло, по улицам движение прекратилось. Вечером город утопал во мраке,

так как электрические фонари не горели. В городе царствовала зловещая тишина. Только слышны были стук копыт козачьих

разъездов и топот проходивших пехотных частей.

Город принял вид военного лагеря. На Павловской и на четырех Чечелевских

улицах были устроены баррикады. Всего было устроено шесть баррикад, из которых две на первой Чечелевке, а остальные

на других улицах. Самая большая баррикада находилась на границе первой Чечелевки и Брянской площади. С обеих сторон

ее были вырыты довольно глубокие рвы, а самая баррикада состояла из возов, рельсов, столбов и других предметов,

засыпанных толстым слоем земли. На каждой баррикаде с утра находилось по нескольку сот человек, произносились речи

и давались указания относительно образа действий. На высоких шестах развевались знамена с надписями политического

содержания...

Больницы были переполнены убитыми и ранеными. 12 октября состоялись

похороны убитых. Десять тысяч человек проводили погибших в последний путь.

Спокойствие восстанавливалось в городе с большим трудом. Дольше всех

бастовали железнодорожники, трамвайщики и рабочие предприятий Амура и Нижнеднепровска. Под грохот расстрелов залитая

кровью страна получила 17 октября царскую конституцию... Рабочие быстро раскусили смысл и содержание царской

конституции.

О дальнейшем ходе событий пристав 6-й части города доносил губернатору так:

"Имею честь донести вашему превосходительству... Сегодня по заводам района часто собирались рабочие; брянские рабочие

решили с ночи сегодня приступать к работам; трубные и гвоздильные просили уплаты за забастовку, им отказано, порешили

собраться сегодня на Брянской площади в 2 часа дня для обсуждения этого вопроса. Об экономических вопросах" было сказано

очень мало, все говорились речи политического характера. Сейчас большая часть рабочих направляется в город с целью

выразить протест предполагаемой думе - "Нам не нужна дума, нам нужна демократическая республика", приглашали жертвовать

на бомбы и оружие... Пристав 6-й части. (Подпись.) 19 октября 1905 г.".

Царское правительство прибегало - Norribile est dicere! - к старому

испытанному методу - еврейскому погрому. "Его превосходительству господину Екатеринославскому губернатору

Екатеринославского полицеймейстера. Рапорт. Доношу вашему превосходительству, что во время происходивших в последние

дни беспорядков в городе Екатерине славе разбито и разграблено 122 лавки, 64 магазина, 135 рундуков, 40 квартир и

сожжено 5 домов. Убито евреев холодным оружием: 34 мужчины, 9 женщин, 1 девочка, огнестрельным 20 мужчин... ранено

холодным оружием и огнестрельным 48 человек евреев... Полицеймейстер Хлобощин. Октября 25 дня 1905

года..."282.

|

|

|