|

V

Тем временем императрица Екатерина, выехав из Екатеринослава, направилась

в имение генерала И.М.Синельникова, которое находилось у правого берега р.Днепра, против самого большого из всех

порогов - порога Ненасытецкого.

И.М.Синельников на всем протяжении дороги, 45 верст, по обеим сторонам ее,

заблаговременно насадил в окопанных треугольниках большие кусты роз, которые к тому времени были в полном расцвете

и издавали чудный аромат, а для точного следования по степи поставил по бокам дороги каменные пирамиды, так называемые

в народе "мыли", начиная от самого собора г.Екатеринослава и до г.Херсона, на расстоянии 10 верст одну от другой.

В самой усадьбе И.М.Синельникова, теперь Никольском, как раз против

Ненасытеца, на высоких вершинах огромных вековых скал, вдавшихся покато уступами в порог, к приезду императрицы сооружен

был на казенный кошт деревянный, с открытым балконом, великолепный дворец, откуда открывался чарующий вид на дикий,

грозный и величественный порог.

Во втором часу того же мая 9 дня императрица Екатерина подкатила

ко дворцу. Хозяин встретил высокую гостью с хлебом-солью, а крестьяне владельца поднесли ей только что пойманного,

небывалых размеров осетра.

|

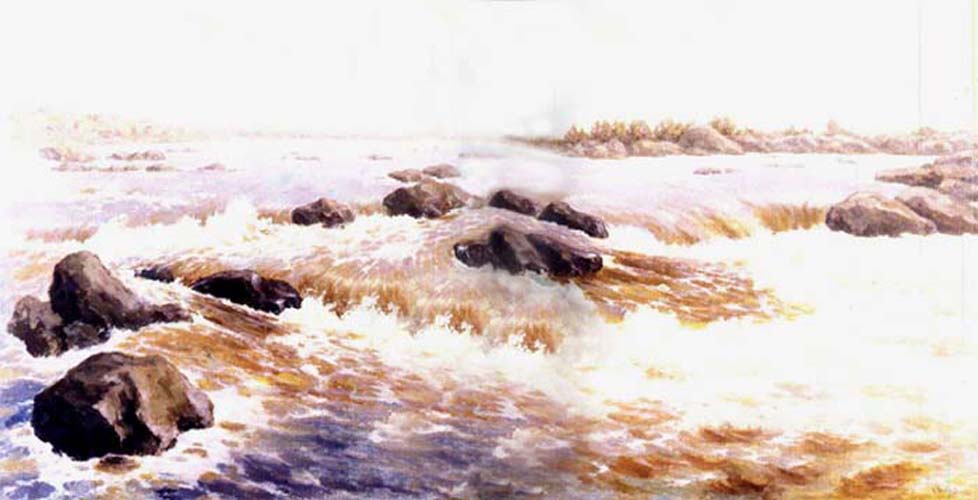

Днепровские пороги.

1919.

Днепропетровский художественный музей.

|

В это же время к Ненасытецкому порогу прибыла и царская флотилия,

которая расположилась у большого острова Козлового, при входе в самый порог.

Перед началом обеда Екатерина вышла на балкон дворца и приказала спускать

свои галеры через Ненасытецкий порог.

Решено было сперва в виде опыта и для показания хода пустить через порог

так называемый дуб и

судно112

подполковника М.Л.Фалеева. В дуб сели пять человек рыбаков из местных крестьян И.М.Синельникова, из коих один,

по фамилии Беляй, правил за кормчего.

Порог Ненасытец падает постепенно двенадцатью "лавами" или уступами.

Рыбаки бесстрашно сошли в дуб, набожно перекрестились и быстро понеслись

в порог. Уже пронеслись они через одиннадцать лав, но вот на последней, двенадцатой, лаве дуб как-то сильно и неожиданно

рванулся вперед, мгновенно нырнул в каскад кипучих вод и, казалось, совсем бесследно исчез под водой, а клокочущие

волны Днепра в одно мгновение ока поглотили и самих пловцов...

Царица, следившая с живейшим интересом за плывшим через порог дубом,

с испугом отвернулась от порога и, взглянув на князя Потемкина, с недоумением спросила его: "Как, разве они погибли?"

Князь сам был встревожен страшным зрелищем, но генерал Синельников, привыкший часто видеть такие зрелища на пороге и

знавший хорошо ловкость и находчивость своих лоцманов, спокойно указал князю на отважных пловцов, очутившихся уже далеко

ниже порога, у правого берега Днепра.

Императрица, однако, успокоилась только тогда, когда сама увидела

издали пловцов. Кормчего Беляя она пожелала лично видеть. Приказано было выдать ему награду - 50 рублей

золотыми113.

После прохода через порог дуба пустились уже одна после другой царские

галеры под управлением каменского лоцмана Моисея Ивановича Полторацкого и его помощника кодацкого лоцмана Непокрытенко.

Екатерина дивилась ловкости, искусству и неустрашимости лоцманов, препровождавших флотилию через порог.

Все суда прошли вполне благополучно через грозный и страшный из всех

порогов порог. "Тогда императрица приказала светлейшему представить ей того самого лоцмана, который управлял ее судном.

И когда лоцман явился, то она сама спросила его: "Ты ли Полторацкий, атаман над лоцманами?" - "Я тот самый, о коем вы

изволите спрашивать". - "Жалую тебя, Полторацкий, за твою верную услугу поручиком. Есть ли у тебя дети?" - "Есть, ваше

императорское величество: один сын 13 лет", - сказал Полторацкий. Императрица и сына изволила пожаловать прапорщиком

и обещала прислать им грамоты на чины и на дворянство всему их

потомству"114.

Нужно думать, что царица оказала свое внимание и помощнику Полторацкого,

лоцману Непокрытенко. По крайней мере, в официальном документе того же 1787 года 19 декабре он именуется

прапорщиком115.

|

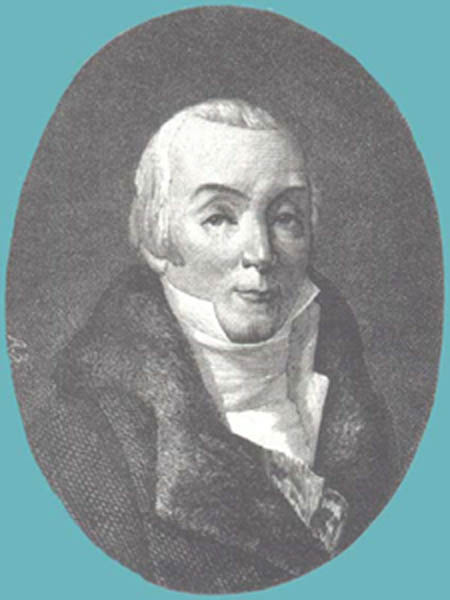

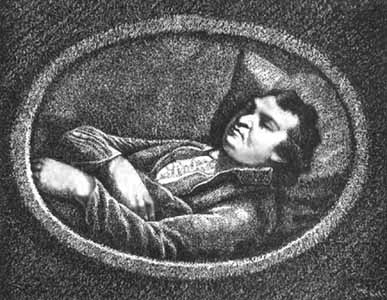

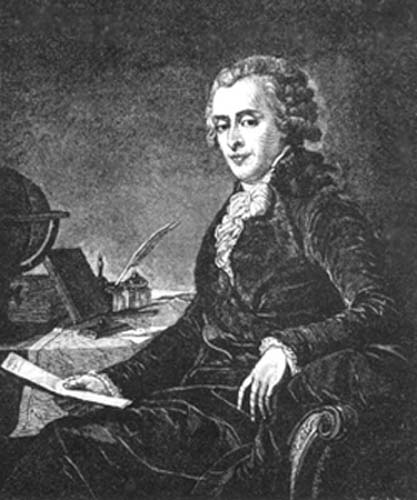

Граф Сегюр,

посланник Франции при русском дворе.

|

Очевидец переправы царской флотилии через Ненасытецкий порог гр.Сегюр

описал эту картину так: "Мы остановились в усадьбе губернатора Синельникова. Она была расположена на берегу реки,

в виду главнейшего порога, который долго считался непреодолимым препятствием для прохода торговых судов. В самом деле,

Днепр в этом месте во всю свою ширину загроможден цепью скал, из которых одни в уровень с водой, а другие высятся

над уровнем и местами образуют несколько столь шумных водопадов, что мы не могли расслышать слов друг друга. Поток здесь

с яростью и пеною бьется о скалы. С первого взгляда кажется, что невозможно проехать между этими скалами в легком челне

и самыми отважными гребцами. Однако ж. невдалеке стояло на якоре большое судно и лодка, назначенные для проезда через

пороги.

Князь Потемкин, принц Нассау и я хотели было отважиться на эту поездку,

но нас остановило решительное запрещение императрицы.

Суда в виду нас счастливо прошли опасный пролив с быстротой стрелы.

Но их так сильно качало, что, казалось, они ежеминутно могут разбиться или исчезнуть в волнах; особенно мелкие лодки

беспрестанно исчезали из виду. Нам сказали, что при полной воде проезд этот удобнее, особенно при помощи ловких старых

запорожцев, привыкших к таким опасным подвигам. Кн.Потемкин так полагался на их опытность, что предположил спустить

до Херсона все суда, на которых мы плыли из Киева до

Койдак"116.

Оставив имение генерала Ивана Максимовича Синельникова, Екатерина

со всею своею свитою к вечеру того же 9 числа мая прибыла в сeл. Хортицу, принадлежавшую камергеру В.А.Черткову.

На следующий день императрица Екатерина ехала чистою степью и к вечеру

прибыла в село Грушевку, имение генерал-прокурора князя А.А.Вяземского.

|

Генерал П.Д.Еропкин.

|

Мая 11 числа Екатерина была в деревне Носоковке, а вечером того же дня

была уже в городе Бериславе, откуда написала в Москву генералу П.Д.Еропкину такое письмо: "Хорошо видеть сии места своими

глазами; нам сказывали, что наедем на жары несносные человечеству, а мы наехали на воздух теплый и ветер свежий, весьма

приятный и самый весенний; степь, правда, что безлесная, но слой земли самый лучший и такой, что без многого труда все

на свете производит; почиталась она безводною, а мы видели повсюду ручьи и речки, при которых поселений уже не в малом

числе"117.

Мая 12 числа Екатерина прибыла в село Никольское, имение генерала

В.В.Энгельгарда, откуда проехала в село Николаевку, а оттуда в усадьбу генерала Я.Н.Репнинского, на левом берегу

р.Малого Ингула118,

после чего того же дня прибыла в Херсон, где очень торжественно была встречена всем населением города.

Из Херсона она писала генералу П.Д.Еропкину и в Петербург Я.А.Брюсу так:

"Дитя сие (т.е. Херсон) не существовало восемь лет тому назад. Народа здесь, кроме военных, великое множество

и разноязычные с большей части Европы. Я могу сказать, что мои намерения в сем крае приведены до такой степени,

что нельзя оных оставить без должной похвалы. Усердное попечение везде видно, и люди к тому избраны

способные"119.

"Третьяго дня к вечеру приехали мы с граф.Фалькенштейном благополучно

и в добром здоровье сюда в Херсон и к немалому нашему удивлению узрели прекрасного города в таком месте, где шесть лет

тому назад не было ничего, окроме голой степи. Здесь не только военные, но и гражданские строения все в лучшем виде,

одним словом Херсон почитать можно между самыми городами нашими лучшим. Сие дитя много обещает: где сажают, тут все

растет; где пашут, тут изобилие, строения все каменные; мы жары по сю пору не чувствуем, все здоровы; здешние люди

больного вида не имеют, и все колышется, людство великое и стечение людей со всех край (краев), наипаче же

полуденные"120.

|

И.Мартос.

Памятник Г.А.Потемкину в Херсоне.

(пер.пол.XIX в.)

|

Иначе писал о всем виденном в Херсоне австрийский император Иосиф II

своему фельдмаршалу Ласси: "Херсонские укрепления выведены очень дурно, фасы очень длинны, куртины слишком коротки,

фланги также, и поэтому все орудия для обстреливания фасов вытянуты в ряд вдоль этих куртин. Все верки земляные,

в земле слишком много песку, обложки нет никакой, а один дерн пристает очень плохо. Скаты чрезвычайно круты, и так как

тачки здесь очень дороги, то солдаты таскают землю на плечах в маленьких мешках и высыпают на верки не размельчая

и без утрамбовки, а только разбрасывая ногами осыпанную кучку земли. Осадная артиллерия великолепна, но у них нет

заммельвагонов для перевозки орудий большого размера, а также нет и десятой части необходимых зарядов и ядер и пушек.

Спущенные корабли из очень сырого леса годятся только на показ. Мачты очень плохи и нет ни канатов, ни парусов; все это

предполагают привезти сухим путем из Кронштадта в

Херсон"121.

В таком же роде писал в своих мемуарах и граф Сегюр. "После проезда

четырехсот верст по степям, нас неожиданно и приятно обрадовал своим видом Херсон. Но и без этой случайности мы не могли

не дивиться, видя столько новых величественных зданий... Правда, это первоначальное, минутное удивление наше несколько

охладилось размышлением. Рассмотрев Херсон вблизи и подробно, мы заметили, что его местоположение дурно выбрано,

что корабли вообще не могут подыматься по Днепру иначе, как без груза, а военные суда, здесь построенные, не могут

свободно спускаться по реке без помощи камелей. Не устроено ни набережной, ни пакгаузов для товаров; судебные места

отправляют дела медленно и дурно, наконец, испарения болот и островов, наполненных тростниками возле города, не только

вредно действуют на здоровье жителей, но нередко и смертельны. Чтобы исправить дело, князь предполагал устроить торговую

часть в 30 верстах ниже по Днепру, учредить карантин, построить набережную и магазины, преобразовать суды и осушить соседние болота. Но высушка болот мне казалась невозможною: для этого

нужно истребить весь тростник, необходимый для топки и покрышки домов в этом краю, где на пространстве нескольких сот

верст не было

лесу"122.

|

Медаль, выбитая в честь Иосифа II, по случаю его приезда в Россию.

|

Из бесед Иосифа II и графа Сегюра видно, что они пришли к одному

заключению. Они не ожидали хороших результатов от административных мер кн.Потемкина в крае. "Я вижу, - говорил Иосиф II

гр.Сегюру, - что во всем этом более эффекта, нежели внутренней цели. Князь Потемкин деятелен, но он гораздо больше умеет

начинать, нежели довершать. Впрочем, так как здесь никаким образом не щадят ни денег, ни людей, то все может казаться

нетрудным. Мы в Германии и во Франции не смели бы предпринять того, что здесь делается. Владелец рабов приказывает,

рабы работают; им или вовсе не платят, или платят мало; их кормят плохо; они не жалуются, и я знаю, что в продолжение

трех лет в этих вновь приобретенных губерниях, вследствие утомления и вредного климата болотных мест, умерло около

50000 человек; никто не жаловался, никто не говорил об этом... Вы видите, что здесь ни во что не ставят жизнь и труды

человеческие; здесь строятся дороги, гавани, крепости, дворцы в болотах, разводятся леса в пустынях без платы рабочим, которые, не жалуясь, лишены всего, не имеют постели, часто

страдают от голода".

На это граф Сегюр со своей стороны отвечал Иосифу II: "Все здесь

начинается, ничто не оканчивается. Князь Потемкин часто оставляет то, что только им было начато; ни один проект

не составляется солидно, ни один не исполняется до конца. В Екатеринославе мы видели начало города, который

не будет обитаем, начало церкви, в которой никогда не будет службы; место, избранное для Екатеринослава, безводное;

Херсон окружен опасною болотистою атмосферою. Старались все украсить для императрицы. После отъезда ее все эти чудеса

исчезнут. Я знаю князя Потемкина; его пьеса сыграна, занавес упал; князь займется теперь другими задачами или в Польше,

или в Турции. Настоящая администрация, требующая постоянства, не согласуется с его характером".

Иосиф II кончил свою беседу с графом Сегюром, назвав все путешествие

Екатерины II

галлюцинацией123.

|

Медаль, выбитая в честь кн.Потемкина посля путешествия Екатерины II на Юг.

|

|

Медаль, вібитая в честь кн.Потемкина посля путешествия Екатерины II на Юг.

|

Но Екатерина или не замечала, или не хотела замечать всех недостатков

в деятельности князя Потемкина, замеченных Иосифом II и графом Сегюром.

Мая 14 дня Екатерина из Херсона ездила в имение графа А.А.Безбородко,

село Белозерку, где ей и всей свите дан был блестящий и роскошный

обед124.

После того Екатерина снова возвратилась в город Херсон и 17 числа того же месяца, переправившись с правого берега Днепра на левый, уехала в Крым.

|

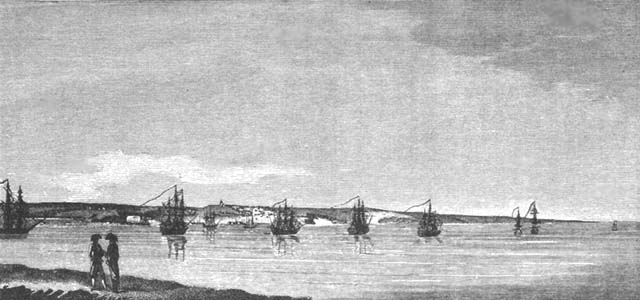

Черноморский флот в Севастопольской бухте.

|

Июня 1 числа императрица Екатерина II, возвратившись из Крыма, прибыла

в г. Берислав, где встретил ее правитель Екатеринославского наместничества генерал-майор И.М.Синельников.

Из Берислава Екатерина направилась уже другим шляхом, по западной окраине бывших запорожских вольностей, минуя

Екатеринослав, а именно: на Новую почту, Давыдов брод, Блакитную, Шестерню, Пономареву, Кривой Рог, Евстафиевку,

Анновку, Желтую, Курячу балку, Зыбкое, Онуфриевку и наконец прибыла в

Кременчуг125.

Из Кременчуга Екатерина направилась на Полтаву, Харьков, Белгород, Курск,

Орел, Тулу. Июня 28 была уже в Москве, а июля 11 в С.-Петербурге.

Правитель Екатеринославского наместничества И.М.Синельников, проводив

императрицу до конца своего наместничества, вновь возвратился к своим обязанностям, построению города Екатеринослава

и заселению Новороссии.

|

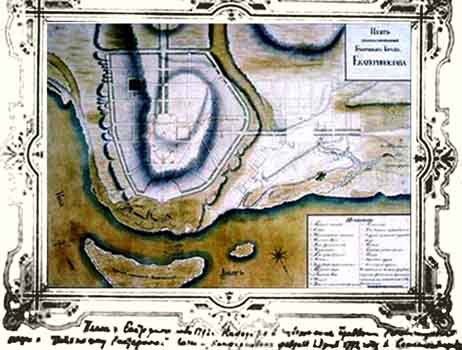

Проект планировки Екатеринослава с собственноручной резолюцией Екатерины II "Быть сему".

1790-1792 гг.

Арх.И.Старов

|

Однако недолго пришлось И.М.Синельникову на этот раз оставаться

при постройке Екатеринослава. Августа 21 числа того же года открылась вторая русско-турецкая война, и Синельников

вызван был в С.-Петербург по ордеру кн.Потемкина.

Отъезжая в столицу, И.М.Синельников поручил управление наместничеством

вице-губернатору Андрею Воинову и дал ему поручение: во-первых, заботиться о благосостоянии заведенных училищ;

во-вторых, сохранять училищные суммы 300000 рублей; в-третьих, отправлять к нему каждый месяц и каждую треть

о том ведомости.

Между тем начавшаяся русско-турецкая война чем далее, все более

и более разгоралась, а вместе с тем строительство в г.Екатеринославе все более и более сокращалось. Указом

от 20 октября 1787 года "по причине наставшей внезапной войны" повелено было определенных на строение "присудственных

мест на все губернии по 20000 руб. в каждую до будущаго повеления не

отпускать"126.

Однако, чтобы строительство г. Екатеринослава все же так или иначе

продолжалось, в 1788 году издан был указ присылать для работ из центральной России на юг всех колодников, приговоренных

к каторжным

работам127.

|

Светлейший князь Потемкин под Очаковом.

1788 г.

|

Тем временем И.М.Синельников из столицы вернулся в Екатеринослав

и снова приступил к исполнению своих обязанностей. Однако и на этот раз он оставался в Екатеринославе недолго:

кн.Потемкин снова вызвал его к себе, но уже не в столицу, а на театр военных действий, к турецкой крепости Очакову.

Но здесь, при осаде русскими Очакова, Синельников был тяжело ранен в ногу и после неудачной операции, за которой

следовало совсем отнятие у больного ноги, июля 29 дня 1788 года скончался, имея всего лишь 47 лет от

роду128.

На место скончавшегося И.М.Синельникова правителем Екатеринославского наместничества 24 сентября того же года назначен

был Василий Васильевич

Коховский129.

После отъезда кн.Потемкина на фронт и после смерти генерала Синельникова

работы по сооружению зданий в Екатеринославе сразу утратили свой темп. Так, для сооружения грандиозного собора в городе

в течение трех лет, то есть с 1787 по 1789 год, сделали только то, что вырыли рвы, забутили их крупным и мелким диким

камнем и залили известковым раствором. На этом и окончилось все сооружение.

Декабря 21 дня 1788 года, находясь при Очакове, кн.Потемкин предписывал

оттуда Екатеринославской казенной палате уплатить из губернских доходов, за счет строительной суммы, купцу Жеребцову

да крестьянину Аладову за поставку извести "на строение города" да двумстам каменщикам 20485 рублей по условию,

заключенному с ними покойным правителем Екатеринославского наместничества

И.М.Синельниковым130.

В следующем 1789 году января 21 дня кн.Потемкин также предписывал той же

Екатеринославской казенной палате уплатить еще из той же строительной суммы полковому есаулу козацкого войска Гутуеву

"за поставленный им в новый город Екатеринослав на строение церкви дикий цокульный камень следующее ему число денег

8093 р., как представил о том правитель Екатеринославского

наместничества"131.

Также медленно подвигалось

в новом городе Екатеринославе и сооружение здания для генерал-губернатора, так называемого теперь Потемкинского дворца.

Он строился также три года, то есть с 1787 по 1789 год. Но все же сооружение его так или иначе было доведено до конца,

тогда как сооружение "величайшего в мире христианского храма" можно только на плане лицезреть.

|

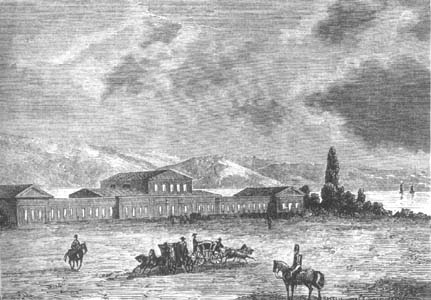

Потемкинский дворец

(вид в конце XVIII в.)

|

Место для генерал-губернаторского дворца выбрано было на берегу Днепра,

против Монастырского острова, где он стоит и теперь.

Место это принадлежало "абшитованому", то есть

отставному, есаулу запорожского войска Лазарю Остаповичу Глобе. Лазарь Глоба родился в местечке Ведмедовке Киевской

губернии Чигиринского уезда, откуда ушел в Запорожье и, не будучи женатым, уже в 1743 году поселился на правом берегу

Днепра, против Монастырского острова. Будучи страстным любителем садоводства, Глоба развел три сада:

на Монастырском острове, на самом берегу Днепра, против острова, и внизу при слободе Половице. Вместе с тем он же устроил

на Днепре четыре мельницы, поставленные - одни на камнях, другие на байдаках; кроме того, имел участок земли

для обзаведения на нем двенадцати крестьянских

дворов132.

|

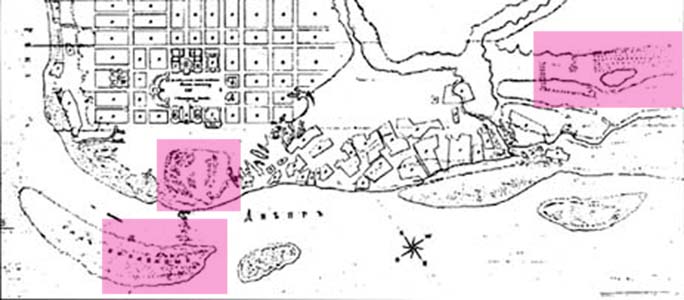

Сады Лазаря Глобы: первый (слева на острове; выделен цветом); второй (слева; выделен цветом)

и третий (справа; выделен цветом).

(с второго варианта проекта планировки Екатеринослава 1786 г.;арх.К.Геруа).

|

Своими садами Лазарь Глоба владел до тех пор, когда на месте слободы

Половицы начали строить город Екатеринослав. Князь Потемкин купил у Глобы все его сады, но за сколько, точно неизвестно.

Историк Новой Сечи А.А.Скальковский говорит, что будто бы сады приобретены в 1787 - 1789 годах за 3000

рублей133,

но такая сумма слишком велика для того времени. Архиепископ Гавриил говорит, что казенное ведомство заплатило Глобе

за проданное им место 500

рублей134.

После продажи своего "майна" Глоба спустился с горы вниз, где жил при слободе Половице в насаженном им же самим саду.

В 1793 году он скончался, прожив больше 100 лет, и там же был похоронен. Над ним поставлен был каменный столб вместо

памятника135.

|

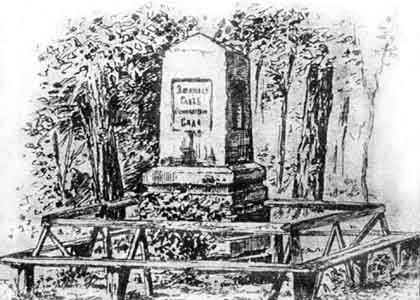

Могила Лазаря Глобы в Городском саду Екатеринослава

(вторая половина XIX в.).

|

Вместе с Глобой там же, на берегу Днепра, против Монастырского острова,

жили еще два товарища его - бывший есаул войска запорожского Игнатий Сидорович Каплун и Никита Леонтьевич Корж со своими

семьями. Они помещались все трое в одной хате, под одной крышей, в коей было два отделения, то есть "две избы". У Коржа,

кроме того, на речке Суре был зимовник и было скотоводство там, где село

Михайловка136.

Когда нагорное место было куплено, то все козаки-собственники "ушли оттуда по своим местам". Никита Леонтьевич Корж прожил

104 года, умер в 1835 году и был погребен в селе Сурско-Михайловке, в церковной

ограде137.

Устные повествования Коржа о жизни запорожских Козаков, о путешествии Екатерины II в полуденный край, о закладке собора

в Екатеринославе записаны со слов его и в свое время напечатаны местным архиепископом Гавриилом Розановым, которого Корж

часто посещал.

Итак, на освободившемся месте после ухода с него "абшитованых" Козаков,

то есть на правом берегу Днепра, против Монастырского острова, и приказано было светлейшим князем Потемкиным соорудить

генерал-губернаторский дворец.

"Дворец князя Потемкина,- говорит архиепископ Гавриил, - поставлен был

на самом веселом месте, лицом прямо к Днепру, против алтаря собора, от которого ко дворцу парк из деревьев

предположен".

Длиною здание со службами 55 саж., шириною по бокам 17 саж., всредине

20 саж. Низ из белого, гладкого, тесаного камня, средина и верх кирпичные, кровля тесовая.

|

Памятник казацкому есаулу Лазарю Глобе в парке, носящем его имя

(наши дни).

|

Историк Новой Сечи и Новороссийского края А.А.Скальковский добавляет

к словам Гавриила еще то, что дворец сооружен в венецианском вкусе и строился он три года -

1787 - 1789138.

Вокруг дворца приказано было насадить "аглинский сад". А чтобы тот сад был действительно "аглинский", для того выписан был

из Лондона прославленный садовод Гульд. Деревья для сада привозились из трех мест. Из польского имения самого князя

Потемкина Дубровны привезена была на барках по Днепру великая оранжерея с 29 садовниками. Из Молдавии доставлены были

большие фруктовые деревья и 12 фур виноградных лоз, при которых прибыло несколько человек болгар, искусных

виноградарей139.

Из казенного сада, который был в г. Кременчуге при наместническом дворце, правитель Екатеринославского наместничества

В.В.Коховский октября 2 дня 1789 года по ордеру "светлейшего" приказал городничему города

Градижска140

Адлерштралю перевезти лошадьми из Кременчуга в Екатеринослав казенный фруктовый сад, то есть все яблони, вишни, груши, грецкие орехи, виноградные лозы. Ведено было выкопать из земли, нагрузить на подводы и "без замедления" отправить в Екатеринослав.

Октября 4 дня того же 1789 года В.В.Коховский писал князю Потемкину

донесение: "Во исполнение повеления вашей светлости аглинский сад в городе Екатеринославе господином Гульдом

и отделывается и насаждается. Деревья из Кременчуцкого сада привезутся, о чем в покорности моей донести честь

имею"141.

Автор книги "Столетний юбилей Екатеринослава" К.Н.Корольков, описывая

дворец кн. Потемкина, говорит: "Вокруг дома находился обширный редкий сад, в котором было две оранжереи: одна ананасовая,

другая же состояла из лавровых, померанцевых, лимонных, апельсинных, гранатных, финиковых и других иностранных деревьев;

ветви некоторых деревьев простирались во все стороны на несколько десятков

аршин"142.

В настоящее время в нашем распоряжении имеется более подробный список

дерев, находившихся в оранжерее "аглинского" сада при дворце генерал-губернатора. В 1797 году "в казенной ранжерее",

которая имеет с теплицами 15 саж., всех дерев 507. Они таковы: лавры, померанцы обыкновенные, померанцы дикие, померанцы

аранские, апельсины, помаданы, лимоны, кателеры, фиги, миртусы, лаврусы, цынусы, розаны, гранаты, таксы, флюсы,

пан-сонисы, ананасы, жасмины, цересы, цыпрезусы, пуртулаки, персики, абрикосы. При этом некоторых деревьев по одному

экземпляру, а некоторых больше ста, как, например, диких померанцев 191

дерево"143.

Сколько было дерев, росших на открытых местах, и какие то были деревья,

неизвестно.

|

Сады Лазаря Глобы как основа старейших зеленых зон Екатеринослaва:

третий (слева; выделен цветом) - будущий Городской сад;

второй (справа; выделен цветом) - Потемкинский сад

и первый (справа - на острове; выделен цветом) - сад Прозоровского.

(с плана Екатеринослава 1793 г.;арх.Л.Игнатьев).

|

После кончины кн.Потемкина, когда возник вопрос о том, сколько после него

неоплаченных долгов, то между разными взыщиками уплаты денег английский садовод Гульд заявил, что ему по двум счетам

следует получить 19207 рублей и 73 копейки за семена и земледельческие инструменты, вывезенные им из Лондона, да за

лечение ноги, которая была сломана в бытность в Екатеринославском наместничестве, да еще за обещанную светлейшим князем

со ста душ деревню. На том же заявлении, сбоку, приписано контролем: "За инструменты и семена 4282 р. 22 к., за излечение

ноги 2425 р. 51 к., 12500 р. за обещанную деревню предоставляется вышнему

разсмотрению"144.

Строителем генерал-губернаторского дворца и всех Других больших казенных

зданий в новом городе Екатеринославе назначен был императрицею Екатериною архитектор М.Ф.Казаков, лучший из русских зодчих

конца XVIII столетия, показавший всю силу своего грандиозного таланта при сооружении здания сената. Казаков, по выражению

его биографа, рассказал славу Екатерининского царствования. Сперва он был командирован в г.Екатеринослав I,

основанный губернатором В.А.Чертковым при впадении речки Кильчени в речку Самару, "для исправления порученного дела".

Но там сильно заболел и принужден был вернуться в столицу. Теперь Казаков прибыл уже в новый Екатеринослав, заложенный

в здоровом месте, у правого берега Днепра, против Монастырского острова, для возведения в нем различных зданий.

|

Светлейший князь Г.А.Потемкин.

|

Но и на этот раз пребывание М.Ф.Казакова в Екатеринославе было

непродолжительно: началась русско-турецкая война, и он едва успел соорудить каменный одноэтажный дворец

для генерал-губернатора, как был отозван в столицу, и "все мечты его остались лишь в одном

начертании"145.

Ни императрица Екатерина, ни князь Потемкин никогда не видели

в Екатеринославе генерал-губернаторского дворца, потому что в 1787 году, когда закладывался новый город Екатеринослав

в присутствии Екатерины и князя Потемкина, дворца еще совсем не было.

В "Журнале путешествия императрицы

Екатерины II"146,

где всегда и все с точностью записывалось, куда выезжала или куда выходила царица, кого принимала и что

говорила на приеме, ни слова не говорится о том, чтобы она после 1787 года вновь предпринимала поездку

по Новороссийскому краю и вторично посетила город Екатеринослав. Нигде не говорится о том же и про

князя Потемкина. Все внимание было обращено в то время на вновь возгоревшуюся войну между Россией и Турцией,

во время которой фельдмаршал князь Потемкин оказался далеко не на высоте своего положения.

В "Журнале путешествия императрицы

Екатерины II"146,

где всегда и все с точностью записывалось, куда выезжала или куда выходила царица, кого принимала и что

говорила на приеме, ни слова не говорится о том, чтобы она после 1787 года вновь предпринимала поездку

по Новороссийскому краю и вторично посетила город Екатеринослав. Нигде не говорится о том же и про

князя Потемкина. Все внимание было обращено в то время на вновь возгоревшуюся войну между Россией и Турцией,

во время которой фельдмаршал князь Потемкин оказался далеко не на высоте своего положения.

Чем больше разгоралась русско-турецкая война, тем больше сокращалось

строительство в Новороссийском крае, в частности в г.Екатеринославе. Князь Потемкин, находясь на фронте, время от

времени посылал из ставки разные приказы на имя правителя Екатеринославского наместничества Василия Васильевича

Коховского. Со своей стороны Коховский отправлял рапорты "светлейшему" о разных делах и событиях в крае.

В 1791 году В.В.Коховский между прочим доносил князю Потемкину

о некотором затруднении, возникшем в г.Новомосковске при выборах членов в состав городского магистрата; это касалось

также и городского магистрата в г.Екатеринославе. В чем состояло затруднение, видно из ответа Потемкина Коховскому:

"Ваше превосходительство рапортом представляете мне, что по случаю отделения на козацкую службу мещан, а купцов

за переходом в город Екатеринослав, в Новомосковске остаются одни отлучные, составляющие самое малое число, а потому,

при учиненных на трехлетнее служение выборах, потребных в Новомосковский городовой магистрат судей избрать было не

из кого. Напротив того в Екатеринославе хотя и числится по книгам 280 душ граждан к составлению магистрата, советного

и сиротского судов, но на открытие повеления не имеется, то в такоем случае господин вице-губернатор

Тибекин предписал екатеринославскому магистрату перевести городовой магистрат из Новомосковска в Екатеринослав, именуя

его, до особого от начальства разрешения, новомосковским же и наполнить оный положенными по штату чинами из граждан

екатеринославских. Ваше превосходительство, находя и с своей стороны, по изъясненным обстоятельствам, лучшею выгодою

как для производства дел, так равно и для граждан магистрату подсудимых, помянутый городской магистрат, приведенный

из Новомосковска в Екатеринослав, навсегда с наименованием оного екатеринославским испрашиваете на то моего повеления.

Я, будучи с мнением вашим согласен, утверждаю оное и для того предписываю от ныне новомосковский городовый магистрат

именовать екатеринославским. Яссы, сентября 10

дня"147.

Это последнее было распоряжение кн.Потемкина, касавшееся города

Екатеринослава.

|

Смерть кн.Потемкина.

|

Находясь все в той же столице Молдавии Яссах, кн.Потемкин вел долго

переговоры с турецким послом о мире между Россией и Турцией. Уже несколько дней перед тем он чувствовал недомогание.

Октября 5 дня 1791 года он покинул город Яссы и направился в город Николаев. Но проехав всего лишь 40 верст от Ясс,

почувствовал себя очень плохо и принужден был остановиться среди безлюдной и дикой степи. Его вынули из коляски

и положили на траве. Два врача, находившиеся при нем, бросились к нему с разными медикаментами. Но медикаменты

не спасли больного, и он неожиданно для всех скончался на месте.

Весть о внезапной и непредвиденной кончине всесильного и своенравного

фаворита царицы зловеще пронеслась по всему краю. Все сразу почувствовали, что смерть есть начало конца всех широких

и грандиозных его замыслов в крае.

|

Князь Потемкин на смертном одре.

С гравюры Скородумова.

|

И в самом деле. Скоро императрица Екатерина II повелела правителю

Екатеринославского наместничества В.В.Коховскому прислать ей в столицу план города Екатеринослава, а вместе с планом

представить подробные сведения о числе всех казенных и частных сооружений в городе и в них жителей всякого

состояния148.

План, рассмотренный и переделанный заново, возвращен был назад. Средств для сооружения новых зданий не было пока

указано.

Что же произошло в это время в столице? Еще при жизни князя Потемкина

Екатерина приблизила к себе молодого, очень красивого, но не блещущего никакими талантами поручика конной гвардии

Платона Александровича Зубова. Из поручиков он быстро был произведен в высшие. военные чины, возведен в графское,

потом княжеское достоинство, наделен громадными поместьями с десятками тысяч крепостных людей. После смерти князя

Потемкина он сразу назначен был генерал-фельдцейхмейстером, Новороссийским генерал-губернатором и начальником

черноморского края.

Чем же ознаменовалось управление графа П.А.Зубова Новороссийским краем?

Прежде всего нужно сказать то, что граф Зубов управлял

Новороссийским краем, никогда не выезжая на юг из столицы. Очевидно, он был нужен больше для самой царицы, нежели

для Края. Затем Зубов, как человек недалекого ума, мало сведущий, бездеятельный, никогда не видавший края,

не мог внести в управление ничего нового, самобытного.

Первое, чем приветствовал Новороссийский край графа Зубова, это был

голод в 1794 году, названный официально "недостатком пропитания населения". О том сообщил графу Зубову новый

правитель Екатеринославского наместничества генерал-майор И.И.Хорват. Со своей стороны граф Зубов доложил императрице

Екатерине, после чего уже он сам от себя послал Екатеринославской казенной палате "предложение".

"На представление мое об оказавшемся в Екатеринославской губернии

недостатке в пропитании, от бывшего тамо повсеместного неурожая, и на мое же представление о способах, коими

я предполагал отвратить сей недостаток, ко мне последовал в 19 день месяца декабря именной высочайший

ея императорского величества указ, копию с коего при сем посылаю Екатеринославской казенной палате.

Мне позволено употребить денежную сумму из доходов Екатеринославской губернии и Таврической области,

сколько необходимо потребуется, как на закупку хлеба, так и на перевозку провианта в разные места, коих жители

сами доставить оного себе будучи не в состоянии. То и имеет палата, на сказанное употребление, по получении сего,

из доходов своих, отпустить 50 000 рублей к правителю Екатеринославской губернии господину генералу-майору и кавалеру

Хорвату, коему поручено от меня по сему указу исполнение, а когда оные деньги отпущены будут, меня уведомить.

Граф Платон Зубов. В Санкт-Петербурге декабря 21 дня 1794

года"149.

В "Ведомости о произведенных Екатеринославскою казенною палатою расходах

сверх росписаний в 1794,1795, 1796 годах" написано: "На закупку и доставку в подлежащие места хлеба к продовольствию

обитателей Екатеринославской губернии по случаю бывшего в 1794 году в -тамошнем краю неурожая, выдано было 27155 р.

85 3/4 коп."150

Нужно думать, что эта денежная сумма выдана была как добавление

("сверх росписи") к выданной раньше сумме 50000.

В том же 1794 году граф Зубов с высочайшего соизволения писал

Екатеринославской казенной палате новое "предложение" - отпустить 45055 руб. на сооружение в городе Екатеринославе

малой каменной церкви и 1075 руб. на содержание Екатеринославской

верфи151.

Город Екатеринослав, основанный в 1787 году, после того

в течение семи лет был, можно сказать, недоступен ни для пешего, ни для конного, ни с той, ни с другой стороны, вследствие

того, что не имел моста через р.Днепр. Только в 1794 году сентября 30 дня дан был высочайший на имя графа Зубова указ

"О переведении из Кременчуга и устроении в Екатеринославе моста". Со своей стороны граф Зубов послал от себя приказ

о том же правителю губернии генерал-майору Хорвату. Для принятия того моста посланы были в Кременчуг от Екатеринославской

казенной палаты советник и архитектор. По оценке этих лиц, за мостовые припасы, яко то: пленицы, якори, канат, порьмы,

дыбы и разные инструменты - 17020 руб. 47 1/2 коп. Да кроме того, за приготовляемые к оному мосту новые материалы -

7575 руб. да за препровождение того моста перевозных судов и всех к оному принадлежностей - 3280

руб.152

|

Граф П.А.Зубов.

|

Граф П.А.Зубов, по-прежнему сидя в столице и никогда не выезжая из нея,

не имея никакого представления о крае, которым он управлял как генерал-губернатор, составил доклад и подал его Екатерине -

ввиду удобства управления обширным Новороссийским краем основать новую губернию и назвать ее Вознесенскою

с губернским городом Вознесенском.

Доклад был принят вполне благосклонно, и на него последовал высочайший

указ. "Генерал-фельдцейхмейстеру, Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому генерал-губернатору графу Зубову

в 27 день генваря 1795 года в Санктпетербурге. Разсмотрев поданный от вас в 18 день генваря сего года доклад со всеми

приложениями и быв согласны..., возлагаем на вас воздвигнуть и устроить губернский город сего наместничества вдоль

реки Буга, в окружностях местечка Соколов, под именем Вознесенска, где повелеваем заложить и воздвигнуть соборный храм,

во славу имени вознесения Господня, именуя и губернию

Вознесенскою"153.

Как раньше на князя Потемкина, так после него на графа Зубова Екатерина в своем

ослеплении возлагала большие надежды на то, что новую Вознесенскую губернию и весь Новороссийский край он поднимет

на уровень самого высокого благоустройства.

Город предполагалось построить в очень больших размерах. В нем должны

быть дома - для генерал-губернатора, губернатора, архиерея, также училища, казармы и другие, а прежде всего храм

вознесения Господня. Главным начальником всех строений назначен был правитель Екатеринославской губернии генерал-майор

Иосиф Иванович Хорват, архитектор инженер-полковник де Волан и при нем офицер Андрей

Шостак154.

На производство требовалась, по представлению графа Зубова, сумма денег

3000000 рублей, и Екатерина

утвердила155.

Но откуда же добыть такую большую сумму денег?

"Что касается сумм, потребных на устройство всех частей сей новой

губернии, - писала сама Екатерина, - на строение губернского города, в нем соборной церкви, присудственных мест,

заведения внутренних пристаней, магазинов и лавок для обозрения и распространения торгов и промыслов, также

во всех городах присудственных мест и уездных кладовых, а равно карантинных, таможенных и других, то разсудили

мы повелеть нашему фельдцейхмейстеру и Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому генерал-губернатору графу

Зубову употреблять на все сие остатки доходов порученных ему губерний в течение 10 лет, сколько за удовлетворением

положенных по штатам и прочим нужным по губерниям тем расходам собраться может, предоставляя все те доходы

единственному его распоряжению, и предписав в начале каждого года представить на утверждение наше предполагаемое

им расписание сумм на тот текущий год,

а при окончании подавать нам обстоятельные отчеты о употреблении оных и о успехах оными

произведенных"156.

Первым губернатором Вознесенским был назначен князь Петр Оболенский.

Ввиду отсутствия генерал-губернатора всего края П.А.Зубова первоприсутствующим всех правительственных учреждений

трех губерний и начальником козачьих войск считался генерал-майор

Хорват157.

Сумму денег на расходы по поводу торжества открытия новой губернии

назначила сама Екатерина из доходов Екатеринославской губернии. На посылку ко двору курьеров и на отправку нарочных

для открытия уездов - 5000 руб. Правителю Екатеринославского наместничества генерал-майору Хорвату на его собственные

расходы - 6000 руб. Всего 11000 руб. Митрополиту Екатеринославскому и Херсоно-Таврическому, имевшему присутствовать

при открытии губернии - 1000 руб. На уборы присутственных мест Вознесенской губернии - 5000

руб.158.

Стихийные бедствия, то есть повсеместный неурожай, а за ним и голод, поразившие край в 1794 году, давали себя знать

и в начале 1795 года. В минувшем 1794 году декабря 21 дня выдано было из Екатеринославской казенной палаты

на продовольствие населению 50000 рублей, но, видимо,¬такая сумма денег оказалась недостаточна,

а потому в наступившем 1795 году февраля 17 дня по "предложению" из столицы генерал-губернатора графа Зубова на руки

правителя наместничества генерал-майора Хорвата выдана была из той же казенной палаты сумма денег 100000

руб.159

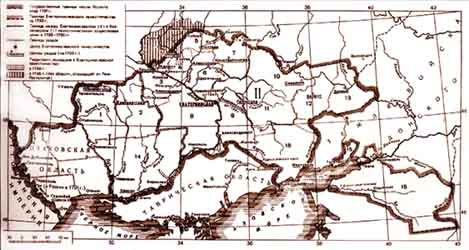

|

Екатеринославское наместничество.

(1790-е гг.).

|

Что сделал в это время генерал-губернатор граф Зубов собственно

для города Екатеринослава, это видно из "Ведомости о произведенных Екатеринославскою казенною палатою расходах сверх

росписаний в 1794, 1795, 1796 годах".

По представленному счету от генерал-губернатора графа

Зубова и по предложению генерал-прокурора графа Самойлова, марта 1 дня 1794 года была переведена суконная фабрика

из Могилевской в Екатеринославскую губернию. На устроение той фабрики и "снабдение" шелково-чулочной - 101171 руб.

При екатеринославских фабриках построен был дом для директора со всеми

к нему службами; куплено место, лежащее между городским форпостом и фабриками, с фруктовыми деревьями,

для шелково-чулочного сада. Всего заплачено 11814 руб. 25 к. Сверх того куплено другое место для шелково-чулочного сада.

Заплачено 3000 руб. За купчую - 165 руб. 22 коп. Кроме того, на построение двух связей при суконной фабрике

для шелково-чулочной фабрики. Заплачено всего 13054 руб. 70

коп.160

К той "Ведомости" приписано еще "примечание": "На переведение означенной

фабрики и устроение оной, равно и шелково-чулочной и накопление капиталами оных отпущено в разные времена по именным

указам: от 8 мая 1792 г. бывшему вице-губернатору Тибекину из заемного банка 200000 р., 30 мая 1793 г. бывшему

губернатору Коховскому из Екатеринославской казенной палаты 50000 р., 1 марта 1794 г. из заемного банка бывшему

генерал-губернатору князю Зубову 64386 р. 78 2/3 коп. На перевоз из Могилева суконной фабрики 30000 руб...

Из Екатеринославской казенной палаты в капитал чулочной фабрики в училище внутреннего суконной фабрики производства

остальных, всего 101171 - 151171

руб."161

В 1795 году октября 2 дня по высочайшему рескрипту выдано было

из казенной палаты генерал-губернатором князем П.А.Зубовым из числа назначенных на 1796 год 200 000 рублей -

на покупку дров для топления казенных домов, на строение церкви для кладбища, на перевозку в Екатеринослав

деревянной церкви из упраздненного Сокольского монастыря и на жалованье чинам экспедиции строения городов - 15388

руб.162

|

Медаль,

выбитая в честь

путешествия Екатерины II

на Юг.

|

Какие "доклады" преподнес бы в дальнейшем князь П.А.Зубов царице Екатерине

и насколько те "доклады" были бы полезны и необходимы для края, неизвестно, потому что наступивший 1796 год положил

конец всем его планам и предприятиям: в этом году 6 ноября внезапно скончалась императрица Екатерина II.

"Плачьте, кремнистые берега Борисфена, рыдайте, быстротекущие воды Буга!

Сердобольная мать, преимущественно о вас попечение имевшая, переселилась от временной жизни в вечную!"- воскликнул

екатеринославский архиепископ

Амвросий163.

|

|

|