|

X

|

Молебен в честь открытия Выставки 1910 г. в Городском саду.

|

А время шло вперед, и жизнь

вымогала свое. Екатеринославское губернское земство пришло к мысли сделать очень большое дело: устроить в 1910 году

в городе Екатеринославе Южнорусскую областную сельскохозяйственную, промышленную и кустарную выставку.

Для большей поучительности и целостности отделов выставки допустить также и внерайонные экспонаты, а также пригласить

на "мирное состязание" и иностранные экспонаты. В район входили губернии: Екатеринославская, Таврическая, Херсонская,

Полтавская, Харьковская, области Войска Донского и Кубанская. Такая территория в квадратных верстах имела 489681

с населением 20818000 человек. По площади такой выставочный район равнялся приблизительно Германии, составляя

по населению одну треть народонаселения последней.

|

Южнорусская областная промышленно-сельскохозяйственная выставка 1910 г:

главный вход

(Екатеринослав; 1910 г.).

|

В этнографическом отношении район представлял из себя весьма пеструю

картину. Преобладающим элементом были украинцы, великороссы и козаки. Среди них, однако, густо вкраплены были татары,

греки, болгары и немцы-колонисты; в городах черты оседлости сильно представлен был еврейский элемент; много также

было представителей других национальностей: поляков, немцев, французов, бельгийцев и

других283.

На выставке были представлены отделы - полеводства, стоящего на высокой

степени культуры, также сильно развитого животноводства, далее огородничества, плодоводства, виноделия. Для переработки

продуктов сельского хозяйства тут же представлены были свеклосахарный, винокуренный, маслобойный заводы, мукомольные

мельницы.

|

Екатеринославская выставка 1910 г.:

павильон "Эмиль Вюрглер и К" в виде вентиля.

|

Из ископаемых богатств юга России на первом плане представлены были

каменный уголь и железная руда; далее шли: антрацит, марганцевая руда, каменная соль, ртуть, каолин, аспид, гранит,

малахит. Тут же указано было, что по добыче каменного угля и по выплавке чугуна на долю юга России приходилось свыше

70% всей добычи и всей выплавки в

России284.

В соответствии с развитием сельского хозяйства и промышленности

для удовлетворения их нужд в машинах за последнее тридцатилетие возникло на юге России много машиностроительных

и механических заводов. Особенно многочисленны заводы по сельскохозяйственному машиностроению; сельскохозяйственными

машинами и орудиями снабжался не только юг России, но и другие области России, даже далекая

Сибирь285.

Остальные отрасли промышленности и кустарных промыслов богато были

представлены на выставке в специальном отделе; они дополняли промышленность и сельское хозяйство юга России.

Сильное развитие торговли в обширном районе выставки обусловливалось,

с одной стороны, высоким положением сельского хозяйства и промышленности, с другой стороны, наличием удобных железных

и водных путей сообщения и хорошо оборудованных портов, каковы: Одесса, Николаев, Мариуполь,

Ростов-на-Дону286.

Выставка также показала, что самый город Екатеринослав начал быстро

расти лишь в 80-х годах XIX столетия благодаря возникновению и развитию горной промышленности на юге России

и проведению железной дороги. Ко времени открытия выставки он уже представлял из себя крупный центр промышленной,

орговой и культурной жизни в крае с населением около 200 тысяч человек

жителей287.

|

Дом купца Хренникова до 1917 г.

|

|

Дом купца Хренникова - ныне гостиница "Украина".

|

Открытая в 1910 году июля 1 дня выставка была закрыта в том же году

октября 10 дня.

|

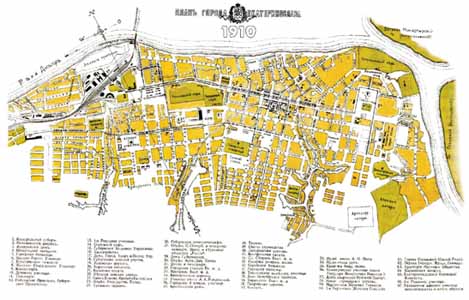

План Екатеринослава.

1910 г.

|

Уже несколько раз

и дирекция Екатеринославского высшего горного училища и губернское земство обращались с ходатайством к правительству

о преобразовании высшего горного училища в Горный институт с правами, присвоенными ему, как и всем другим высшим

учебным заведениям Российской империи. Прямым побуждением такого преобразования было - привлечь возможно большее

количество учащихся и самих профессоров с более высокой ученой квалификацией. Еще в 1896 году 21 февраля

Екатеринославская городская управа внесла в думу доклад об учреждении в г.Екатеринославе Горного института.

Со стороны города предложено было предоставить в распоряжение правительства на это дело 200 тысяч рублей

с уплатой в течение 4 лет по 50 тысяч и землю в количестве, какое потребуется под здания института. Кроме того,

предполагалось, что на устройство Горного института поступит пожертвований от горнозаводчиков и других частных лиц

не менее 300-400 тысяч рублей. При таких условиях представители общественного управления рассчитывали на удовлетворение

ходатайства со стороны правительства. Для подробной разработки вопроса об открытии Горного института была избрана особая

комиссия288.

|

Горная академия

[бывший Днепропетровский горный институт имени Артема].

|

В местном ежегоднике "Приднепровье" за 1912 год стоит еще

"Высшее горное училище", но в таком же ежегоднике за 1913 год уже поставлено "Екатеринославский Горный институт".

Ректор института - профессор геологии Н.О.Лебедев, декан профессор Я.И.Грдини. Далее следуют профессора, штатные

преподаватели, нештатные преподаватели, штатные ассистенты, ассистенты по найму, лаборанты, библиотекарь,

делопроизводитель, смотритель здания, врач.

В том же 1913 году среди небольшой группы профессоров и ассистентов

Горного института возникла мысль о создании в Екатеринославе высших женских курсов. Под председательством ректора

Горного института Н.О.Лебедева были проведены первые организационные работы, и для выработки устава и учебных планов

были привлечены общественные деятели, врачи, преподаватели разных учебных заведений. 28 мая 1913 года учебные планы

и устав курсов уже направлены были на утверждение попечителю учебного округа. Но это ходатайство встретило отпор

на почве процентной нормы... В 1914 году вспыхнула империалистическая война, и вопрос об открытии курсов возобновился

уже в более благоприятных условиях при министре графе Игнатьеве. В июле месяце 1916 года высшие женские курсы были

разрешены на общих основаниях для частных курсов по закону от 4 июня 1914 года. Хотя до начала учебного года оставалось

мало времени, но были приложены все старания для открытия курсов той же осенью.

Курсы были открыты пока с двумя факультетами: медицинским и физико-математическим.

Наплыв желающих поступить на курсы

был огромный. На медицинский факультет было принято 600 слушательниц, а на физико-математический - 200. С 1917 года

был открыт прием на курсы и для мужчин. Отсюда уже был только один шаг и до открытия в

Екатеринославе университета.

Император Николай ІІ.

|

Настал 1918 год, чрезвычайный во всей России год: в июле месяце этого

года не стало в живых последнего царя из дома Романовых Николая II, до того времени монарха никем и ничем неограниченного,

монарха "божиею милостию". Изменился вековой политический строй всего государства; власть перешла к самому народу,

и для каждого гражданина открылось широкое поле деятельности на всех поприщах.

В городе Екатеринославе также занялась заря новой жизни. В 1918 году

в нем был открыт Университет полностью с четырьмя факультетами: историко-филологическим, юридическим, медицинским

и математическим. В него вошли Высшие женские курсы и весь местный Учительский институт.

Для формирования университета, по мысли местных общественных деятелей,

был приглашен в Екатеринослав ректор Московского университета М.К.Любавский. Самым горячим ревнителем открытия

университета был местный присяжный поверенный Н.Ю.Ворожейкин, широко образованный, весьма популярный и уважаемый

в городе человек.

Выработан был устав Екатеринославского университета. Для утверждения

того устава Министерством народного просвещения был командирован в 1918 году Городской Думой профессор Горного Института

Л.Л.Иванов. Профессор вполне успешно исполнил возложенное на него поручение, за что Городская Дума выразила ему

благодарность такими словами: "Екатеринославская Городская Дума в очередном ея собрании 31 июля сего года,

заслушав доклад по вопросу об утверждении устава Екатеринославского университета и приняв во внимание успешное

исполнение вами поручения Думы в личном ходатайстве по этому вопросу пред Министерством Народного Просвещения,

постановила: выразить вам за это благодарность Думы, о чем и имею честь уведомить вас. Городской голова И.Эзау,

городской секретарь Набиркин. Августа 14 дня 1918 г.".

Первым ректором Екатеринославского университета был профессор Н.О.Лебедев.

|

Г.И.Петровский,

советский государственный и партийный деятель.

|

Открытый в 1918 году Екатеринославский университет, однако,

просуществовал всего лишь до 1920 года. В этом году он был закрыт и вместо него были организованы Высший институт

народного образования (ВИНО или ИНО) и Медицинская академия, переименованная в 1921 году в Медицинский институт.

Ректором института был профессор Московского университета В.П.Карпов. Уже в том же 1921 году институт впервые выпустил

245 человек врачей. В настоящее время он является самым крупным в городе высшим учебным заведением. Число студентов

в нем к 1 января 1937 года было 2467 человек, не считая рабфаков, где число учащихся достигло цифры 1247 человек.

Ректором института ныне состоит профессор анатомии М.М.Тростакецкий, заступающим его по ученой части профессор

Ю.А.Петровский. Ученых работ институт выпустил около 180.

Тем временем в 1926 году не стало города Екатеринослава, а стал город

Днепропетровск, названный по имени Г.И.Петровского, председателя Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета,

бывшего рабочим в Брянском заводе. Имя царицы Екатерины было ненавистно для простого русского народа, как царицы панской,

отдавшей миллионы людей панам в крепостное рабство. В народных украинских песнях она называлась и теперь называется

"суча" или "вража мати".

В 1933 году также не стало и института народного образования (ИНО),

а снова стал университет, только уже с другими факультетами: математическим, химическим, биологическим и геологическим.

Первым ректором этого второго в нашем городе университета был Куис, за ним скоро последовал Комаровский, за Комаровским -

Морозов, а Морозова сменил И.Н.Ефимов. Проректором состоит профессор В.М.Архангельский.

В обновленном городе Днепропетровске жизнь забила живым и могучим ключом.

Строились новые, громадных размеров, дома, мостились прекрасные мостовые, насаждались новые парки, омолаживались старые,

запущенные сады, асфальтировались базарные площади, гудронировались дороги, возникали десятки общеобразовательных школ

и всяких техникумов, каковы, например: транспортный, электросварочный, коксохимический и другие.

Вырастали, точно из земли, институты: металлургический, транспортный,

строительный, сельскохозяйственный, фармацевтический, химико-технологический, физической химии, научно-исследовательский

кукурузного хозяйства, научно-исследовательский кожевенной промышленности, научно-исследовательский металлической

промышленности.

|

Мерефо-Херсонский железнодорожный мост.

|

Кроме всего того, реконструировались старые заводы, расширилась

водопроводная сеть, проведена новая трамвайная линия от города на Амур, для чего был расширен старый железнодорожный мост;

продлены были трамвайные линии до поселка Фрунзе и до транспортного института, сооружен новый через Днепр железнодорожный

Мерефо-Херсонской железной дороги мост.

|

Дворец культуры металлургов имени Ильича.

|

До всего того устроены больницы при заводе имени Г.И.Петровского, бывшем

Брянском заводе, и железнодорожная поликлиника, а также дворец профилактики и дворец культуры.

Так растет наш город Днепропетровск не по дням, а по часам, бежит вперед

американским темпом. Будущее его рисуется в живом воображении не только великим, а поистине грандиозным. Пройдет немного

времени и с ним сольются всё 20 селений, находящихся на правом берегу Днепра, каковы: Каменно-Потоцкое, Плахтиивка,

Дериивка, Куцеволовка, Мишурин Рог, Калужино, Днепрово-Каменка, Бородаевка, Глинское, Пушкаровка, Шошиновка, Аулы,

Романково,

Камянское289,

Тритузное, Карнауховка, Таромское, Сухачевка, Диевка, Новый

Кодак290.

С ним же, несомненно, сольются и селения Лоцманская Каменка и Старый Кодак, находящиеся ниже Днепропетровска, на том же

правом берегу Днепра.

|

В.В.Наконечный.

Памятник академику Д.И.Яворницкому.

|

Из всего того образуется один стоверстный, многолюдный, богатый,

блестящий город, своего рода славный украинский Манчестер. Индустриализация, техника, экономика, культура духовная,

культура материальная - все в нем закипит.

Днепровские пороги, которые всегда были большим препятствием для судов,

шедших по Днепру, теперь совсем не страшны, потому что все они покрыты водой после сооружения грандиозной плотины

на Кичкасе, ниже всех порогов Днепра, издававших грозный рев не сотни тысяч, а миллионы лет.

Шесть царей, начиная с Екатерины II,

боролись с порогами Днепра, чтобы сокрушить их и сделать реку свободной от камней для вольного плавания по ней судов.

Пороги были неодолимы для царей. Но что было неодолимо для царской власти, то оказалось вполне одолимо для советской.

Теперь Днепр, имеющий ниже порогов шлюзы, поднявшие воду в Днепре

на большую высоту, представляет собой свободный и беспрепятственный путь в Днепрово-Бугский лиман, из лимана

в Черное море, прямо морем в Царьград, влево к берегам Анатолии, вправо к устью Дуная. По глубокому, свободному

и мощному Днепру уже снуют везде быстроходные пароходы, легкие катера, тяжелые паровые грузовики. Они отвозят богатства

и произведения нашего края в чужие края, а взамен того привозят богатства и произведения чужих краев в наш вольный,

веселый и счастливый край. И забьет в нашем городе жизнь неисчислимым множеством ключей; закипит работа миллионов людей;

из него польются широкими потоками богатейшие произведения промышленности; заблестит яркими лучами живопись, народятся

мировые ученые, явятся славные, одаренные богатыми дарами поэты.

|

Панорама города

|

1937 г.

|

|

|