Большинство

археологических материалов поступило в музей из многочисленных раскопок древних

стоянок, поселений, городищ, курганов и могильников, которые исследовались

Д.И.Яворницким, А.В.Добровольским, А.В.Бодянским и другими археологами,

работавшими в музее. Многие находки, выставленные в экспозиции, обнаружены

археологическими экспедициями музея в последние годы. На основании этих

материалов в экспозиции с достаточной полнотой воссоздан первоначальный этап

истории развития человеческого общества, которая, как известно, насчитывает

свыше 2,5 миллиона лет.

Жизнь древнего

человека была теснейшим образом связана с природой. Люди вели бродячий образ

жизни, занимались собирательством и охотой. Древнейшие орудия труда - ручные

рубила эпохи

раннего палеолита, найденные на территории Франции, -

представлены в экспозиции. А примитивные отщепы от каменных глыб использовались

для выкапывания съедобных кореньев и обработки дерева, как охотничье оружие.

Общая панорама зала.

|

Древнейшие стоянки

человека, исследованные на Днепропетровщине, возникли около 100 тысяч лет

назад. В это время на территории Европы наступило похолодание: с севера

двигались ледники, изменился растительный и животный мир. Приспосабливаясь к

новым условиям жизни, люди научились применять огонь и добывать его трением,

использовать для защиты от холода пещеры и навесы, изготавливать одежду. К

этому периоду относятся стоянки у сел Старые Кайдаки и Романково, где были

найдены представленные в музее кремневые орудия труда древнего человека

(остроконечники, скребла, отщепы) и кости животных, на которых охотились

первобытные люди: черепа шерстистого носорога и бизона, кости и огромный бивень

мамонта, найденный в устье реки Самары. Рядом - слайды и макеты, воссоздающие

отдельные эпизоды из жизни человека того времени.

|

В первом зале музея.

|

В эпоху

позднего

палеолита (38-10 тысяч лет тому назад) окончательно сформировались

современный физический тип человека-кроманьонца и первый родоплеменной строй -

матриархат, возникают древнейшие религиозные верования. В экспозиции - орудия

труда кроманьонца, найденные на стоянках в Дубовой и Кайстровой балках на

Днепре. Легко отметить более разнообразный набор этих орудий: не только

остроконечники и отщепы, но и ножевидные пластины, скребки, проколки, сделанные

из кремня. Здесь же - костяные гарпуны, проколки, выпрямители древков,

свидетельствующие о развитии рыболовства. Более многочисленными становятся

стоянки этого периода в Надпорожье, о чем говорит карта-схема.

В это же время

появляются первые пещерные рисунки человека, изображающие мамонтов, лошадей и

других животных. Нередки изображения и сцен охоты, культовые фигурки животных,

что свидетельствует о развитии религиозных верований: тотемизма, магии и

анимизма. В экспозиции вы увидите муляжи тотемного дерева и женских статуэток

из Воронежа и Виллендорфа (Австрия), слайды с изображением магических обрядов.

|

|

|

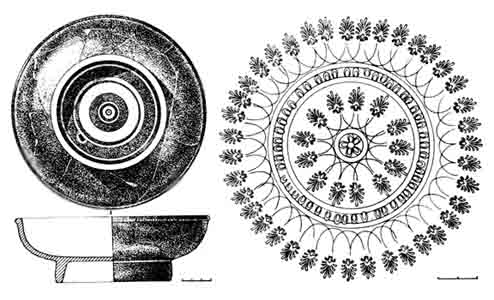

Керамика и украшения майкопской культуры.

ІІІ тыс.до н.э.

|

|

|

Около 10 тысяч лет

тому назад ледники отступили, климат вновь смягчился, что привело к появлению

по берегам рек в плавнях множества дичи, а в реках - рыбы. Этот археологический

период носит название

мезолита, или среднего каменного века. Люди эпохи

мезолита расселяются на песчаных отмелях, ведущее место в их хозяйстве занимают

рыболовство и охота на мелкую дичь. К этому времени относится изобретение лука

и стрел. В экспозиции - микролитические кремневые орудия эпохи мезолита:

наконечники стрел, скребки, ножевидные пластины, сложные костяные орудия с

кремневыми вкладышами.

|

Чаша.

|

Длительное

проживание людей мезолита на одном месте привело к появлению крупных родовых

могильников. Вырезка "скорченного" погребения из могильника у села

Васильевки Синельниковского района свидетельствует о зарождении культа предков,

веры в "душу" и злой "дух" умершего, которого для

безопасности соплеменники хоронили связанным. Скульптурный портрет человека,

выполненный по черепу из этого погребения, дает представление о внешнем виде

древнего обитателя днепровского Надпорожья.

Наибольшего расцвета

матриархальный родовой строй достигает в эпоху

неолита - нового

каменного века (VI-IV тысячелетия до н.э.). В этот период возникают новые

экономические отношения: человек переходит от присваивающих форм хозяйства к

производящим, зарождаются земледелие, скотоводство и ремесло, появляются новые

способы обработки камня (шлифование, полирование, сверление) и первая глиняная

посуда, человек начинает изготовлять первые средства передвижения - лодки.

|

Глиняная литейная форма и кузнечный инструмент, найденные в погребении на о.Самарский в пределах ж./м. "Приднепровск"

ІІІ тыс.до н.э.

|

Наличие богатых рыбой

водоемов и дичи в плавнях создавало условия для более длительного проживания. В

экспозиции - комплексы находок, обнаруженных при раскопках стоянок на Днепре и

Игренском полуострове. Это клад кремневых топоров и заготовок, проколки,

дротики, сверла, шлифованные топоры и долота, глиняные сосуды с острым дном,

каменные сосуды, дисковидные каменные мотыги, часть скалы с Лоханского порога

со следами шлифования камня. Экспонируются глиняный плоскодонный горшок и

подвески из зубов оленя, найденные в неолитическом могильнике у села

Никольского Солонянского района. Макет поселения рыболовов на Сурском острове

Днепра создан по материалам раскопок В.Н.Даниленко. В витрине размещена часть

находок с этого поселения, в центре зала - долбленый челн эпохи неолита, найденный

на реке Орели у села Царичанки, и каменный кабан - тотем охотоводческих племен.

|

Керносовский "идол".

|

Эпоха меди-бронзы

(III - начало I тысячелетия до н.э.) характеризуется сменой матриархального родового строя

патриархальным. В это время возникает парная семья. Кроме того, развитие

скотоводства и земледелия, появление металлических орудий и оружия, а затем

металлообработки и металлургии – всё это привело к выделению ремесла, усилению

межплеменных связей, выдвижению родоплеменной знати и служителей культа -

шаманов.

Среди экспонируемых

антропоморфных стел - изображений служителей культа - особый

интерес

представляет Керносовский "идол", найденный в 1973 году у села

Керносовки Новомосковского района. Это изображение жреца-шамана - посредника

между людьми и богом, о чем свидетельствуют многочисленные знаки и рисунки на

его гранях, указывающие, к каким богам и с какими просьбами могут обращаться

через него люди. Ритуальный характер носит и роспись погребального каменного

ящика с изображением человека из раскопок у села Рахмановки.

Экономические и

социальные отношения племен

эпохи энеолита и бронзы

(IV-II тысячелетия до н.э.) характеризует ряд земледельческих орудий труда: мотыги из рога оленя,

зернотерки, корчаги для хранения зерна. Здесь же - комплексы погребального

инвентаря из захоронений представителя племенной знати и мастера-ремесленника,

первые медные ножи, шила и бронзовые клады местного производства, глиняная

посуда хозяйственного и ритуального назначения. Клады бронзовых орудий труда

венгерского, западного типа и булавки-украшения кобанской культуры Кавказа,

найденные на Приднепровье, указывают на далекие межплеменные связи в эпоху

бронзы, а части деревянной повозки из кургана, исследованного на Криворожье,

подтверждают возможность таких связей при наличии колесного транспорта.

|

Находки из кургана "Сторожевая Могила" на территории Днепропетровского аэропорта.

ІІІ тыс. до н.э.

|

|

В первом зале

музея.

|

Большой интерес

представляют материалы раскопок В.А.Городцова, известного археолога, переданные

музею на XIII археологическом съезде, проходившем в 1905 году в Екатеринославе.

Глиняные сосуды, выставленные в экспозиции, стали классическими образцами при

определении культурной принадлежности находок эпохи бронзы.

Раскопки по берегам

Днепра, проводившиеся комплексной Днепростроевской экспедицией под руководством

Д.И.Яворницкого, значительно пополнили археологическую коллекцию музея по всем

историческим периодам экспозиции. Заключительный этап эпохи бронзы представлен

в основном материалами, собранными этой экспедицией. Среди них - глиняные

горшки, костяные лощила, копалки, пряжка, псалий (деталь конской сбруи),

каменные гладилки,топор.

|

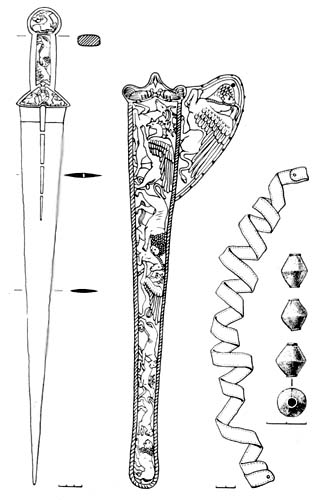

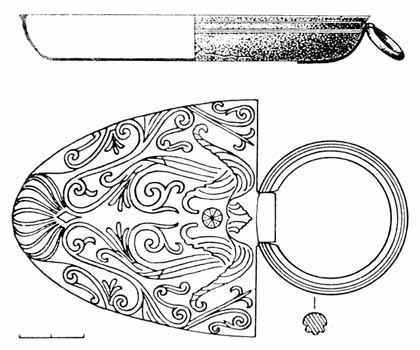

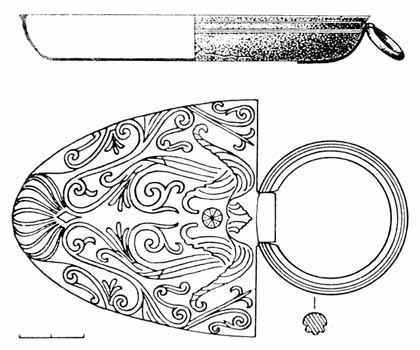

Меч, ножны и детали нагайки из кургана "Толстая Могила".

(Прорисовкаа).

|

|

|

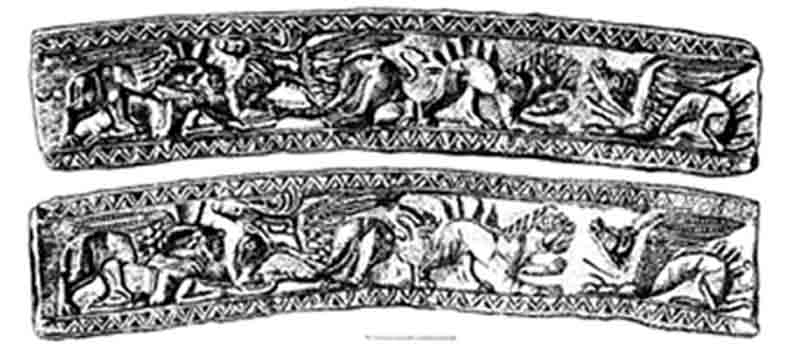

Ножны меча из кургана "Толстая Могила".

(Лицевая сторона).

|

|

|

Скифские мечи-акинаки

и шейное украшение

гривна.

І тыс.до н.э.

|

|

|

Рукоять меча

из кургана "Толстая Могила".

(Обратная сторона).

|

|

|

Меч и ножны из кургана "Толстая Могила".

(Обратная сторона).

|

|

|

Золотые находки из скифских курганов на территории Днепропетровска.

І тыс.до н.э.

|

|

Золотые бляшки

из кургана "Толстая Могила".

|

Период

раннего

железного века в Северном Причерноморье связан с киммерийцами и скифскими

племенами, проживавшими здесь в VII-II веках до н.э. Появление и значительное

распространение железных орудий труда дало возможность перейти к более

прогрессивным и более продуктивным формам ведения хозяйства. Начинается

разложение первобытнообщинного строя, у скифов появляется военная

аристократическая верхушка, возникают первые государственные объединения.

|

Золотые пластинки

из женского захоронения

кургана

"Толстая Могила".

|

|

|

Пектораль (шейное украшение)

из мужского захоронения кургана "Толстая Могила".

І тыс.до н.э.

|

|

|

Золотые пластинки

из женского захоронения

кургана

"Толстая Могила".

|

|

|

Золотые пластины головного убора из женского погребения кургана "Толстая Могила".

(Прорисовка).

|

|

Золотые пластины головного убора из женского погребения кургана "Толстая Могила".

(Прорисовка).

|

К материалам,

характеризующим этот период, относятся карта-схема расселения племен раннего

железного века, составленная по материалам греческого историка Геродота, план

железоделательного центра скифов - Каменского городища, исследованного на

левобережье Днепра в районе города Никополя, находки железных орудий труда,

шлака, а также пряслица и грузики с этого городища. Здесь же каменная стела -

изображение скифского воина.

|

Золотые пластинки из кургана "Толстая Могила".

|

|

|

Браслеты из женского захоронения

кургана "Толстая Могила".

|

|

|

Подвески из женского захоронения кургана "Толстая Могила".

|

|

|

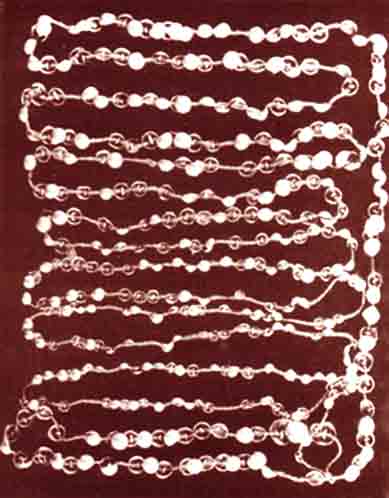

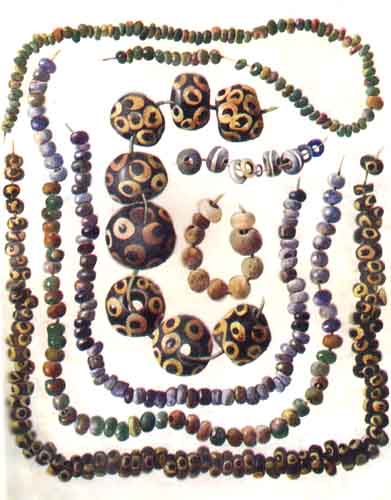

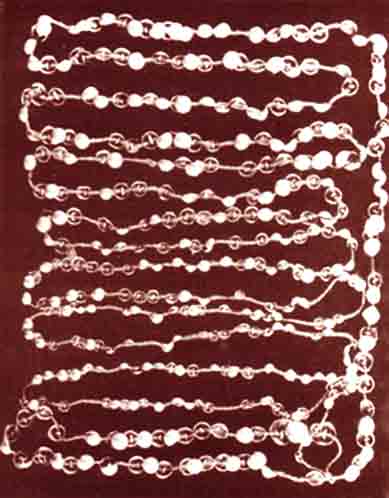

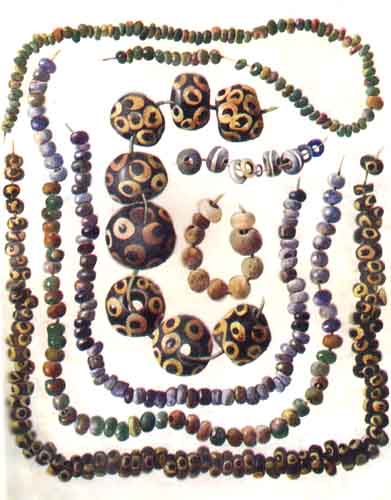

Бусы из кургана "Толстая Могила".

|

|

Гривна из женского захоронения

кургана "Толстая Могила".

|

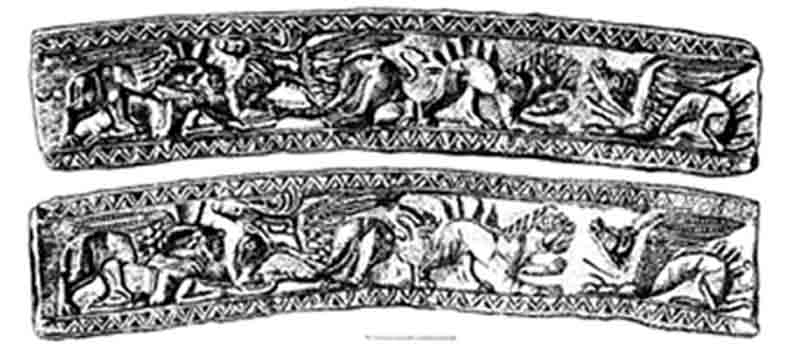

Изображения животных

и сцен из жизни греческих мифических героев дают возможность проследить не

только пути движения скифов в районы Северного Причерноморья, но и их

взаимоотношения с местными племенами и соседями-греками. Изображения на оружии

и украшениях из царских могил VI века до н. э., исследованных у станицы

Келермесской на Дону, тесно связаны с мотивами, характерными для Ближнего

Востока: пантера, кентавры, олень... На предметах из Чертомлыцкого кургана (IV

век до н.э.), исследованного в 1862-1863 годах недалеко от Никополя археологом

И.Е.Забелиным, представлены сцены мифа о греческом герое Ахиллесе и битвы

греков со скифами.

|

Головной убор женщины из кургана "Толстая Могила".

(Реконструкция).

|

|

|

Головной убор

женщины из кургана

"Толстая Могила".

(Реконструкция; вид слева).

|

|

|

Головной убор женщины

из кургана "Толстая Могила".

(Реконструкция; вид спереди).

|

|

|

Головной убор

женщины из кургана

"Толстая Могила".

(Реконструкция; вид справа).

|

|

|

Головной убор женщины из кургана "Толстая Могила".

(Реконструкция).

|

|

|

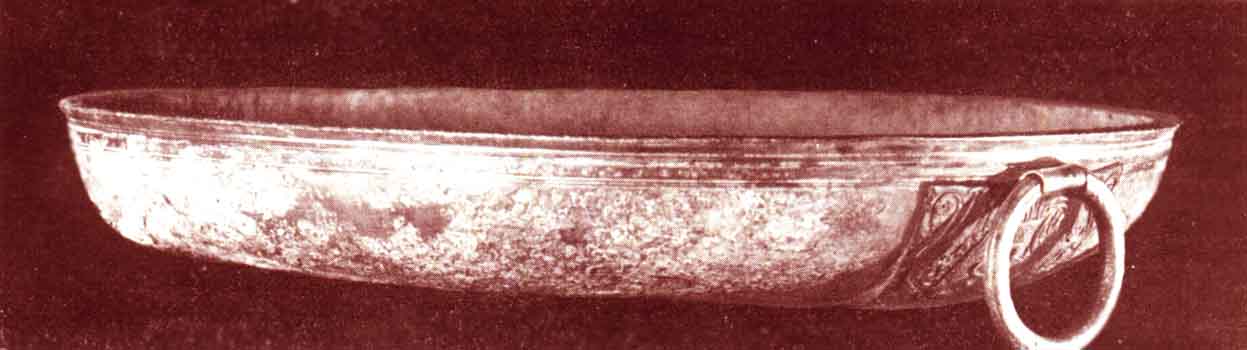

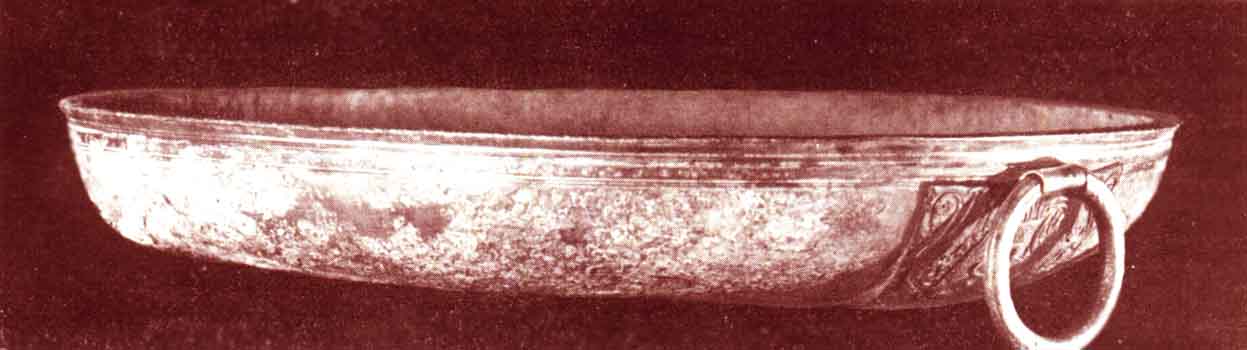

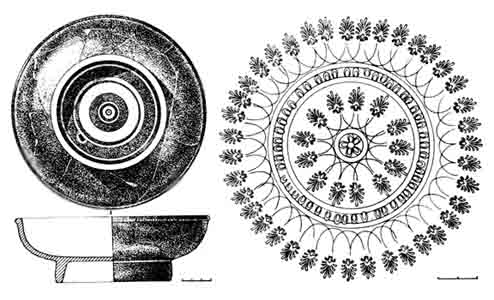

Бронзовая античная миска

из кургана "Толстая Могила".

|

|

Материальные свидетельства античной культуры.

|

Об установлении

торговых обменных связей скифов и греков в III-II веках до н.э.

свидетельствуют многочисленные находки греческих как бытовых, так и ритуальных

предметов в скифских могилах. В экспозиции - скифский бронзовый котел и

предметы греческого производства: пифос (сосуд для хранения зерна), амфоры,

светильники, терракота, бронзовая скульптура. Множество предметов конской

сбруи, украшения, лепная посуда, каменные блюда, зернотерка найдены в

погребениях рядовых скифов. Особый интерес представляют золотые вещи, найденные

Б.Н.Мозолевским при раскопках кургана "Толстая Могила" в городе

Орджоникидзе в 1971 году. Часть находок из этого кургана (в гальванокопиях)

представлена в экспозиции.

|

Бронзовая античная миска

из кургана "Толстая Могила".

(Прорисовка).

|

|

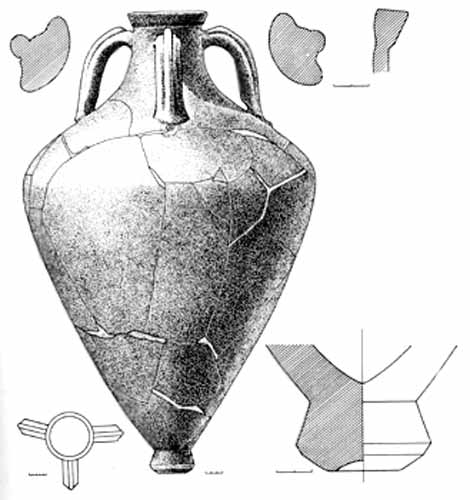

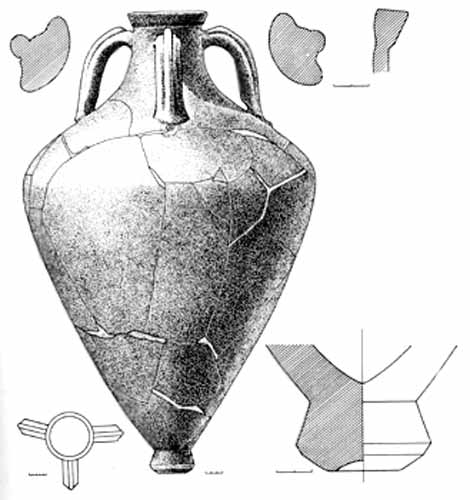

Трехручная амфора

из кургана "Толстая Могила".

|

Во II веке до н.э.

на территорию современной Днепропетровщины продвинулись сарматы - племена кочевников,

которые вытеснили скифов в Крым. Продвигаясь на запад со стадами в поисках

пастбищ, сарматы постепенно начали оседать на правобережье Днепра. Основным

занятием сарматов было скотоводство, но они уже знали и гончарный круг, о чем

свидетельствует представленная в экспозиции керамика. Сарматы были очень

воинственны. Недаром Геродот называет сарматских женщин "амазонками",

что и подтверждается находками оружия в женских погребениях. В витрине

экспонируются сарматский меч, железные наконечники стрел, зеркала, бусы,

женские украшения и амулеты из бронзы.

|

Браслет из кургана "Толстая Могила".

|

|

|

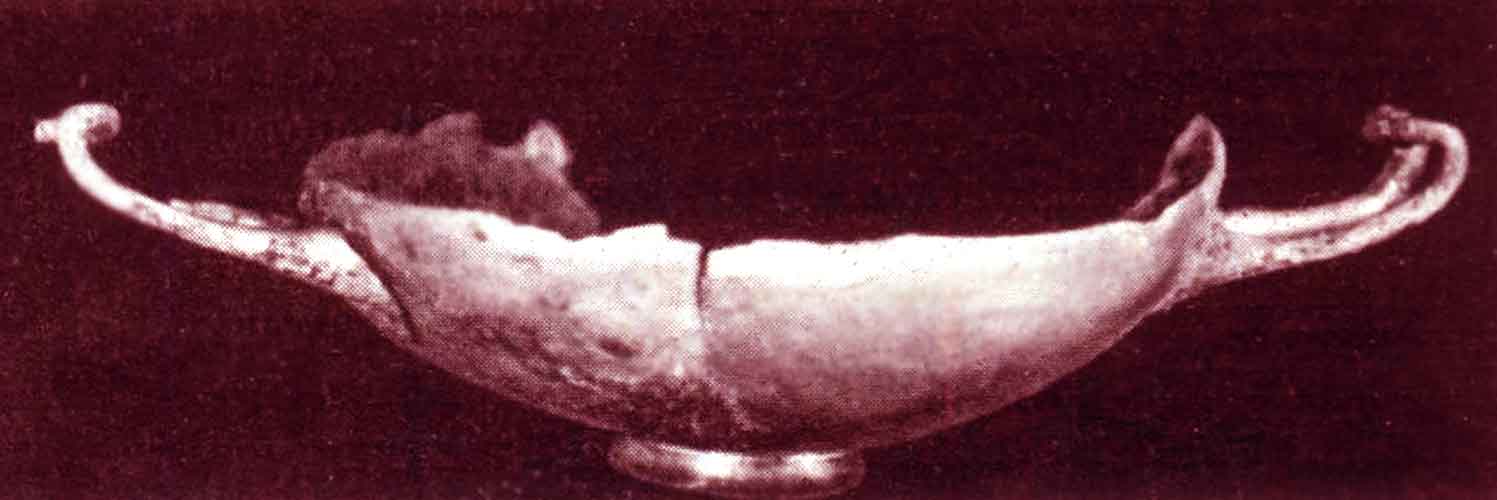

Чаша из детского захоронения

кургана "Толстая Могила".

|

|

|

Браслет из кургана "Толстая Могила".

|

|

|

Чернолаковая мика из женского погребения кургана "Толстая Могила".

(Прорисовка).

|

|

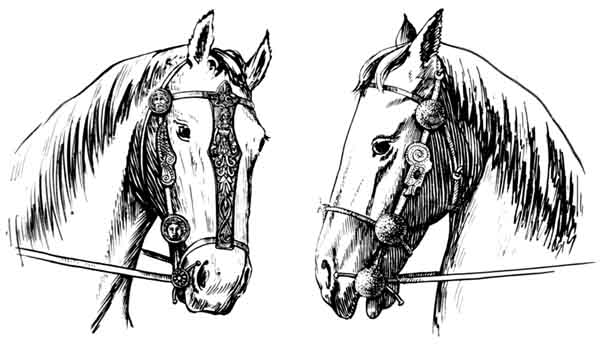

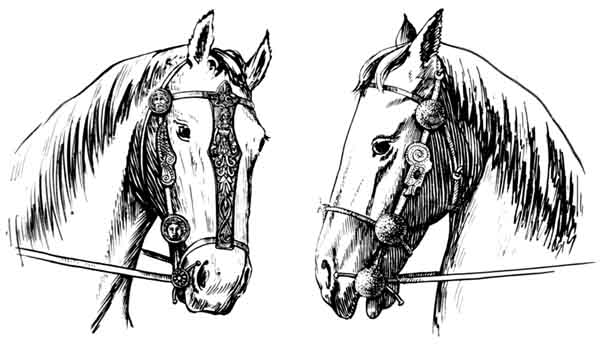

Уздечки из конского погребения

кургана "Толстая Могила".

(Реконструкция).

|

Окончательное

разложение первобытнообщинного строя, появление классов и создание первого

древнерусского государства связано со

славянскими племенами,

появившимися на территории Приднепровья в III-IV веках н.э. Памятники этого

времени встречаются по берегам Днепра и его притоков: Самары, Орели, Суры,

Волчьей, Боковой, Ингульца... Наиболее интересным является поселение у села

Башмачки Солонянского района, где на одним из мысов балки расположено

укрепленное валами и рвом городище. В экспозиции - часть жернова, найденного на

городище. Посуда, изготовленная на гончарном круге, железный серп, топор,

глиняное грузило, женские украшения (ожерелье, фибулы-застежки, костяной

гребень) свидетельствуют о высоком по тому времени мастерстве наших предков. Вы

увидите в экспозиции макет плуга: ранние славяне уже занимались плужным

земледелием. Железные стремена, удила, ножи, амулеты VI- VII столетий н.э.,

найденные в селе Вознесенке у Запорожья, принадлежали восточным славянам-антам,

которые к этому времени образовали многочисленный и мощный племенной союз.

|

Гончарная печь VIII века.

|

Славянская керамика

VII-VIII веков, погребальные урны, кочевнические кувшины, баклага, корчага и

предметы конской сбруи хозар, комплекс снаряжения и утвари кочевников IX века

дают представление о племенных группах, населявших Поднепровье накануне

образования древнерусского государства. Вырезка гончарного горна, сделанная на

месте поселения гончаров-ремесленников в балке Канцерке у села Любимовки

Солонянского района, характеризует развитие ремесленного производства в крае в

то время.

С развитием

классового общества в конце IX века возникает большое самостоятельное

древнерусское государство со столицей в городе Киеве -

Киевская Русь.

В экспозиции находятся карта расселения славянских племен накануне образования

государства и копия текста летописи с миниатюрой, сообщающего о возникновении

Киева. Здесь же - копии миниатюр из Радзивилловской летописи, повествующих об

убийстве князя Игоря древлянами, встрече Святослава с византийским императором

Цимисхием, восстании в Белоозере и расправе с восставшими. Об экономической

основе древнерусского государства дают представление выставленные в экспозиции

железные земледельческие орудия, жернова, предметы кузнечного производства,

охотничьи стрелы, рыболовная снасть, найденная в устье реки Шиянки у

Днепропетровска, предметы ткачества и ювелирного производства.

|

Каменные бабы.

|

О завершении

формирования феодальных отношений в древнерусском государстве свидетельствует

копия листа Новгородского летописного свода с текстом "Русской

правды" Ярослава Мудрого. Рядом в витрине - рисунок Софийского собора в

Киеве, построенного Ярославом в 1038 году в ознаменование окончательного

утверждения христианской религии в древнерусском государстве. Здесь же - образцы

многочисленных ремесел, развивавшихся в дневнерусском государстве: обработка

стекла, ювелирное производство, строительное дело.

Образование и

развитие древнерусского государства проходило в условиях тяжелой, затяжной

борьбы с внешними врагами и особенно с печенегами, половцами и другими

кочевниками, которые занимали в это время степи Северного Причерноморья на

левобережье Днепра. Экспонируется академическое издание "Слова о полку

Игореве" (1934 года), где эти события нашли яркое отражение. В витрине -

оружие и боевое снаряжение русского воина и кочевника. Рядом в экспозиции

выставлена половецкая каменная баба, доносящая до нас монументальное

изображение воина-кочевника.

К XII веку Киевская

Русь достигает своего расцвета. Картина художника Я.И.Крестовского

"Древний Киев", выполненная на основании реконструкции по материалам

раскопок, дает яркое представление о столице древнерусского государства перед

татаро-монгольским нашествием.

.jpg)