В те дни на правобережье Каховского моря

поднялись грунтовые воды... Они появились и в раскопе Толстой Могилы -

скифского кургана, расположенного на окраине города Орджоникидзе

Днепропетровской области. Продолжать работы приходилось с мостков, извлекать

из глинистого ила на белый свет то, что осталось от древнего погребения.

Когда был полностью расчищен центральный склеп, я

устроился под стеной расчищать дромос. Вот из глины показался прекрасной работы

горит с лежащей возле него кучкой наконечников стрел. Рядом короткий меч -

акинак, оправленный в золото, и золотые же украшения от нагайки. Прямо руками

стал разгребать ил между ними, и вдруг пальцы наткнулись на что-то острое - в

жидкой бурой грязи снова сверкнуло золото...

Я понял: это какая-то крупная вещь. Позвал

археолога-скифоведа Евгения Черненко, моего товарища и заместителя по

экспедиции. Мы с ним осторожно разгребли глину и увидели... пектораль.

|

Пектораль из мужского захоронения кургана "Толстая Могила".

І тыс.до н.э.

Общий вид.

|

Было два с половиной часа пополудни 21 июня 1971 года.

Скифы. Волевой, сильный, мудрый народ. Они пришли в

Северное Причерноморье из глубин Средней Азии в VII веке до н.э. и жили здесь

до III века н. э. Тысячу лет история этой земли была связана с их именем. С

течением времени скифы рассеялись среди других народов, смешались с сарматами,

готами, славянами. Но интересно, что даже летописец Киевской Руси называет

территорию, где жили славяне, Великой Скифией, столь долговечной была память о

них.

Между 455 и 445 годами до н.э. Скифию посетил

древнегреческий историк Геродот и посвятил ей большую часть четвертой книги

своей замечательной «Истории». Но Геродот писал ее в V веке до н.э., а

наивысшего расцвета Скифия достигла в IV веке до н.э. У нас

почти не осталось от этого времени письменных источников, но зато сохранилось

множество могил. Захоронения и простых скифов (над ними тоже насыпали небольшие

курганы), и скифской знати, царей. Это курганы, достигавшие иногда 20 и более

метров в высоту. Правда, столь больших курганов всего пять. Очевидно, они

принадлежали верховным скифским царям. Четыре из них нынче раскопаны и один

стоит еще нетронутый.

Самые знаменитые из них - курганы Чертомлык и Солоха в

Приднепровье, Куль-0ба близ Керчи. Раскопано более

двадцати курганов меньших размеров с захоронениями, по-видимому, членов

царской семьи либо скифской знати.

К так называемым курганам второго ранга относилась и

Толстая Могила. Высота ее была восемь с половиной метров. Впервые я увидел

этот курган в 1964 году, когда работал в этих краях с экспедицией профессора

А.И.Тереножкина, известного скифоведа, моего учителя. Тогда мы еще не умели

безошибочно отличать скифские захоронения от нескифских. По предварительным

данным, Алексей Иванович пришел к выводу, что Толстая Могила - курган нескифский, и не стал вести раскопки. Начав

работать в этих местах самостоятельно, я все более и более убеждался в том, что

Толстая Могила все же скифского происхождения, и захотелось ее раскопать.

|

Курган "Толстая Могила":

Общий вид.

|

Встретился на моем пути очень хороший человек -

Григорий Лукич Середа, директор Орджоникидзевского горнообогатительного

комбината, на землях которого стоял курган. Он помог нам организовать раскопки,

выделил необходимые средства и технику. Сложность состояла в том, что место раскопок

со всех сторон было застроено, окружено высоковольтными линиями. Но все же

работы были спланированы так, что удалось постепенно вывезти более двенадцати

тысяч кубометров грунта. И не просто срыть насыпь кургана, но внимательно

изучить каждый комочек земли, сделать соответствующие разрезы, чтобы понять,

как устроено погребение.

|

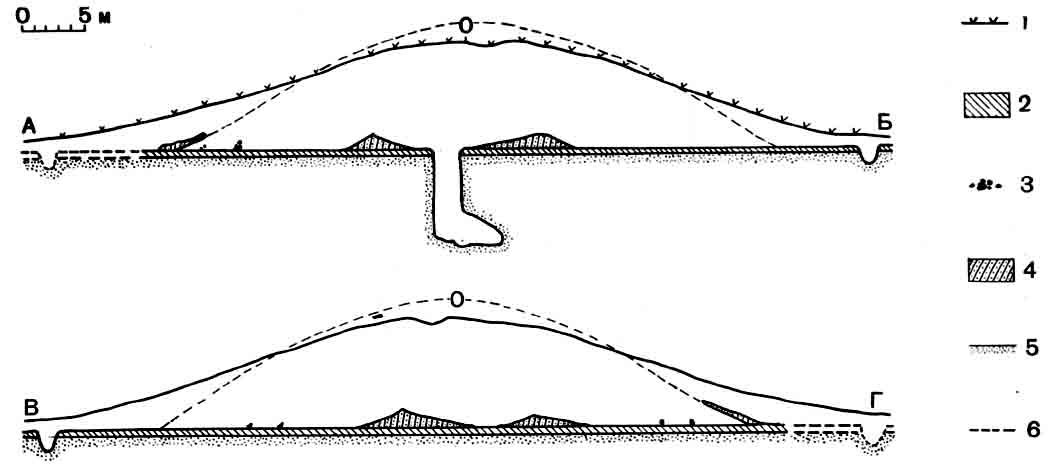

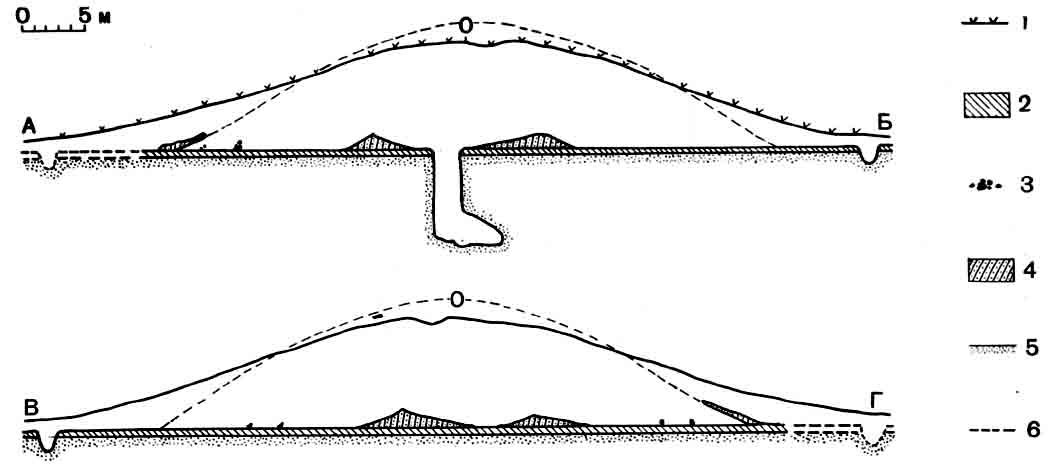

Общие разрезы кургана "Толстая Могила":

1 - поверхность кургана; 2 - древний чернозем; 3 - кромлех; 4 - глиняные выбросы из гробниц;

5 - материк; 6 - реконструкция первоначальной насыпи.

|

Два года Длилась подготовка к основным раскопкам. Но

начались они драматически. В начале мая мы сняли скреперами остатки насыпи до

слоя глины, на которой уже были прекрасно видны все могильные пятна. В центре

сразу обозначилось главное захоронение, возле него могилы коней и конюхов,

сопровождавших погребение. Наконец обнаружился и... грабительский ход, ведший в

центральный склеп. А немного в стороне от центра мы заметили еще одно пятно - там притаилась

неизвестная могила.

|

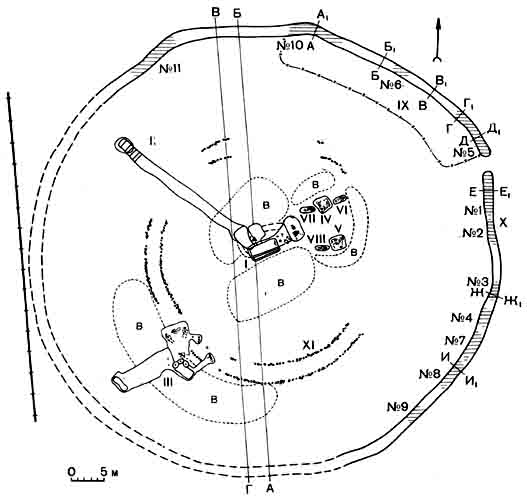

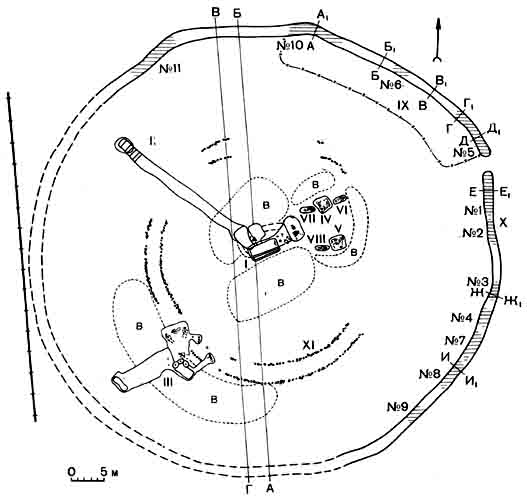

Общий план кургана "Толстая Могила".

I - центральная гробница; II - грабительский лаз; III - боковая гробница;

IV - конская могила № 1; V - конськая могила № 2;

VI - погребение "конюха" № 1; VII - погребение "конюха" № 2;

VIII - погоебение "конюха" № 3; IX - площадка со следами тризны;

X - ров (заштрихованые участки под номерамы - скопления

остатков тризны); XІ - кромлех; B - выбросы из могил.

|

В древности грабители рыли ход прямо к центру, в

главную могилу, а боковые оставались иногда незамеченными. И естественно, что

надежды у меня были именно на это боковое погребение.

Начали раскопки с него. А надо сказать, что устройство

скифских могил довольно сложное. Сначала отрывали просторный колодец (на Толстой

Могиле глубиной около восьми метров). Потом в сторону от него вели коридор -

дромос. В конце коридора прямо в земле сооружался

склеп. Ничем не укрепленный, он со временем обрушивался, покрывая все

погребение. Так что археологам приходится работать как шахтерам -

устраивать настоящую крепь, потом постепенно, слоями

снимать обрушившийся грунт и уже в самом низу расчищать ножичками все, что там

сохранилось.

Стали проходить эту боковую гробницу. И вдруг

оказалось, что в нее тоже ведет какой-то ход. Естественно, мы решили, что

он может быть только грабительским.

Надежды разом рухнули, но работа по инерции продолжалась. Удалили осыпавшуюся в

склеп глину, подготовили дно к расчистке, но явных признаков того, что захоронение

ограблено, нет...

Подземелье оказалось могилой, действительно

нетронутой. В нем лежала царица в богатом одеянии, расшитом золотыми бляшками,

с массивной золотой гривной на шее, в золотом головном уборе - калафе, с браслетами, перстнями... А рядом лежал

столь же богато одетый ребенок, который умер уже после того, как была похоронена

женщина, очевидно, его мать. Вот для того чтобы этого ребенка похоронить, и

сделали второй вход в гробницу, доставивший нам столько волнений.

|

Золотые пластинки из кургана "Толстая Могила".

|

|

Браслеты из женского погребения

кургана "Толстая Могила".

|

|

Подвески из женского погребения кургана "Толстая Могила".

|

Предметы этого погребения достойны восхищения.

Наверное, подобных находок не было с 1913 года - времени раскопок Солохи. Но, к сожалению, не было среди найденных

вещей и шедевра, который бы особенно удивил. Вообще-то знаменитых находок

очень немного - пять-шесть уникальных предметов,

известных во всем мире и прославивших скифов и скифскую археологию. Но я уже

настолько уверовал в успех, что ничтоже сумняшеся начал всех убеждать: такую

вещь мы непременно найдем в... центральной могиле, хотя там и побывали

грабители. Какие у меня были основания для этого? В царских захоронениях

некоторые вещи иногда клались не возле погребенного, а закапывались в тайничке.

|

Головнрй убор женщины из кургана "Толстая Могила".

(Реконструкція).

|

|

Головний убор женщины

из кургана

"Толстая Могила".

(Реконструкция; вид слева).

|

|

Головний убор женщины

из кургана

"Толстая Могила".

(Реконструкция; вид спереди).

|

|

Головний убор женщины

из кургана

"Толстая Могила".

(Реконструкция; вид справа).

|

|

Головний убор женщины из кургана "Толстая Могила".

(Реконструкция).

|

Подумалось: а почему такого не может случиться здесь?

Очень уж хотелось, чтобы это произошло! Самое царское погребение оказалось полностью

разоренным: по всей камере мы нашли около 600 золотых бляшек, разбросанных в

беспорядке, обломки оружия, кости жертвенных животных...

Приступили к расчистке дромоса. И тут обнаружилось,

что грабители, разорив склеп, дромос проверить не удосужились. Произошло

невероятное: вместо того чтобы прятать парадные вещи в тайник, их просто

оставили на полу коридора вблизи от склепа, где они, и были нами обнаружены...

Надо ли говорить, как застучало сердце, когда я взял в

руки вещь, пролежавшую в земле 2300 лет! Мы ополоснули ее водой, и она засияла,

будто только что вышла из рук мастера. Время словно бы не коснулось

произведения искусства, созданного в начале IV века до нашей эры: пектораль

(ее вес 1150 граммов) изготовлена практически из чистого

золота - материала, не подвластного времени.

|

Пектораль из мужского погребения кургана "Толстая Могила".

Обратная сторона.

|

Понятие «пектораль» ввели в обиход французы во время

раскопок египетских пирамид. Так назвали большое золотое нагрудное украшение,

широко распространенное на Древнем

Востоке. У скифов оно встречалось довольно редко. Но если предыдущие находки

такого рода представляли собой простые золотые пластины, то пектораль из

Толстой Могилы - это сложное высокохудожественное

произведение, в котором около 50 персонажей - фигурок людей, животных,

птиц, насекомых, - выполненных в технике высокого рельефа, почти полной скульптуры.

|

Нижний ярус пекторали:

Сцены битвы коня с грифонами.

|

|

Нижний ярус пекторали:

Сцены битвы коня с грифонами.

|

|

Нижний ярус пекторали:

Сцены битвы коня с грифонами.

|

Основу - каркас

произведения - составляют четыре витых пустотелых

жгута, делящих поле пекторали на три месяцеобразных яруса. На нижнем из них

представлены сцены борьбы животных: нападение грифонов на коня; льва и леопарда

- на дикого кабана и оленя; погоня собаки за зайцем.

Даже кузнечики показаны сидящими друг против друга в угрожающей позе.

|

Пектораль:

Фрагмент среднего яруса.

|

|

Пектораль:

Фрагмент среднего яруса.

|

|

Пектораль:

Фрагмент среднего яруса.

|

Средний ярус перекрыт золотой пластиной, на фоне

которой помещены растительные побеги, разбросаны фигурки птиц.

И наконец, на верхнем ярусе -

домашние животные скифов - конь, корова,

овца, коза. Среди них и четыре человеческие фигурки. В центре - двое скифов шьют

рубашку из овечьей шкуры, в руках у них иголки. Над

ними висит футляр с луком и стрелами - горит. Вот

юный скиф доит овцу, а вот он сидит с амфорой, в которую, очевидно, слил

молоко, и собирается закупорить ее.

|

Верхний ярус пекторали:

Центральная сцена.

|

Все детали выполнены с необычайной художественной силой.

Мастер удивительно умело использовал

материал: от легчайшего прикосновения к пекторали по золоту пробегают тени, и

кажется, что по жилам животных пульсирует кровь. Словно живые, предстают они

перед нами в таких естественных, красивых, грациозных движениях и позах.

Каждая фигурка была отлита отдельно, потом доработана вручную чеканом, затем их

прикрутили золотой проволокой к каркасу (кусочки ее так и остались на

пекторали) и спаяли. Составилась цельная, удачно построенная композиция.

Паяли, очевидно, ртутным раствором золота, припоем очень хорошим: несмотря на

то, что пектораль долгое время находилась во влажном грунте, под огромной

массой обрушившейся глины, она только местами чуть-чуть деформировалась, но ни

одна деталь не отпала.

|

Верхний ярус пекторали:

Левый скиф с центральной

сцены.

Профиль.

|

|

Верхний ярус пекторали:

Левый скиф с центральной

сцены.

Фас.

|

|

Верхний ярус пекторали:

Правый скиф с центральной сцены.

Фас.

|

|

Верхний ярус пекторали:

Правый скиф с центральной сцены.

Профиль.

|

Нижний и верхний ярусы выполнены в совершенно разных

манерах. Если на нижнем все в движении, экспрессии, то на верхнем, напротив,

действие происходит в спокойном, неторопливом ритме. И эта разница настроений

уравновешивается средним ярусом - пластиной с

растительными мотивами, что создает гармоничную, завершенную ритмическую

картину.

Содержание пекторали необычайно сложно. Это не простой

набор случайно соседствующих фигурок, но емкая, цельная трехчастная

композиция, отражающая космогонические представления индоиранских племен, к

которым принадлежали скифы. В

противопоставлении верха и низа пекторали отражено так называемое внутреннее и

внешнее. Скифы делили мир на три сферы: небесную, земную и среднюю -

сферу людей и животных. И вот, для того чтоб

показать сферу богов, они изобразили сцены борьбы животных. Пектораль была

посвящена Новому году, который праздновался в день весеннего равноденствия. В

это время отмечались возрождающиеся силы земли: старое умирало и нарождалось новое.

Нарождение этого нового передается через умирание старого. Изображена борьба

животных, пожирающих один другого, чтобы возродиться. А возродиться они могут

от земли, которую представляет средний ярус с растительными мотивами: в них

угадывается древо жизни с сидящими на нем птичками. Наконец, от слияния земли и

неба появляется сфера, населенная людьми, что и показано на верхнем ярусе

пекторали.

|

Пектораль из мужского погребения кургана "Толстая Могила":

Центральная часть.

|

Здесь изображены, казалось бы, обыкновенные, будничные

сцены. Одни шьют рубаху, другие заняты доением овец. Но высокое общее звучание

произведения позволяет предполагать, что это не просто будничные сцены. Скорее

всего скифы готовят какое-то культовое одеяние к празднику весеннего

равноденствия. В этот день разыгрывалась картина того, как, по их

представлениям, изначала образовывался мир. Главным эпизодом

ритуала было бракосочетание царя с верховным божеством, после чего он

считался приобщенным к высшему свету и мог даровать земле благополучие и

животворящие силы. И это должно было совершаться, очевидно, в той рубашке, которую

шьют специально для такого случая. А юноши, занятые доением, готовят напитки и

еду для празднества.

|

Верхний ярус пекторали:

Фрагмент левой стороны.

|

|

Верхний ярус пекторали:

Фрагмент правой стороны.

|

Именно в триединстве содержания пекторали ее огромное

значение: она прекрасна в эстетическом плане; в ней с необычайной образной

силой передано противопоставление добра и зла, борьбы и спокойной, мирной

жизни; она раскрывает взгляды далекого прошлого на происхождение мира.

Пектораль предстает перед нами как прекрасное художественное произведение, как

философская поэма о жизни и представлениях того времени.

|

Верхний ярус пекторали:

Фрагмент левой стороны.

|

|

Верхний ярус пекторали:

Фрагмент правой стороны.

|

Можно предположить, что она сделана греками, жившими

долгое время среди скифов, проникшимися их духом и верованиями. Возможно, она

выполнена кем-то из скифов, побывавших в Греции, учившихся там, воспринявших

культуру, искусство, навыки работы. Но, как бы то ни было, пектораль -

это произведение греко-скифского гения. И хотя во

всех деталях ее чувствуется полная зависимость от греческого искусства, дух в

ней тем не менее глубоко скифский.

|

Нижний ярус пекторали:

Сцена нападения льва и леопарда на дикого кабана.

|

|

Нижний ярус пекторали:

Сцена нападения льва и леопарда на оленя.

|

Все то, что я рассказал о пекторали, позволяет сделать

вывод, что вещь эта культового характера, ее назначение должно было отвечать

определенной должности человека, который носил ее и унес с собой в могилу.

Можно предположить, что это был не просто царь, а царь-жрец (о том, что такие

были среди скифов, что они приносили жертвы во время празднеств, говорит и Геродот).

Поэтому находка пекторали в Толстой Могиле может указывать на то, что курган

этот принадлежал царю-жрецу, имени которого мы, к сожалению, никогда не узнаем.

Отсюда и богатство захоронения (ведь неизвестно еще, что пропало из

центрального склепа!), и его несоответствие размерам кургана.

Кто же носил пектораль? В десяти километрах от Толстой

Могилы стоял огромный курган Чертомлык. Можно предположить, что он принадлежал

знаменитому скифскому царю Атею, объединившему Скифию в единое царство,

воевавшему с Филиппом Македонским (отцом Александра) и погибшему в седле, когда

ему было 90 лет. А в Толстой Могиле был похоронен, по-видимому, один из его

предков, человек, который, конечно, видел этого грозного царя, встречался с

ним.

Иногда смотришь на вещь раз, другой -

понравится, запомнится на какое-то время. А есть

произведения, которые не перестают нравиться, волновать, сколько бы вы на них

ни смотрели - хоть тысячу раз, хоть целую жизнь.

Это свойство подлинных шедевров искусства - пленять красотой. Столько вдохновения, жара души, мыслей и чувств

вкладывают в такие творения мастера, их создатели. В полной мере это относится

и к пекторали - тонко и изящно сделанному, прекрасному

произведению высокого искусства.

|

|