В краю днепровских порогов

Археологические памятники

свидетельствуют о глубокой древности заселения человеком территории нынешнего

Днепропетровска и его окрестностей. Благоприятный для жизни людей климат,

бескрайние целинные степи с тучными черноземами и пышными ковыльными травами,

могучий полноводный Днепр с живописными островами, тихими прибрежными заводями

и плесами, роскошные заливные луга, тенистые дубравы по речным долинам

и степным балкам, обилие в них зверя, птицы, рыбы с незапамятных времен

влекли в эти края охотников, рыболовов, скотоводов, землепашцев.

Стоянки эпохи палеолита

(40-16 тыс. лет тому назад) были выявлены в нынешней Аптекарской балке,

на Комсомольском острове, в окрестностях с. Старые Кодаки. Остатки неолитического

поселения и мастерской по изготовлению каменных орудий (6-4 тысячелетие до н.э.)

обнаружены на территории парка им.Т.Г.Шевченко. Здесь же отмечены следы поселений

эпохи меди и бронзы (3-1 тысячелетия до н.э.), а в нагорной части города -

курганные захоронения.

О существовании скифских поселений

VIII-V вв. до н.э. свидетельствуют археологические находки в районе ул.Баррикадной

и Нагорного рынка.

Остатки раннеславянских поселений

II-V вв. н. э. обнаружены во многих прибрежных районах города, а поселения эпохи

Киевской Руси Х-XII вв. - вблизи Лоцманской Каменки, Старой Игрени и в других

местах. Захоронения кочевников XIII-XV вв. отмечены в районе исторического музея,

горного института, завода им.Г.И.Петровского.

Первые письменные известия о крае,

где ныне расположен город Днепропетровск, находим в трудах знаменитого

древнегреческого географа и историка Геродота. Во время путешествий

по странам древнего мира 455-445 гг. до и. э. он побывал в Скифии, в том числе

Северном Причерноморье. "С переходом через Борисфснос (Днепр), - отмечал Геродот, -

вступаем на ближайшую от моря землю, Гилею; выше ее живут скифы-земледельцы, которых

живущие у реки Гипаниса (Южный Буг) уллины называют борисфенитями... Эти скифы-земледельцы

занимают пространство к востоку на три дня пути, простираясь до реки, именуемой Пантикапою

(Ворскла), и на север вверх по течению Борисфеноса на одиннадцать

дней"

1.

В геродотовых скифах-земледельцах (в

отличие от скифов-кочевников) современные историки усматривают исконных

обитателей Приднепровья - протославян.

Днепр с незапамятных времен служил великой

водной магистралью, связывающей славянские земли с Причерноморьем, Крымом,

Кавказом, Малой Азией, Средиземноморьем. В окрестностях нынешнего

Днепропетровска издавна пересекались водные и сухопутные дороги различных

племен, народностей и народов. Этому способствовали географические особенности

местности, в частности знаменитые днепровские пороги - скальные выходы и гряды

Украинского кристаллического щита, еще до недавнего времени преграждавшие русло

реки и свободное судоходство по Днепру.

Район порогов, находясь на южной периферии

восточнославянского ареала, а затем древнерусского государства, занимал

ключевое стратегическое положение на днепровском участке пути "Из грек в

варяги" и "Из варяг в греки" и не однажды становился ареной

жестоких сражений дружин русов и воинственных кочевников. Где-то здесь,

возвращаясь из похода на Византию, погиб государственный деятель и полководец

Киевской Руси князь Святослав. Об этом эпически поведал летописец: "Весна

же приспевши, в лето 6480 (982 г.) поиде Святослав в пороги. И нападе на нь

Куря, князь печенежьский, и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его

съдалаша чашю, оковавше лоб его, и пьяху из

него..."

2.

Возможно, к этим событиям восходит название

острова Княжего, помеченного на картах Днепра начала XVII в. и располагавшегося

несколько выше первого Кодацкого порога.

Вероятно, уже в начальные времена

древнерусского государства у порогов возникли поселения русов, обеспечивавшие

безопасность передвижения по Днепру, осуществлявшие торговлю с окрестными

землями. Особо важное значение приобрели -районы, замыкавшие подходы к порогам.

Здесь в прибрежных или островных лагерях и селениях, готовясь к преодолению

скальных преград или завершив многотрудный путь, концентрировались суда, люди,

грузы.

Следы подобных поселений с остатками жилых,

хозяйственных и других сооружений выявлены и в районе нынешнего

Днепропетровска.

Нашествие орды, последующий захват украинских

земель литовскими и польскими феодалами, а южноукраинских территорий - ханским

Крымом и султанской Турцией, надолго задержали развитие богатого края.

Бескрайние степные пространства превратились в безлюдное Дикое Поле, через

которое в глубинные районы России, Украины, Польши беспрепятственно

перекатывались волны ордынских набегов.

Заселение и экономическое освоение

свободных земель юга Украины стали возрождаться на рубеже XV-XVI вв.,

усиливаясь в последующий период, когда захватнической угнетательской политике

турецко-татарских и польско-литовских феодалов была противопоставлена сила и

организованность народной колонизации, движущей силой которой стало казачество.

Укрываясь от гнета феодальной эксплуатации на свободных землях юга, беглые

крестьяне и зависимые горожане объявляли себя казаками - вольными людьми. Так

возникло запорожское казачество. Занимаясь здесь охотой, рыболовством,

скотоводством, хлебопашеством, торговлей, в условиях постоянного вооруженного

противоборства турецко-татарским нападениям, казаки основывают многочисленные

"уходы" (сезонные хозяйства), а затем оседлые хутора-зимовники и

слободы.

Среди казацких поселений выделяется

Запорожская Сечь, ставшая военно-политическим центром украинского казачества.

Будучи классово неоднородным, сложным и противоречивым общественным и

социальным явлением, казачество принимает активное участие в антифеодальных

движениях и национально-освободительных войнах украинского народа, выступает за

воссоединение Украины с Россией.

В сфере влияния Запорожской Сечи длительное

время пребывали земли как Запорожья, так и Надпорожья, в том числе район

нынешнего Днепропетровска.

|

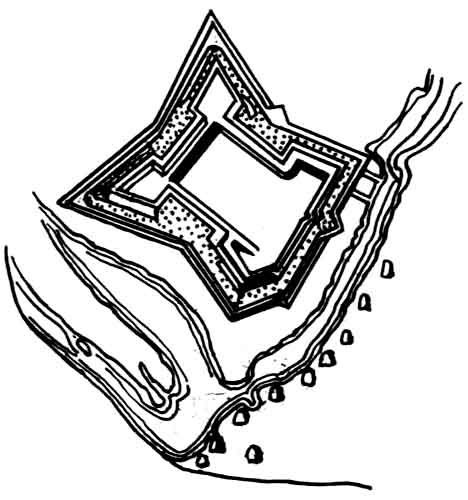

Крепость Кодак.

(По гравюре В.Гондиуса 1648 г.).

|

Проходили годы, десятилетия, наступило XVII

столетие. Южное Приднепровье по-прежнему оставалось передовым рубежом борьбы

украинского народа против турецко-татарских поработителей. Украину сотрясают

грозы крестьянско-казацких восстаний против гнета польских феодалов.

Зарождались они в Запорожской Сечи. Стремясь воспрепятствовать побегам крестьян

на Запорожье и выходу оттуда казацких сил, правительство Речи Посполитой решает

соорудить у первого днепровского порога крепость Кодак.

Г. де Боплан так излагал начальную историю

этого укрепления:

"Здесь

3

существует замок, заложенный мною в июле 1635 года; но в следующем месяце

августа, вскоре после моего отъезда, некто Сулима, предводитель восставших

казаков, возвращался из морского похода и заметив замок, затруднявший ему

возврат на родину, овладел им врасплох и перебил весь гарнизон, состоявший

примерно из 200 человек под начальством полковника Мариона, родом француза.

Затем, разорив укрепление. Сулима с казаками возвратился на

Запорожье"

4.

В 1638 г. крепость была возобновлена под

присмотром того же Боплана.

Осенью 1648 г. Кодацкая крепость вновь была

взята штурмом и с тех пор длительное время служила опорной базой русских армий

и казацких полков в борьбе за освобождение юга Украины от иноземного

владычества. В 1656 г. здесь были учреждены береговая стража и поселение

казаков-лоцманов для проводки судов через днепровские пороги. Это положило

начало казацкой слободе Старые Кодаки.

Поныне в окрестностях Днепропетровска можно

видеть остатки земляных укреплений Кодацкой крепости, расположенной на покатом

склоне высокого правого, берега Днепра. По оплывшим валам и рвам, сохранившимся

лишь частично, трудно представить облик некогда грозной твердыни,

контролировавшей окрестные речные и сухопутные дороги. В прошлом Кодак

представлял собой земляную четырехбастионную крепость так называемого

староголландского типа, окруженную глубоким и широким рвом. Крепостные ворота,

спрятанные в толще высокого вала, были ориентированы вверх по течению реки, а

несколько потайных лазов вели к воде. Ныне остатки крепости Кодак - свидетели

славных ратных событий в истории нашей Родины - находятся под охраной

государства.

После воссоединения Украины с Россией

активизируется борьба русского и украинского народов против турецко-татарской

агрессии, за освобождение южноукраинских земель от иноземного владычества, за

выход Русского государства к Черному морю.

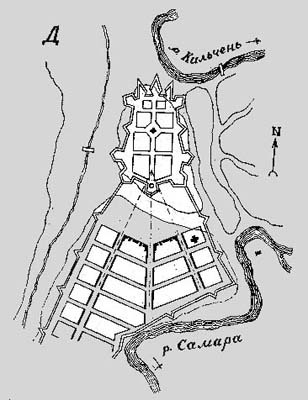

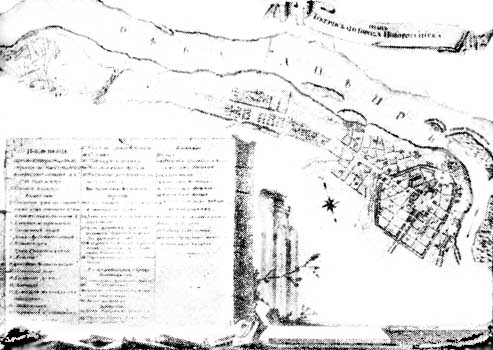

|

План г.Екатеринослава на р.Кильчени.

1775 г.

|

На землях, вошедших в последующем в пределы

нынешнего Днепропетровска, возникают государственные укрепления и казацкие

поселения. В 1688 г. на правом берегу Самары, в шести верстах от места ее

впадения в Днепр была заложена обширная Богородицкая крепость, известная в

XVIII в. под названием Старо-Самарского ретраншемента. В 1740-х годах в устье

Самары существовал Усть-Самарский, а на правом берегу Днепра - Каменский

ретраншементы.

В те времена возникла слобода, затем

местечко Новый Кодак (Новые Кайдаки). Планы конца XVIII в. и воспоминания

современников свидетельствуют о том, что селение имело укрепления,

состоящие

из земляного вала со рвом;

на гребне вала устанавливались туры - конической формы, плетеные из лозы

корзины, набитые землею.

С Новым Кодаком соседствовала слобода

Диевка. Ниже Нового Кодака у подножия горы, где в последующем был заложен город

Екатеринослав, располагалась небольшая казацкая слобода Половица, основание

которой составили зимовники запорожских казаков Лазаря Глобы, Никиты Коржа и

др.

Судя по описаниям и планам XVIII в., это

были относительно небольшие, но чрезвычайно живописные по местоположению,

планировке и внешнему облику приднепровские селения. Усадьбы и дворы, состоящие

из деревянных хат, мазанок, хозяйственных построек, крытых соломой или камышом,

утопали в зелени садов и огородов. В селении обычно выделялась общественная и

торговая площадь с деревянной церковью посередине и неприхотливыми рыночными

рядами неподалеку.

Во второй половине XVIII в, значительная

часть Северного Причерноморья была освобождена от иноземного владычества и

закреплена за Русским государством, утверждавшимся на Черном море. После

русско-турецкой войны 1768-1774 гг. южные территории в административном

отношении были разделены между двумя новообразованными губерниями -

Новороссийской и Азовской. К Новороссийской губернии отошли земли между Бугом и

Днепром, а к Азовской - между Днепром и Доном.

Возникает необходимость дальнейшего

заселения и экономического освоения этих территорий, строительства новых

городов, в том числе губернских.

Летом 1775 г. было выбрано место для

строительства нового губернского города. Названный в честь императрицы

Екатеринославом, он был заложен при впадении речки Кильчень в реку Самару,

примерно в восьми верстах от левого берега Днепра и в трех верстах от

Старо-Самарского ретраншемента.

|

План г.Екатеринослава на р.Кильчени.

1783 г.

|

|

Матвей Казаков.

|

Проектно-строительные работы возглавил

воспитанник Петербургской Академии художеств архитектор Н.Алексеев. В 1783 г.

в Екатеринославе, когда город был в значительной степени уже застроен, побывал

М.Казаков - выдающийся зодчий России, один из основоположников отечественного

классицизма, прославившийся своими проектами и постройками в Москве.

К этому времени в городе была возведена земляная

крепость, центр застроен общественными губернскими учреждениями, несколькими

деревянными храмами, жилищами, хозяйственными и производственными сооружениями.

Начали застраиваться предместья. Население города, как значилось в документах

того времени, превысило 3500 человек мужского пола.

Однако уже в первые годы существования

города выявилась невыгодность его местоположения, в том числе экологического

порядка; во время весенних паводков значительная часть городской территории

затоплялась водами Самары и окрестных речек; город превращался в остров,

надолго нарушались сухопутные коммуникации; окрестные болота создавали

нездоровый малярийный климат, неблагоприятно сказывавшийся на здоровье жителей.

Все более ясной становилась бесперспективность дальнейшего развития города в

этом месте. Вскоре город на Кильчени передал свое имя новому губернскому

центру, заложенному на Днепре.

Расцвет классицизма (конец XVIII - середина XIX вв.)

Указом от 30 марта 1783 г. на юге Украины

создается новая административно-территориальная единица - Екатеринославское

наместничество, объединившее Азовскую и Новороссийскую губернии. Наместнику

края Потемкину предоставлялось право административный центр наместничества

назначить "по выгодности местной". Тем самым признавались непригодность

Екатеринослава на Кильчени и необходимость создания нового губернского города.

К концу 1783 г. организация наместничества

была завершена, а 22 января 1784 г. последовал указ "Об учреждении

губернского города в Екатеринославском наместничестве под названием

Екатеринославля", в котором, в частности, определялось: "Губернскому

городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне

реки Днепра у Койдака". 5 сентября 1784 г. был издан указ "Об

учреждении университета в губернском городе Екатеринославского

наместничества". Эти указы не затрагивали собственно градостроительных

вопросов, однако сказались на последующей программе создания нового города.

|

Дорожная миля - свидетель основания города.

|

В конце 1784 г. было окончательно

определено местоположение Екатеринослава с размещением центра города на

высоком, обширном правобережном холме у излучины Днепра против острова

Монастырского и казацкой слободы Половицы. К 1786 г. было разработано несколько

вариантов планировки Екатеринослава.

4 октября 1786 г. были представлены на

утверждение план Екатеринослава и проекты основных общественных сооружений.

Центр города был задуман с размахом и великолепием, достойным столичного

города. В сооружениях, решаемых "во вкусе греческих и римских

зданий", воплощались черты архитектуры классицизма.

Указом от 13 октября 1786 г. план

Екатеринослава был утвержден, а официальное основание города на Днепре

состоялось 9 мая 1787 г.

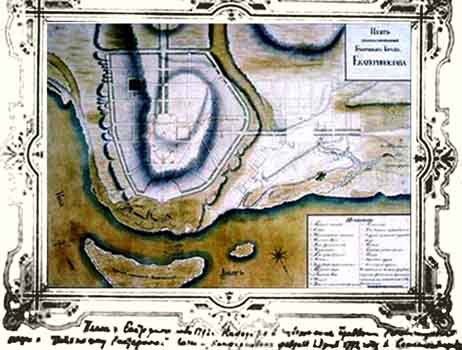

Сохранилось несколько планов тех времен,

отражающих топографические особенности местности и первоначальную планировочную

структуру нового губернского города. Один из них, озаглавленный "План

местоположения, назначенного для города Екатеринославля", предшествовал

официально утвержденному плану.

Из этого чертежа видно, что обширный холм

напротив днепровской излучины, назначенный для размещения городского центра, в

северо-западном направлении ограничивался балкой Долгой. Возвышаясь над

прибрежной низменностью, вверх по Днепру следовали другие обширные холмы,

разделенные балками Кленовой и Сухой (Аптекарской). Из Долгого и Кленового оврагов

вытекали ручьи; сливаясь, они образовывали небольшую речку Жабокрячь, впадавшую

в Днепр. На относительно равнинной местности, ограниченной склонами холма,

устьями балок, речкой Жабокрячь и берегом Днепра, располагалась слобода

Половица. Протяженность селения вдоль Днепра составляла, согласно плану, около

2500 м, а глубина застройки от берега реки достигала 650 м. На чертеже без

особой деталировки изображено свыше 70 усадеб и отдельно стоящих сооружений

(известно, что в 1779 г. в Половице насчитывалось 125 приходских дворов).

Отдельные постройки, дворы и усадьбы (среди них помечен "хутор")

располагались вдоль днепровского побережья ниже Половицы, в том числе у

юго-восточного склона горы (на месте Мандрыковки). У подножья горы за балкой

Кленовой уже существовал сад, заложенный запорожцем Лазарем Глобой,- в 1790-х

годах здесь возник Казенный сад.

|

Проект планировки Екатеринослава 1786 г.

Арх.К.Геруа.

Первый вариант.

|

Над проектами планировки и застройки

Екатеринослава на Днепре работало несколько авторов. Предпочтение было отдано

варианту Клода Геруа - французского архитектора, члена Парижской Академии и

Петербургской Академии художеств, приглашенного для работы в России. Его

проектные предложения, которые легли в основу первого утвержденного плана

Екатеринослава, фактически касались лишь общественного центра города,

размещаемого на горе, и намечали примерную планировку прилегающих жилых

кварталов.

В этом проекте был скрыт существенный

градостроительный просчет. Величественная гора, облюбованная для размещения

Екатеринослава на Днепре, оказалась безводной. Предполагавшееся водоснабжение

города посредством колодцев, водоподъемных машин, бассейнов и фонтанов

оказалось трудноосуществимым в тех условиях. Это долго, почти до конца XIX в.,

препятствовало полноценному развитию города на указанной территории.

Екатеринослав длительное время не мог перешагнуть за пределы прибрежной зоны.

Уже в первые годы становления

Екатеринослава стало ясно, что построить город в соответствии с первоначальными

замыслами и сметами не удастся. Ведь только на устройство фундаментов

гигантского Преображенского собора было истрачено свыше 71 тыс. руб. Необходимо

было разработать новый генеральный план города, привести его в соответствие с

реальными возможностями и потребностями.

|

Иван Старов.

|

Эту задачу выполнил И.Старов - академик

архитектуры, выдающийся мастер русского классицизма. В то время он был известен

как главный архитектор Комиссии о каменном строении городов Санкт-Петербурга и

Москвы, автор Троицкого собора Александро-Невской лавры и Таврического, дворца

в Петербурге, Екатерининского дворца в Пелле, многих других замечательных

дворцовых ансамблей и построек. По прибытии в Новороссию в августе 1787 г.,

Старов был назначен, архитектором Екатеринослава и приступил к проектированию и

строительству Потемкинского дворца, а также созданию нового генерального плана

города.

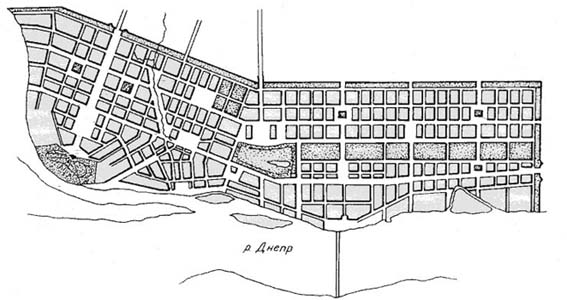

Сохранился "План губернского города

Екатеринослава" с пометкой автора: "Сочинил в Яссах Екатеринославский

архитектор Иван Старов в 1790-м году февраля 15-го дня". С незначительными

уточнениями этот документ лег в основу генерального плана Екатеринослава, утвержденного

в 1792 г.

В этом проекте Старов придал планировочной

структуре города четкие регулярные очертания, логичность, уравновешенность и

стройность пространственной композиции, увязанной с окружающим ландшафтом.

Общественный центр города, как и ранее, намечалось расположить на главном

холме, где уже высился дворец Потемкина, возведенный по проекту Старова в

1788-1790 гг.

|

Проект планировки Екатеринослава 1792 г. с собственноручной резолюцией Екатерины II "Быть сему".

Арх.И.Старов.

|

|

Проект планировки Екатеринослава 1790-1792 гг.

Прорисовка.

|

Перед дворцом, согласно проекту, должна

была располагаться раскрытая в сторону Днепра полукруглая площадь. Ее радиус

составлял около 213 м, а наибольшее удаление от главного входа дворца - 277 м.

К геометрическому центру площади у дворца сходилось пять улиц. Две крайние

улицы шириной 65 м проектировались в виде бульвара, проходившего по кромке

холма и имевшего одностороннюю застройку. Остальные улицы - центральная шириной

около 42 м и две другие шириной в 25,5 м - составляли классическую трехлучевую

композицию магистралей и должны были иметь двустороннюю застройку.

По оси дворца, площади и центральной улицы

на самой высокой точке холма Старов располагал новый кафедральный собор -

главную высотную и композиционную доминанту города. По отношению к продольной

оси фундамента прежнего неосуществленного собора, заложенного в 1787 г., новое

сооружение смещалось примерно на 85 м в северозападном направлении. Новый

собор, согласно проекту Старова, должен был иметь более скромные размеры -

примерно 35х21 м. Парадный фасад собора, согласно проекту, выходил на обширную

прямоугольных очертаний главную площадь размерами 532х309 м. По периметру

площади должны были разместиться здания губернаторского и вице-губернаторского

домов, наместнического правления, почтового и гостиного дворов, аптеки и других

казенных строений.

Главную планировочную ось нагорной части

города за площадью продолжала широкая (128 м) Средняя ул. с двурядным бульваром

- "гульбищем" длиной около 750 м.

Перпендикулярно к главной площади и Средней

ул. за гостиным двором и полукруглой рыночной площадью ответвлялась другая

главная магистраль, следующая в направлении Новых

Кайдаков

5.

Водоснабжение должно было обеспечиваться

посредством колодцев и большого бассейна размером около 128х128 м.

Четкая сеть кварталов рапространялась также

на предместье (бывшую слободу Половицу) и прилегающую к ней территорию между

Долгой и Кленовой балками. У подножия горы на пересечении с главной

магистралью, идущей вдоль Днепра к "месту, назначенному для строения

фабрик", была запроектирована вторая по значению городская площадь размерами

340х340 м. Впоследствии здесь сформировалась нынешняя пл.им.Ленина.

В своем проекте Старов поддержал и развил

идею "открытого города", не имеющего укреплений,- вместо них город

опоясывала зеленая полоса бульваров.

В истории отечественного градостроительства

проект Екатеринослава И.Старова занимает почетное место и характеризует автора

как выдающегося градостроителя, предвосхитившего многие особенности дальнейшего

развития города.

|

План Екатеринослава.

1793 г.,

арх.Л.Игнатьев.

|

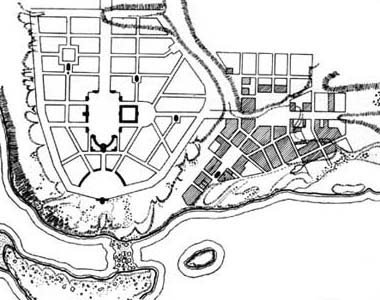

Уже последующий "План губернского

города Екатеринослава и расположения высочайше конфирмованных фабрик",

составленный екатеринославским архитектором инженер-капитаном Леонтием

Игнатьевым в 1793 г., свидетельствует, что намеченная Старовым улица,

связывающая нагорную часть города с предместьем и фабриками, превращалась в более

чем семиверстную магистраль - "прошпект от Екатеринослава до Койдак".

Проект екатеринославского фабричного

комплекса конца XVIII в., предусматривающий создание суконной, шелкоткацкой,

чулочной, сапожной, бумажной, часовой и других фабрик, не был реализован

полностью. Однако и то, что было осуществлено, являлось для своего времени

передовым промышленным предприятием, задуманным с подлинным размахом и

технологической новизной.

Состояние застройки Екатеринослава через 9

лет после основания города можно представить по рапорту правителя

Екатеринославского наместничества И.Хорвата в правительственные инстанции от 31

декабря 1796 г. В то время в городе насчитывалось 11 каменных зданий. Первым

среди них упомянут генерал-губернаторский дом, одноэтажный, длиной на 55 сажен,

оконченный постройкой в 1790 г., покрытый шалеванкою. "По неимению при сем

доме никаких служб, - писал Хорват, - в зимнее время жить в нем никак нельзя,

да и с начала построения его остается он праздным. По обширности же в нем залы

проводятся одни дворянские выборы в летнее

время

6.

Речь шла о Потемкинском дворце -

единственном значительном сооружении И.Старова, возведенном в Екатеринославе

при жизни автора.

|

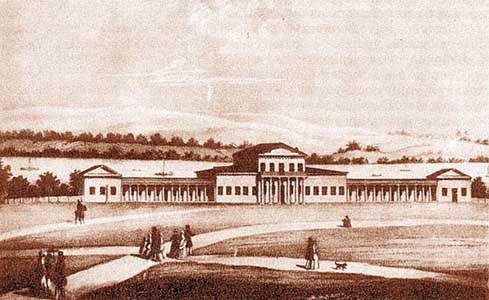

Вид бывшего Потемкинского дворца в середине XIX века.

Литография

|

Дворец имел характерную классическую трехчастную

пространственную композицию: с центральным объемом, где размещался главный

двусветный зал, а также залы и покои поменьше, и протяженными боковыми

крыльями-галереями, фланкированными относительно небольшими, квадратными в

плане флигелями. Шестиколонный портик главного входа, двенадцатиколонные

галереи боковых крыльев, лаконичные треугольные фронтоны, белые плоскости стен

с сочными тенями органично вписывались в окружающий ландшафт, гармонировали с

роскошной зеленью южного парка.

Сложные испытания выпали на долю этого

самого старинного здания Екатеринослава. В декабре 1809 г. екатеринославский

губернский землемер П.Неелов, а в 1820-х годах известный русский архитектор

В.Стасов разработали проекты приспособления пустующего дворца под

присутственные места, которые не были реализованы и здание постепенно пришло в

полное запустение. Лишь в 40-е годы XIX в. дворец был восстановлен местными

властями далеко не в прежнем великолепии под дом дворянских собраний. В 1849 г.

в одном из его помещений усилиями местного промышленника и мецената А.Н.Поля

был открыт музей древностей Екатеринославской губернии - предшественник

нынешнего исторического музея имени Д.И.Яворницкого.

|

Дворец культуры студентов им.Юрия Гагарина

(бывший Потемкинский дворец).

|

О первоначальном облике этого здания,

разрушенного в годы Великой Отечественной войны и реконструированного в начале

1950-х годов под Дворец культуры студентов, ныне напоминают лишь композиционный

строй, архитектурные детали и элементы - развитый шестиколонный портик главного

входа (теперь уже коринфского ордера), колоннады боковых крыльев, обрамления

окон и дверей. Но и в таком виде это здание окружено вниманием и почтением

горожан и гостей Днепропетровска как символ эпохи рождения города.

Возвратимся, однако, к Екатеринославу 1796

г.

В то время в городе числилось 185

деревянных на каменном фундаменте домов, выстроенных чиновниками и

разночинцами; 1 каменный и 194 деревянных на каменных фундаментах дома

принадлежали купцам и мещанам; 45 домов были "поселянскими". В Новых

Кайдаках, причисленных к городу, насчитывалось 239 деревянных домов и мазанок.

Среди прочих строений города числилось: лавок в гостином ряду "по плану

выстроенных" деревянных - 28; лавок в мясном ряду - 15, кузниц каменных -

1, деревянных - 12; свечных заводов деревянных - 2; мельниц водяных - 11,

ветряных - 13. Очень развита была фабричная зона Екатеринослава, где

насчитывалось свыше 130 строений.

|

План Новороссийска (Екатеринослава) около 1797 г.

|

Как свидетельствуют архивные документы, на

рубеже XVIII-XIX вв. застройка города, как и прежде, велась в соответствии с

планом, разработанным И.Старовым. Екатеринослав, именовавшийся в 1797-1802 гг.

Новороссийском, приобретал черты города с линейным построением плана, вытянутым

вдоль Днепра. Составной частью города стали Новые Кайдаки. В то время уже

существовал наплавной мост через Днепр примерно в том же месте, что и нынешний

автомобильно-железнодорожный. Главная возвышенность с одиноким Потемкинским

дворцом по-прежнему оставалась полупустынной, зато кварталы бывшей Половицы и

фабричной зоны были застроены почти полностью.

Однако город по-прежнему рос неспешно. Не

подтверждались былые надежды на промышленно-экономическое и торговое развитие

города. Расположенный в степном земледельческом крае, будучи отрезанным от

Черноморского побережья днепровскими порогами, Екатеринослав не мог

соревноваться в экономическом отношении, а значит, и строительстве, с такими

причерноморскими городами, как Херсон, Николаев, Одесса. И все же в первое

десятилетие XIX в. были полностью исчерпаны селитебные территории прибрежной

зоны Екатеринослава, включая былую Половицу и фабричный район. Застройка по

необходимости должна была распространиться на окрестные свободные земли,

включая возвышенности.

В 1806 г. был утвержден новый генеральный

план Екатеринослава. Не исключено, что одним из его авторов был В.Гесте -

известный архитектор, который, по его словам, "служил в сем городе около 5

лет", а с 1808 г. был назначен архитектором Царского Села, выполняя в

дальнейшем "образцовые" проекты планировки площадей, кварталов,

общественных зданий и генеральных планов различных городов. В соответствии с

этим планом под новую застройку назначались пустующие земли, расположенные на

взгорьях по левую сторону проспекта (если смотреть с горы в направлении Новых

Кайдаков) между балками Долгой, Кленовой и Сухой и далее вдоль проспекта и

Кременчугской дороги. Здесь в полосе земли, достигающей в длину и ширину

примерно 5820 и 710 м, предполагалось разместить 66 новых кварталов и 5

площадей, образованных двумя продольными (идущими параллельно проспекту) и

двадцатью восемью поперечными улицами.

Согласно проекту 1806 г. гора оставалась

по-прежнему незастроенной (причиной было все то же отсутствие воды), а главная

площадь города с соборной церковью, рынком, красными и мелочными рядами должна

была переместиться на взгорье над Казенным садом. От этой площади через

Казенный сад в направлении Днепра прокладывалась широкая

улица

7.

Распространяясь по возвышенностям в

сторону Новых Кайдаков, новые кварталы оставались отделенными от Днепра

фабричной зоной, а за ней - пустующими территориями шириной около 1300-1800 м.

|

Проект планировки Екатеринослава 1817 г.

Арх.В.Гесте.

|

Как следует из свидетельства архитектора

В.Гесте, в 1810 г. Новороссийский генерал-губернатор де Ришелье, занимавшийся

делами строительства южных городов, пришел к заключению о том, что план

Екатеринослава 1806 г., кроме одной выгоды в удобнейшем получении воды, во всех

прочих отношениях неудобен в сравнении с планом 1792 г. План было поручено

переделать тому же В.Гесте, который признавал, что город на горе "без

сомнения имел бы великолепный и дальнейший вид и был бы отдален от всякой

сырости". Однако дело с разработкой нового плана Екатеринослава

затянулось, и он был утвержден лишь 9 апреля 1817 г.

Этот документ учитывал как сложившуюся

застройку, так и основные планировочные идеи предшествующего периода, развивая

их дальше. Например, в плане 1817 г. полностью сохранялись положения плана 1806

г. касательно линейной структуры, количества и конфигурации кварталов, улиц и

площадей, протяженности застройки приднепровской нагорной части, в том числе

расположенной над Казенным садом. Однако в новом плане сеть жилых кварталов,

обходя район фабрик, распространялась также на прибрежную зону,

предусматривалась дальнейшая застройка обеих сторон проспекта в направлении

Новых Кайдаков. Между нагорной и прибрежной частями города параллельно

проспекту располагалась полоса парков - "гульбищ", как бы

продолжающих Казенный сад. Через парки в направлении Днепра проходили улицы,

соединяющие нагорную и прибрежную зоны.

План 1817 г. вновь возвращался к идее

создания общегородского центра на главной горе. Основная градостроительная ось,

на которой располагались Потемкинский дворец, собор, главная площадь, строилась

по плану И.Старова 1792 г. На главную площадь помимо собора должны были

выходить корпуса двух гостиных дворов. Всего в городе предполагалось устроить

15 площадей, среди них - Сенную, Торговую, Биржевую, Рыбную. Во вновь

запроектированных кварталах должно было разместиться 1070 дворовых (усадебных)

участков. Территория собственно города отделялась от загородных земель широким

бульваром, а также невысоким валом со рвом и несколькими разрывами для

устройства городских застав и ворот.

План Екатеринослава 1817 г., воплотивший

градостроительные концепции эпохи классицизма, надолго определил основные

принципы планировочного развития города. Несмотря на последующие корректировки

и изменения, планировочная структура старого города, определенная этим планом,

в значительной степени сохранилась до наших дней.

|

Памятник архитектуры - бывший прядильный корпус суконной фабрики.

|

Екатеринослав, возникший в эпоху

становления и расцвета отечественного классицизма, длительное время

застраивался зданиями, возводимыми в соответствии с канонами архитектурной

классики.

По ним строились не только такие

сооружения, как Потемкинский дворец, но и жилые, а также производственные

здания. Среди них можно назвать прядильный корпус казенной суконной фабрики,

сооруженный по проекту архитектора Д.Торопова в

1825 г.

8

Каменное здание, главный фасад которого

подчеркнут строгим ритмом колонн дорического ордера, до сих пор впечатляет

архитектурной ясностью и монументальностью своего облика.

Судя по документам и воспоминаниям

современников, в жилой застройке Екатеринослава первой половины XIX в. широко

бытовали такие архитектурные элементы, как галерейки, портики, фронтоны,

особенно характерные для южных городов. Это можно проследить, в частности, на

примере эволюции архитектурного облика зданий местной почтовой конторы,

располагавшейся в старом городе. Судя по обмерным чертежам 1810-х годов,

первоначально это был большой двор с тремя одноэтажными жилыми домами и пятью

хозяйственными постройками (все деревянные). Стены одних зданий были обшиты

шелевкою, других - оштукатурены, кровли покрыты тесом. В то время лишь один дом

имел галерейку-навес, расположенную со стороны двора. Перестроенные под

почтовую контору здания приобрели иной облик: над главным домом был надстроен

мезонин с четырехколонным портиком в два этажа; входы украшены двуколонными

крылечками; появились треугольные фронтоны с характерными полукруглыми окнами и

слуховыми проемами; деревянные стены и колонны были оштукатурены. Вместо

глухого дощатого забора возникла легкая ограда с кирпичными столбиками и

чугунной решеткой.

|

Памятник истории и культуры - бывший дом Инзова.

Начало XIX в.

|

Как свидетельствуют изображения 1810-1820-х

годов, подобными архитектурными деталями характеризовались деревянные строения

Екатеринославской гимназии, располагавшейся в одном из прибрежных кварталов

старого города.

Наиболее замечательным сооружением

Екатеринослава эпохи классицизма является Преображенский собор, увенчавший

место закладки города. История проектирования и строительства собора таит

немало неизвестных страниц, ждущих исследователей.

Проект собора, разработанный и утвержденный

в 1786 г., не был осуществлен. Не исключено, что И.Старов, занимаясь

строительством Потемкинского дворца и генеральным планом Екатеринослава,

предполагал построить городской кафедральный собор по собственному проекту.

Ведь в те времена близилось окончание строительства одного из наиболее

выдающихся и престижных сооружений мастера - Троицкого собора

Александро-Невской лавры в Петербурге и логично было продолжить подобную работу

в Екатеринославе. На эту мысль наводит находка авторами данной книги в архиве

Научно-исследовательского института теории, истории и перспективных проблем

советской архитектуры в г.Киеве (КиевНИИТИ) неизвестного офорта 1790-х годов,

изображающего (согласно позднейшей атрибутации) интерьер собора в

Екатеринославе. На рисунке видим центральный неф грандиозного многокупольного

сооружения с базиликальным раскрытием внутреннего пространства. От боковых

нефов он отделен торжественным рядом спаренных колонн римско-коринфского

ордера. На пилонах входной части храма расположены монументальные горельефы.

|

Преображенский собор в середине XIX века.

Литография

|

Особенности построения интерьера сооружения

и графического исполнения листа во многом напоминают изображения интерьеров

Троицкого собора Александро-Невской лавры, выполненные в свое время художником

Ф.Даниловым, коллегой Старова по строительству петербургского собора. Однако

первоначальные проекты екатеринославского собора не были осуществлены.

|

Андреян Захаров.

|

Следующий проект собора для Екатеринослава

выполнил в 1805 г. А.Захаров - выдающийся зодчий России, автор здания

Адмиралтейства в Петербурге, Андреевского собора в Кронштадте,

"образцовых" (типовых) проектов жилых и общественных зданий.

Собор начали строить в 1830 г. на месте

фундаментов, заложенных при основании города в 1787 г. Строительство было в

основном закончено в 1835 г., т. е. через три десятилетия после составления

проекта. Настенные росписи выполнили академики живописи С.Безсонов, В.Сазонов,

М.Теребенев.

До сих пор в точности неизвестно,

претерпело ли сооружение в процессе строительства какие-либо изменения

сравнительно с первоначальным захаровским замыслом (сам автор скончался в 1811

г.). Один из вариантов Екатеринославского собора "на старом

основании" был разработан в 1820-х годах выдающимся русским зодчим

В.Стасовым и рядом других архитекторов. Тем не менее исследователи, отмечая

близость архитектурного облика Преображенского собора в Екатеринославе и

несохранившегося Андреевского собора в Кронштадте, построенного по проекту

А.Захарова, по праву относят екатеринославский храм к захаровским творениям.

Собор имеет ясный классический облик. Средокрестие однокупольного с круглым

барабаном сооружения подчеркнуто на боковых фасадах шестиколонными портиками.

Таким же портиком украшен главный вход собора, над которым возвышается ампирная

колокольня с изящным шпилем.

|

Музей истории религии и атеизма

(бывший Преображенский собор).

Общий вид.

|

|

|

Музей истории религии и атеизма

(бывший Преображенский собор).

Интерьер.

|

|

В 1839 г. была предпринята очередная

корректировка генерального плана города. Затрагивала она в основном лишь

нагорную часть, где по соседству с собором вновь предполагалось разместить

главные общественные здания города. Однако эта идея так и осталась

неосуществленной, поскольку к тому времени многие губернские и городские

учреждения размещались в капитальных зданиях старой части города, а на

строительство новых не было средств.

Со временем по соседству с собором с одной

стороны поднялось трехэтажное здание больницы (ныне терапевтический корпус

областной больницы им.И.И.Мечникова), построенное в 1837-1848 гг. по проекту

архитектора С.Грязнова, с другой - двухэтажное строение первой классической

мужской гимназии, сооруженное в 1858-1861 гг. по проекту И.Скотникова (теперь -

корпус Днепропетровского медицинского института). Это были, пожалуй, последние

значительные сооружения, отдаленно ассоциирующиеся с классицистическим периодом

развития города.

От классицизма к модерну (середина XIX - начало XX вв.)

|

Екатеринослав в середине XIX в.

Литография

|

|

Памятник архитектуры - Троицкая церковь.

|

Примерно в середине XIX в. в архитектуре

Екатеринослава, повторявшей с некоторым замедлением и местными особенностями

основные тенденции развития отечественного зодчества, проявляются новые черты.

К этому времени архитектура русского классицизма, достигшая высшего расцвета в

первой четверти XIX в., постепенно исчерпала свои художественные возможности и

утратила общественное значение. В поисках новой архитектуры зодчие обращаются к

романтизму, готике, восточным и другим стилям, нередко приводившим к эклектике.

Одновременно повышается интерес к отечественному архитектурному наследию, к

поискам национального стиля, что особенно проявилось в зодчестве второй

половины XIX - начала XX вв. Подобные явления были характерны и для

Екатеринослава, классическая планировочная структура которого постепенно

насыщалась разностилевыми сооружениями. Так, по проектам, разработанным в конце

1830 - начале 1840 гг. петербургскими архитекторами П.Висконти и Л.Шарлеманем,

в Екатеринославе возводятся Успенская и Троицкая церкви (1845-1855 гг.). Хотя

лучшие достижения этих незаурядных мастеров связаны с архитектурой классицизма,

в их екатеринославских сооружениях проступают черты новой направленности, а именно

так называемого русско-византийского стиля. Олицетворением этого стилевого

направления, как известно, были признаны культовые сооружения архитектора

К.Тона, воспроизводившие некоторые формы пятиглавых храмов Московской Руси

второй половины XV - начала XVI вв. В упомянутых екатеринославских храмах

прослеживаются те же признаки русско-византийского стиля - подчеркнутая

монументальность, некоторая тяжеловесность и массивность главного объема,

характерное пятиглавие с диагональным размещением четырех меньших глав вокруг

развитой центральной, шлемообразные завершения барабанов, килевидные очертания

фронтонов, порталов, наличников и т. п.

|

Памятник архитектуры - бывший дом губернатора

(первоначально - Английский клуб).

|

Темы "русского" стиля с

соответствующими изменениями, обусловленными развитием образных систем и

художественных приемов, варьировались в сооружениях города, возведенных и в

последующий период. Среди них можно назвать одноглавые с пристроенными

колокольнями Покровскую (1870 г.) и Благовещенскую (1894 г.) церкви.

Не обошлось в Екатеринославе без увлечения

другими стилевыми направлениями - в частности, неоготикой. Именно в этом

образно-художественном ключе решен построенный в середине XIX в. Английский

клуб

9

на углу Екатерининского просп. и Воскресенской

ул.

10

Главным архитектурным мотивом здания является ритмичное чередование высоких

стрельчатых окон.

Значительным достижением в благоустройстве

города явилась реконструкция Екатерининского просп., начатая в 1847 г. Дотоле

немощеная, неухоженная улица, прерывавшаяся "провальями" и ручьями у

подножия горы, пыльная наверху и заболоченная в низинах, постепенно

превратилась в благоустроенную магистраль с мощеным шоссе посредине и

бульварами по бокам.

Характеризуя застройку города начала 60-х

годов XIX в., один из современников отмечал, что в ряду губернских городов

России Екатеринослав занимал "среднее место по величине и красоте

построек". Однако как местную достопримечательность, украшающую город,

выделял проспект, к которому примыкали лучшие постройки.

|

Екатеринославский проспект в середине XIX в.

Литография

|

В 1862 г. в Екатеринославе насчитывалось

315 каменных и 3060 деревянных домов (в 1847 г. соответственно 57 и 1461), а

население составляло около 20 тыс. чел. Промышленность города состояла из

суконной фабрики, небольшого чугуноплавильного, нескольких кирпичных, свечных,

мыловаренных, салотопных и кожевенных заводов, а также ветряных и водяных

мельниц. Перспективы экономического развития города, расположенного на Днепре

выше порогов, представлялись весьма скромными.

Строительство в 1884 г. железной дороги и

железнодорожного моста через Днепр резко изменило экономическое положение

Екатеринослава, оказавшегося в центре нового, быстро развивающегося

промышленного района капиталистической России, использующего угольные запасы

Донбасса и рудные кладовые Кривого Рога. Город начинает превращаться в крупный

центр черной металлургии и металлообрабатывающей промышленности. 10 мая 1887 г.

здесь вступил в строй Александровский Южно-русский металлургический

завод

11.

Вскоре к нему прибавились

трубопрокатный, железоделательный, сталеплавильный, бетонный и другие заводы.

Возрастает торговое значение Екатеринослава. Быстрыми темпами увеличивалось

население: в 1887 г. оно составляло 48100, в 1897 г.- 121216, в 1912 г.- 218578

человек. Накануне первой мировой войны на промышленных предприятиях города было

занято свыше 50 тыс. рабочих.

В 1890 г. в Екатеринославе возник первый

марксистский кружок, в 1897 г. был создан "Союз борьбы за освобождение

рабочего класса" во главе с И.В.Бабушкиным и И.X.Лалаянцем,

преобразованный в 1898 г. в Екатеринославский комитет РСДРП. Массовые

выступления рабочих отмечались в 1898, 1901, 1902, 1903 годах.

Екатеринославский пролетариат, руководимый большевиками, активно участвовал в

революции 1905-1907 гг. Рабочий Александровского завода большевик

Г.И.Петровский был избран в 1912 г. депутатом в 4-ю Государственную думу, где

возглавил фракцию большевиков.

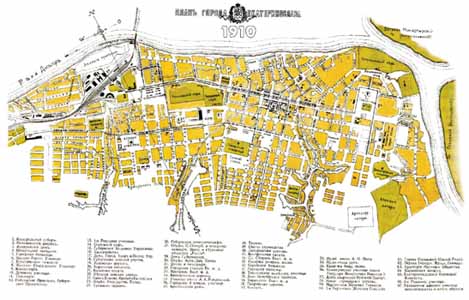

|

Схематический план Екатеринослава 1910 г.

(по путеводителю А.Авчинникова).

|

Исторические и социально-экономические

условия капиталистической России, становление и развитие промышленности самым

непосредственным образом сказались на дальнейшем градостроительном росте

Екатеринослава, привели к значительным и противоречивым коррективам былых

генеральных планов, во многом изменили архитектурный облик города.

Например, линия железной дороги,

обусловленная местоположением мостового перехода через Днепр, разделила

территорию города на две фактически обособленные части, воспрепятствовав его

логичному развитию по течению реки. Еще незастроенные земли за железной дорогой

со стороны Новых Кайдаков были проданы промышленным товариществам для

размещения заводов. Это свидетельствовало об отказе от градостроительных идей

генерального плана 1817 г.

|

Вид города и проспекта в конце XIX в.

|

Градостроительная чересполосица усугубилась

почти хаотичным размещением в пригородах промышленных предприятий, подъездных

путей, рабочих слободок и поселков. Так, за Аптекарской балкой разрослась

Чечелевка, по другую сторону железной дороги, ближе к Днепру - Старо- и

Новофабричная слободки, за Брянским заводом с Новыми Кайдаками слилась слободка

Брянская. По сравнению с застройкой центра города рабочие слободки отличались

измельченностью кварталов, дробностью дворовых участков, наличием узких улиц,

переулков и тупиков.

За городским кладбищем и Старогородной ул.

выросло 30 кварталов так называемых Новых планов. Одновременно с размещением

ряда предприятий и рабочего поселка Амур на левобережье наметилось развитие

города на обоих берегах Днепра.

|

Гостиница "Астория".

|

В период экономического подъема

Екатеринослава на рубеже XIX - ХХ вв. повысилось благоустройство центральных

районов города, совершенствовались водопровод и канализация, появилось

электрическое освещение. В 1897 г. в городе начал работать трамвай. Строились

новые жилые и общественные здания: доходные дома, особняки, гостиницы,

административные учреждения, банки, конторы, учебные и культурно-зрелищные

заведения. Повышалась этажность зданий и плотность застройки, которая на

главных магистралях нередко смыкалась в сплошную стену. В архитектуре

отражались социальные противоречия капиталистической действительности, росли

контрасты между жилищами имущих слоев и жалкими лачугами рабочих окраин.

В этот период для Екатеринослава работают

зодчие Петербурга, Москвы, Харькова и других городов. Здесь складывается

солидная местная архитектурная школа.

Выдающимся инженерным и архитектурным

сооружением Екатеринослава стал двухъярусный металлический мост через Днепр,

построенный в 1884 г. по проекту Н.Белелюбского. Символизируя достижения

отечественного мостостроения, демонстрируя возможности использования

металлических конструкций в строительстве, мост сыграл большую роль в судьбе

города, способствуя его развитию. В последующем металлоконструкции

прогрессивных для своего времени решений широко применялись в строительстве

промышленных предприятий Екатеринослава.

Дом моделей (бывший особняк1)

на ул.Д.Бедного, 7.

|

|

Жилой дом на ул.Комсомольской, 7.

|

Жилая застройка центральных районов города

конца XIX в. состояла, в основном, из 2-3-этажных домов. Характерной

особенностью местной строительной школы было мастерское владение кирпичом, из

которого почти со скульптурной пластичностью, выполнялись разнообразные

архитектурные детали и декор - дверные порталы, оконные наличники, цоколи и

карнизы, колонны, полуколонны, пилястры, капители и прочие элементы. Многие

здания возводились с неоштукатуренными фасадами, демонстрируя достижения

"кирпичного стиля". В художественно-стилевом отношении строения

выглядели разнообразно: одни своим декоративным убранством напоминали о

прототипах европейского неоренессанса, другие тяготели к классицизму, в иных

повторялись мотивы архитектурного романтизма, многие отличались самыми

неожиданными сочетаниями разностильных элементов.

|

Бывший особняк в пер.Урицкого, 2а.

|

Немало подобных зданий

сохранилось доныне по улицам Шевченко, Комсомольской, Исполкомовской и др. В

ряду таких сооружений определенным изяществом, тонкой прорисовкой и пластикой

деталей и декора выделялся особняк по нынешней ул.Д.Бедного,

5

12,

построенный по проекту Д.Скоробогатова

в конце XIX в.

С наступлением XX в. в жилой застройке

Екатеринослава появляются многоэтажные доходные дома. Рядом со зданиями,

архитектурные формы и декор которых перепевают мотивы классики, нередко

соседствуют дома, построенные в стиле модерн. Такое обычное для тех времен

соседство ныне можно наблюдать, например, в застройке ул.Комсомольской, где

рядом с протяженным 3-этажным домом, щедро украшенным развитыми полуколоннами,

сложными наличниками и карнизными тягами (дом №9), возвышается 5-этажный корпус

бывшего доходного дома, возведенного зодчим-модернистом (дом №7). С богатой

пластикой этих зданий контрастирует почти аскетичный облик соседнего 5-этажного

дома (№5), где протяженные вертикали и сдержанный декор, присущий модерну,

подчеркивают тектонику и структуру этого строения.

К числу лучших сооружений, возведенных в

стиле модерн, можно отнести дом, расположенный на углу улиц Шевченко и Гоголя.

2-этажный с цокольным этажом, увенчанный угловой башенкой, он отличается хорошими

пропорциями, соразмерностью целого и частей, добротностью деталей и декора. О

профессиональных призязанностях бывшего владельца особняка рассказывают

помещенные на фасадах барельефы на темы горнорудной промышленности. Во дворе

сохранилась интересная железобетонная террасная лестница, которая в прошлом

вела в сад.

|

Гостиница "Украина".

|

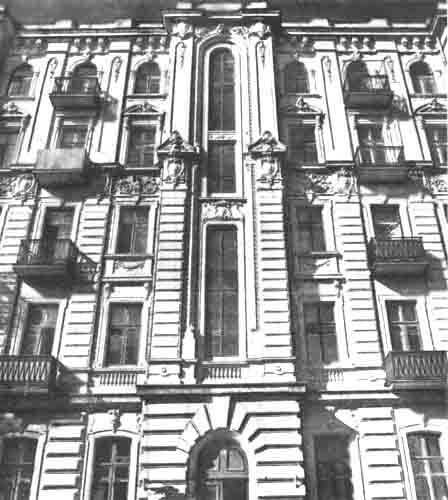

Заметным событием в архитектурной жизни

Екатеринослава явилось строительство в 1910-1913 гг. доходного

дома

13.

В разработке проекта принимал участие

петербургский архитектор П.Фетисов. В образном решении и декоре здания были

использованы мотивы украинского народного монументального зодчества эпохи

барокко.

|

Дворец культуры Приднепровской железной дороги.

|

|

|

Главный корпус Горного института им.Артема.

|

|

Одним из наиболее примечательных сооружений

города стало здание театра-клуба Общественного собрания, построенное в 1912 г.

по проекту харьковского архитектора А.Гинзбурга. Аскетичные, но выразительные

формы здания, сооруженного из железобетона, подчеркивают соответствие внешнего

облика и внутреннего пространства. Здесь мастерски использованы конструктивные

и художественные возможности железобетона.

|

Исторический музей им.Д.И.Яворницкого.

Старый корпус.

|

На рубеже XIX - XX вв. начала интенсивно

застраиваться нагорная часть Екатерининского просп. в районе Соборной пл. В

1899-1901 гг. на месте обширного пустыря по проекту академика А.Бекетова

возводится в стиле модерн комплекс зданий Высшего горного училища

(первоначальный облик ансамбля изменился в результате достроек и реконструкций,

осуществленных по проекту братьев Бернардацци после преобразования в 1912 г.

училища в Горный институт).

По другую сторону проспекта, на одной оси с

Преображенским собором, в 1903-1905 гг. по проекту гражданского инженера

Г.Панафутина строится здание Екатеринославского краевого

историко-археологического музея им.А.Н.Поля. Выразительное сооружение, решенное

в традициях неоклассики, вполне соответствовало требованиям своего

времени

14.

По проектам Панафутина в 1910-х годах

построены биологическая станция Горного института, больница Красного Креста,

ряд железнодорожных сооружений. Он преподавал строительное искусство и

архитектуру в Горном училище и институте, способствуя совершенствованию местной

архитектурной школы.

|

Управление Екатерининской железной дороги.

1905-1907 гг.,

архитектор А.Бекетов.

|

|

|

Административное здание (бывшее управление

Екатерининской железной дороги) на просп.К.Маркса.

(Cовременный вид).

|

|

В 1904-1905 гг. на проспекте было реконструировано

старое и построено новое здание почтово-телеграфной конторы, сохранившееся

поныне (авторы - гражданский инженер Бочаров и архитектор А.Миклашевский).

Неподалеку от вокзала в 1905-1907 гг. по проекту А.Бекетова возводится огромное

здание Управления железной дороги.

|

Здание театра им.А.М.Горького (бывший Зимний театр).

1906-1907 гг.,

архитектор Ф.Булацель.

Фото 1927 г.

|

По проектам екатеринославского губернского

архитектора Ф.Булацеля в городе строятся Зимний театр (1906-1907 гг.), здание

Коммерческого клуба (1911 г.), театр Английского клуба (1913 г., совместно с

А.Петровецким). В этих добротных строениях сочетались черты архитектурного

академизма с модерном.

|

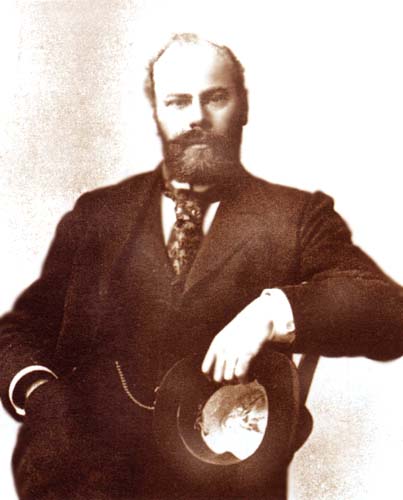

Дмитрий Скоробогатов.

|

В городе работало немало талантливых

зодчих. Однако, пожалуй, наиболее значительную роль в преобразовании

архитектурного облика старого Екатеринослава сыграл инженер-архитектор,

воспитанник Института гражданских инженеров Д.Скоробогатов, который почти три

десятилетия, с 1890 по 1917 гг., работал здесь городским архитектором и

продолжил творческую деятельность в годы Советской власти. В архитектурном

творчестве Д.Скоробогатов был сторонником классического направления,

академизма, отдавая определенную дань и модерну.

С его именем связаны разработка и

реализация проектов коммунального благоустройства города 1890-х годов - замощение

улиц, устройство кирпичных и железобетонных подземных коллекторов и водостоков,

прокладка первых трамвайных линий, строительство трамвайного и пожарного депо,

городских боен и т. п. В конце XIX в. Д.Скоробогатов строит детскую больницу

на Пушкинском просп. Здание имеет классическое пятичастное деление фасадов с

акцентировкой центрального и боковых ризалитов. Главные входы подчеркнуты

портиками, опирающимися на первый этаж.

|

Здание бывшего Английского клуба

в начале ХІХ в.

Архитекторы Ф.Булацель,

А.Петровский.

|

|

|

Здание театра им.Т.Г.Шевченко

(бывший театр Английского клуба).

1913 г., вид до реконструкции.

Архитекторы Ф.Булацель, А.Петровский.

|

|

|

Жилой дом на ул.Шевченко.

1910-е гг.

|

|

Жилой дом на ул.Комсомольской, 5.

1910-е гг.

|

Творческой удачей зодчего стало здание

Городской

думы

15,

возведенное на Екатерининском просп. в 1900-1901 гг. В архитектурном облике сооружения

просматриваются черты близости к так называемому венскому ренессансу. Несмотря

на сложность участка (значительный перепад рельефа вдоль главного фасада),

здание имеет центрическую композицию объемов, подчеркивающую монументальность и

парадность общественного сооружения. Среди немногих сооружений зодчего,

решенных в модернистском плане, можно назвать казармы Феодосийского полка (1908

г.). В числе творческих достижений Д.Скоробогатова - такие важные для города

объекты, как 2-е реальное училище (1908 г.), 1-я женская гимназия (1908 г.),

2-я мужская гимназия (1910 г.). Коммерческое училище, построенное в 1909-1912

г., сразу же было отнесено к числу лучших сооружений города. Первоначально (до

перестройки 1930-х годов) это было 3-этажное, классического облика здание с пятичастным

делением фасадов. Центральный и боковые ризалиты на уровне второго-третьего

этажей были украшены стройными колоннами коринфского ордера.

|

Дом общества "Знание"

(бывший Коммерческий клуб).

1911 г., архитектор Ф.Булацель.

|

|

|

Днепропетровское культпросветучилище

(бывшая Екатеринославская Городская дума).

1900-1901 гг.,

архитектор Д.Скоробогатов.

|

|

Здание

художественного музея

на ул.Шевченко, 212.

Начало ХХ в.

|

|

Жилой дом на пр.Калинина, 4.

1915-1916 гг.,

архитектор

А.Красносельский***.

|

Здание на ул.К.Либкнехта

(бывший детский пансион).

1914-1915 гг.,

архитектор А.Красносельский***.

|

С 1912 г. в Екатеринославе работал другой

талантливый зодчий А.Красносельский. Здесь он построил несколько доходных домов

по улицам Крутогорной (1910 г.), Садовой и Тихой (1914 г.), сиротский приют

(1915 г.), анатомический корпус Мединститута (1916 г.) и ряд других сооружений.

Уже в то время определились стойкие привязанности зодчего к неоклассическим

формам архитектуры. Расцвет творчества А.Красносельского приходится на годы

Советской власти.

Заканчивая обзор застройки Екатеринослава

капиталистического периода, можно сделать вывод, что здесь с некоторой

замедленностью и поправкой на местные условия повторялись основные тенденции и

противоречия развития отечественной архитектуры. В сооружениях города конца XIX

- начала XX в. прослеживается широкая палитра архитектурных направлений:

эклектика, реминисценции ордерных стилей - неоренессанс и неоклассицизм, поиски

национальных форм, модерн. Конкретные архитектурные решения в немалой степени

зависели от квалификации и художественных привязанностей зодчего, вкусов

заказчика, потребностей и экономических возможностей города.

В революционную эпоху с ее глубокими

социальными потрясениями, ломкой отживших устоев и форм общественной жизни,

культуры, искусства город вступал с надеждой на грядущее обновление. Его

принесла Великая Октябрьская социалистическая революция.